Alpine Solaranlage Adelboden Schwändfäl, 11 MWp Leistung, 16 GWh Jahresertrag, 25‘000 Solarmodule.

21.7.2025

Was ist die Idee der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl?

Die Schweiz erlebt derzeit eine Verlagerung der Stromproduktion weg von grossen, zentralen Kraftwerken hin zu vielen kleinen, dezentralen Anlagen. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung, etwa durch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen. Um diesen wachsenden Bedarf, der bis 2050 voraussichtlich 80 bis 90 Terawattstunden pro Jahr erreichen wird (gegenüber heute rund 60 Terawattstunden), mehrheitlich aus erneuerbaren Energien zu decken, spielen neben Wasser- und Windkraft auch alpine Solaranlagen eine entscheidende Rolle. In diesem Kontext wurde die alpine Solaranlage auf dem Schwändfäl oberhalb von Adelboden als wichtiger Baustein für eine nachhaltigere und eigenständigere Energiezukunft für die Gemeinde konzipiert.

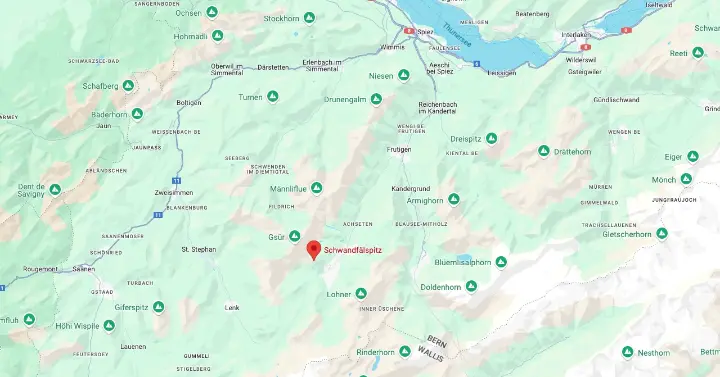

Das Gebiet Schwändfäl bei Adelboden.

Die

Kernidee und ihr Nutzen.

Winterstromproduktion:

Die Stromerzeugung in Adelboden war traditionell durch Wasserkraft hauptsächlich auf den Sommer ausgerichtet, obwohl fast zwei Drittel des Strombedarfs im Winter anfallen. Alpine Solaranlagen sind besonders wertvoll, da sie dank intensiver Sonneneinstrahlung in der Höhe, Reflexion durch Schnee (Albedo-Effekt) und effizienterer Module bei kühleren Temperaturen einen hohen Anteil an Winterstrom liefern können – in Adelboden waren über 45 % der Jahresproduktion für das Winterhalbjahr geplant. Dies sollte Adelboden helfen, einen relevanten Teil des benötigten Winterstroms selbst zu erzeugen und die Abhängigkeit von Stromimporten zu verringern.

Stabile Strompreise und lokale Wertschöpfung:

Das Projekt sollte Adelboden unabhängiger vom stark schwankenden Strommarkt machen. Durch die Reduzierung des Strombezugs am freien Markt um rund 40 % hätte das Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) stabilere Strompreise in der Grundversorgung anbieten können. Ausserdem versprach die Anlage eine lokale Wertschöpfung sowie niedrigere Netzkosten.

Beitrag zum Klimaschutz:

Die Anlage wurde als ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz und zur Dekarbonisierung des Energiesystems Adelbodens gesehen.

Das Projekt und seine Umsetzung (geplant):

Die Solaranlage Schwändfäl war als grossflächige Anlage auf rund zehn Hektaren Land geplant, was der Grösse von etwa 14 Fussballfeldern entspricht. Sie sollte rund 800 Modultische mit mehr als 25.000 Solarmodulen umfassen. Die installierte Leistung war mit 11 MWp und einem Jahresertrag von 16 GWh prognostiziert.

Die technische Lösung sah 19 Meter lange Modultische vor, die 2,5 Meter über dem Boden angebracht werden sollten, um eine ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren zu ermöglichen. Die Neigung der Solarmodule war auf den Winterstromertrag optimiert (60°-70°), was auch eine weitere landwirtschaftliche Nutzung der Alpflächen erlaubt hätte. Bei der Verankerung sollten primär Schraubfundamente zum Einsatz kommen, um Betonfundamente zu vermeiden.

Das Projekt wurde von der Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA), den Tschentenbahnen AG und der BKW Energie AG projektiert und sollte tief in der Region verwurzelt sein, um lokale Wertschöpfung zu generieren. Die Gemeinde Adelboden selbst war nicht finanziell beteiligt, musste aber als Standortgemeinde ihre Zustimmung geben.

Der "Solarexpress" als treibende Kraft:

Das Projekt war Teil des "Solarexpress"-Programms des Bundes, das im September 2022 vom Parlament verabschiedet wurde. Dieses Gesetz sollte den schnellen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit hoher Winterproduktion in der Schweiz ermöglichen. Projekte, die die Bedingungen des "Solarexpress" erfüllten, profitierten von beschleunigten Bewilligungsverfahren und grosszügigen Fördergeldern von bis zu 60 % der Investitionskosten durch den Bund. Eine Bedingung war, dass bis Ende 2025 mindestens 10 % der geplanten Anlage Strom ins Netz einspeisen mussten.

Herausforderungen und aktuelle Situation:

Obwohl die Bevölkerung von Adelboden dem Projekt im November 2023 mit 339 Ja- zu 111 Nein-Stimmen deutlich zugestimmt hatte, wurde das Baugesuch nicht wie geplant Ende 2023 eingereicht. Hauptgründe für die Verzögerung und die derzeitige Pausierung des Projekts sind ausstehende finale Einigungen über Baukonditionen und einen Baurechtsvertrag mit der Grundeigentümerin Alpschaft Schwandfäl, sowie die zu weit auseinanderliegenden Positionen bezüglich des Wo und Wie des Baus. Zusätzlich wurden die wirtschaftliche Tragbarkeit und regulatorische Unsicherheiten als Herausforderungen genannt. Die Initianten, LWA und BKW, haben entschieden, das Projekt vorerst zu pausieren, bleiben aber zuversichtlich, es wieder aufzugreifen, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen.

Klimatische Bedingungen Adelboden Schwändfäl.

Adelboden alpine Solaranlage wollte das Klima für die Energiewende nutzen. Die Schweiz steht vor der Herausforderung, ihren steigenden Strombedarf – der bis 2050 auf 80 bis 90 Terawattstunden pro Jahr anwachsen könnte – mehrheitlich aus erneuerbaren Energien zu decken. Dabei spielen alpine Solaranlagen eine entscheidende Rolle, denn sie bieten klimatische Vorteile, die für die Winterstromversorgung von grosser Bedeutung sind. Das geplante Projekt auf dem Schwändfäl oberhalb von Adelboden ist ein Paradebeispiel dafür, wie diese alpinen Besonderheiten genutzt werden sollten.

Die idealen klimatischen Bedingungen in den Alpen: Alpine Regionen bieten einzigartige klimatische Voraussetzungen, die sie zu hervorragenden Standorten für Solaranlagen machen.

Intensive Sonneneinstrahlung:

In höheren Lagen scheint die Sonne häufiger und die Sonneneinstrahlung ist intensiver als in tieferen Gebieten. Während das Mittelland oft unter einer dicken Nebeldecke liegt, kann die Sonne in den Bergen mit voller Kraft auf die Solarmodule scheinen.

Albedo-Effekt:

Der Schnee reflektiert das Sonnenlicht zusätzlich auf die Module, ein Phänomen, das als Albedo-Effekt bekannt ist und den Ertrag steigert.

Höherer Wirkungsgrad bei Kälte:

Solarpaneele arbeiten bei niedrigeren Temperaturen effizienter. Die kühle Alpenluft trägt dazu bei, einen höheren Wirkungsgrad der Solarmodule zu erreichen.

Optimale Ausrichtung:

Die Alp Schwandfäl ist dank ihrer Ausrichtung nach Süden und ihrer Hangneigung ideal für eine alpine Solaranlage mit hoher Winterstromproduktion geeignet.

Diese Faktoren führen dazu, dass alpine Solaranlagen einen deutlich höheren Winterstromanteil liefern können – beim Projekt Schwändfäl waren über 45% der Jahresproduktion für das Winterhalbjahr prognostiziert. Dies ist besonders wichtig für Adelboden, da der Tourismusort fast zwei Drittel seines Strombedarfs im Winter benötigt, während die traditionelle Wasserkraftproduktion hauptsächlich auf den Sommer ausgerichtet ist. Die alpine Solaranlage sollte Adelboden helfen, einen relevanten Teil dieses Winterstroms selbst und nachhaltig zu erzeugen.

Technische Anpassungen an die alpinen Gegebenheiten: Die Planung der Anlage berücksichtigte die speziellen Anforderungen der alpinen Umgebung.

Winteroptimierte Neigung:

Die Solarmodule sollten mit einer Neigung von 60° bis 70° angebracht werden, um den Winterstromertrag zu optimieren. Diese Neigung hätte auch ermöglicht, dass der Boden in der Vegetationszeit gut besonnt wird und die Alpwirtschaft weiterhin möglich bleibt.

Tierfreundliche Höhe:

Die Modultische waren 2,5 Meter über dem Boden geplant, um eine ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren zu ermöglichen.

Robuste und bodenschonende Verankerung:

Die Konstruktion war auf wenige Stützen pro Tisch ausgelegt und auf die Ableitung von Wind- und Schneelasten in den Boden optimiert. Voraussichtlich sollten vorwiegend Schraubfundamente zum Einsatz kommen, um auf Betonfundamente zu verzichten. Eine von der BKW entwickelte technische Innovation beinhaltet sogar eine Sollbruchstelle, um die Konstruktion im Falle eines Schnee-Jahrhundertereignisses intakt zu halten.

Umgang mit Umweltauswirkungen und Herausforderungen.

Die Initianten des Projekts waren bestrebt, die berechtigten Klima- und Umweltschutzinteressen zu berücksichtigen und auf Dialog zu setzen, um tragfähige Lösungen zu finden. Eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) war geplant, um alle Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen. Während der Kartierungsarbeiten wurden im Perimeter keine gefährdeten Pflanzen- oder Insektenarten entdeckt. Zudem war vertraglich festgelegt, dass die Anlage nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig zurückgebaut wird.

Trotz dieser sorgfältigen Planung gab es Herausforderungen. Befürchtungen bezüglich geologischer Risiken, wie Hangrutschungen, wurden geäussert. Der Landschaftsschutz, vertreten durch Organisationen wie die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, monierte zudem, dass alpine Landschaften nicht unter dem Solarausbau leiden sollten. Die Initianten betonten jedoch, dass die Anlage vom grössten Teil des Siedlungsgebiets aus kaum einsehbar wäre.

Aktuelle Situation.

Obwohl die Adelbodner Bevölkerung dem Projekt im November 2023 mit einem deutlichen Ja zugestimmt hatte, wurde das Baugesuch nicht wie geplant eingereicht. Das Projekt wurde vorläufig pausiert, da finale Einigungen über Baukonditionen und einen Baurechtsvertrag mit der Grundeigentümerin Alpschaft Schwandfäl ausstanden, und die Positionen bezüglich des "Wo und Wie des Baus" zu weit auseinanderlagen. Auch regulatorische Unsicherheiten und die wirtschaftliche Tragbarkeit unter den aktuellen Rahmenbedingungen spielten eine Rolle.

Die Realisierung einer alpinen Solaranlage bleibt jedoch ein wichtiges Ziel für die nachhaltige Energiezukunft von Adelboden, und die Initianten bleiben zuversichtlich, das Projekt wieder aufzugreifen, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen.

Öffentlichkeitsbeteiligung, politische Debatten und gesellschaftliche Akzeptanz.

Adelbodens Solartraum im Spannungsfeld: Zwischen Volks-Ja, Politik und alpiner Realität.

Die Energiewende ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit, und alpine Solaranlagen spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle, um den Winterstrombedarf in der Schweiz zu decken. Doch die Realisierung solcher Grossprojekte ist ein komplexes Unterfangen, das weit über technische Machbarkeit hinausgeht. Es ist ein Tanz zwischen der lokalen Bevölkerung, politischen Vorgaben und breiter gesellschaftlicher Akzeptanz – wie das Beispiel der alpinen Solaranlage auf dem Schwändfäl oberhalb von Adelboden eindrücklich zeigt.

Die klare Stimme des Volkes: Ein Ja für Adelboden.

Für die alpine Solaranlage auf dem Schwändfäl wurde das Projekt von der Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) zusammen mit den Tschentenbahnen AG und der BKW projektiert. Obwohl die Gemeinde Adelboden selbst nicht finanziell am Projekt beteiligt war, war ihre Zustimmung aufgrund von Bundesvorgaben zwingend erforderlich. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Adelboden mündete in einem deutlichen Ja: An der Gemeindeversammlung vom 24. November 2023 stimmte die Bevölkerung dem Bau der alpinen Solaranlage mit 339 Ja- zu 111 Nein-Stimmen klar zu. Von den fast 500 anwesenden Stimmberechtigten sah die Mehrheit den Nutzen für die Gemeinde und den Klimaschutz. Gemeinderätin Beatrice German betonte, dass der Tourismusort im Winter massiven Strombedarf habe und die Anlage einen "Riesenvorteil" biete. Pascal von Allmen, Geschäftsführer des LWA, freute sich über das klare Ja und hob hervor, dass es gut für den Strompreis, die lokale Wertschöpfung und den Klimaschutz sei. Adelboden war damit eine der ersten Gemeinden im Kanton Bern, die einem solchen Grossprojekt zustimmte.

Der "Solarexpress": Politische Beschleunigung und ihre Tücken.

Das Projekt Schwändfäl war Teil des sogenannten "Solarexpress"-Programms des Bundes, das im September 2022 vom Parlament verabschiedet wurde. Dieses Gesetz sollte den schnellen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit hoher Winterproduktion ermöglichen und sah beschleunigte Bewilligungsverfahren sowie grosszügige Fördergelder von bis zu 60 Prozent der Investitionskosten durch den Bund vor. Eine wesentliche Bedingung war jedoch, dass bis Ende 2025 mindestens 10 Prozent der geplanten Anlage Strom ins Netz einspeisen mussten.

Die Politik hat inzwischen erkannt, dass die Praxis zeigt, dass eine Einspeisung bis Ende 2025 kaum möglich ist und das Ziel des Solarexpresses weitgehend nicht erreicht werden kann. Deshalb schlägt der Ständerat und die Umwelt- und Energiekommission des Nationalrats vor, dass Anlagen auch dann finanziell gefördert werden, wenn bis Ende 2025 lediglich das Baugesuch öffentlich aufgelegt wurde.

Gesellschaftliche Akzeptanz: Zwischen Landschaftsschutz und Energiesicherheit.

Trotz der klaren lokalen Zustimmung in Adelboden stiessen alpine Solaranlagen generell auf breitere gesellschaftliche Debatten und Widerstände:

Landschaftsschutz und Ästhetik:

Ein zentraler Kritikpunkt war die befürchtete "Verschandelung" der alpinen Landschaft. Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, monierte, dass alpine Landschaften nicht unter dem Solarausbau leiden sollten und alpine Landschaften von Investoren in den Fokus gerieten, die sich "von jeglicher Scham befreit haben". Die Initianten des Adelbodner Projekts betonten jedoch, dass die Anlage vom grössten Teil des Siedlungsgebiets aus kaum einsehbar wäre und Material- und Farbwahl den Anliegen des Landschaftsschutzes entgegenkämen. Zudem war vertraglich festgelegt, dass die Anlage nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig zurückgebaut wird.

Umweltbedenken:

Organisationen wie Pro Natura und Mountain Wilderness äusserten grundsätzliche Bedenken und kritisierten, dass solche Anlagen wertvolle Naturräume tangieren oder gar zerstören könnten. Gleichzeitig befanden sich diese Organisationen in einem Dilemma, da sie sich jahrelang für Solaranlagen starkgemacht hatten. Sie blieben jedoch offen für Diskussionen bei Anlagen in erschlossenen Gebieten oder Skigebieten. Bei den Kartierungsarbeiten im Perimeter Schwändfäl wurden übrigens keine gefährdeten Pflanzen- oder Insektenarten entdeckt.

Weitere Bedenken:

Im Rahmen der Diskussion in Adelboden wurden auch geologische Risiken wie Hangrutschungen befürchtet. Kritiker sprachen von einer "unseriösen Hauruckübung" und vermuteten Kinderarbeit in Fernost für die Panelproduktion, was von den Projektbefürwortern jedoch widerlegt wurde.

Lokale Verankerung als Erfolgsfaktor:

Die Akzeptanz für alpine Solarprojekte scheint höher zu sein, wenn lokale Energieversorger zur Trägerschaft gehören. Im Fall Adelboden war die Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) federführend beteiligt, was zur deutlichen Zustimmung der Gemeindeversammlung beigetragen haben dürfte.

Die Notbremse: Warum das Projekt vorerst pausiert?

Trotz des klaren "Ja" der Adelbodner Bevölkerung im November 2023, wurde das Baugesuch für die alpine Solaranlage Schwändfäl nicht wie geplant Ende 2023 eingereicht. Das Projekt wurde vorläufig pausiert.

Die Hauptgründe für diese Verzögerung und Pause sind:

Ausstehende Einigung mit der Grundeigentümerin:

Zwischen den Initianten (LWA und BKW) und der Alpschaft Schwandfäl konnte keine finale Einigung über Baukonditionen und ein unterzeichneter Baurechtsvertrag erzielt werden. Die Positionen lagen "zu weit auseinander" bezüglich des "Wo und Wie des Baus".

Wirtschaftliche Tragbarkeit und regulatorische Unsicherheiten:

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten sei eine wirtschaftlich tragbare Umsetzung derzeit herausfordernd. Der ursprüngliche Zeitplan des "Solarexpress" mit der Frist bis Ende 2025 war ambitioniert und ohne die nötigen vertraglichen Grundlagen nicht realistisch.

Die Initianten LWA und BKW haben sich entschieden, das Projekt vorerst zu pausieren, bleiben aber zuversichtlich, es wieder aufzugreifen, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen. Der Standort Schwändfäl wird weiterhin als einer der besten im Kanton Bern für ein solches Kraftwerk betrachtet.

Die Geschichte der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl ist ein Lehrstück darüber, dass die Energiewende nicht nur eine technische, sondern vor allem eine soziale und politische Herausforderung ist. Selbst wenn die lokale Bevölkerung ein klares Ja ausspricht und die Politik finanzielle Anreize schafft, können praktische Hürden und fehlende Einigungen – wie zwischen Initiatoren und Grundeigentümern – den besten Plan ins Stocken bringen. Es ist wie ein komplexes Uhrwerk: Jedes Rädchen muss reibungslos in das andere greifen, damit die Zeit der Energiewende voranschreitet. Wenn ein Zahnrad klemmt, steht die ganze Bewegung still, selbst wenn der Motor noch so stark ist.

Herausforderungen bei der Planung.

Alpine Solaranlage Adelboden Schwändfäl: Der steinige Weg vom Volks-Ja zur Projektpause.

Die Vision, in den Schweizer Alpen erneuerbaren Winterstrom zu produzieren, ist ein zentraler Pfeiler der Energiewende. Das Projekt einer alpinen Solaranlage auf dem Schwändfäl oberhalb von Adelboden schien ein vielversprechender Schritt in diese Richtung zu sein, erhielt es doch die klare Zustimmung der lokalen Bevölkerung. Doch trotz dieses starken Rückhalts und politischer Unterstützung ("Solarexpress"), musste das Projekt vorläufig pausiert werden. Die Gründe dafür liegen in einer Reihe von komplexen Herausforderungen, die weit über die technische Machbarkeit hinausgehen.

Die Planung eines solchen Grossprojekts in sensibler alpiner Umgebung ist ein vielschichtiger Prozess, der diverse Hürden mit sich bringt:

Uneinigkeit mit der Grundeigentümerin (Alpschaft Schwandfäl).

Dies war der Hauptgrund für die Projektpause. Obwohl die Alpschaft Schwandfäl der Bereitstellung der Fläche zugestimmt hatte, konnte keine finale Einigung über Baukonditionen und die Zusammenarbeit erzielt werden. Geschäftsführer Pascal von Allmen vom Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) erklärte, dass die "Positionen zu weit auseinanderlagen" bezüglich des "Wo und Wie des Baus". Diese fehlende Einigung führte dazu, dass kein unterzeichneter Baurechtsvertrag vorlag und das Baugesuch, das eigentlich Ende 2023 hätte eingereicht werden sollen, nicht erfolgen konnte.

Ambitionierter Zeitplan des "Solarexpress" und regulatorische Unsicherheiten.

Der vom Bund verabschiedete "Solarexpress" zielte darauf ab, den Bau alpiner Solaranlagen zu beschleunigen und sah attraktive Fördergelder von bis zu 60 Prozent der Investitionskosten vor. Eine entscheidende Bedingung war jedoch, dass bis Ende 2025 mindestens 10 Prozent der geplanten Anlage Strom ins Netz einspeisen mussten. Die Initianten in Adelboden räumten ein, dass der vorgesehene Baustart Mitte 2025 zur Einhaltung dieser Frist nicht realistisch gewesen wäre. Die Praxis hat gezeigt, dass eine Einspeisung bis Ende 2025 kaum möglich ist und das ursprüngliche Ziel des "Solarexpress" weitgehend nicht erreicht werden kann. Die Politik hat das Problem erkannt, und es gibt Vorschläge, dass Anlagen auch dann finanziell gefördert werden sollen, wenn bis Ende 2025 lediglich das Baugesuch öffentlich aufgelegt wurde. Dennoch führte die Unsicherheit bezüglich der Fördergelder und des engen Zeitrahmens zu einer "Ernüchterung".

Wirtschaftliche Tragbarkeit.

Die Investitionskosten für die geplante Anlage in Adelboden beliefen sich auf rund 35 Millionen Franken. Abgesehen von der ausstehenden Einigung mit der Grundeigentümerin, wurde auch die "wirtschaftlich tragbare Umsetzung" unter den aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten als herausfordernd bezeichnet. Generell sind alpine Solaranlagen mit zwei bis vier Millionen Franken pro installiertem Megawatt deutlich teurer als Anlagen im Mittelland. Dies trug zur Entscheidung bei, das Projekt vorerst zu pausieren.

Bedenken hinsichtlich Landschaftsschutz und Ästhetik.

Obwohl die Adelbodner Bevölkerung zustimmte, waren die Sorgen um die "Verschandelung" der alpinen Landschaft ein wiederkehrendes Thema in der breiteren Debatte um alpine Solaranlagen. Kritiker wie Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz äusserten Bedenken, dass alpine Landschaften unter dem Solarausbau leiden könnten. Die Initianten in Adelboden betonten jedoch, dass die Anlage vom grössten Teil des Siedlungsgebiets aus kaum einsehbar sei und Material- und Farbwahl den Anliegen des Landschaftsschutzes weitestgehend entgegenkämen. Zudem war vertraglich festgelegt, dass die Anlage nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig zurückgebaut wird.

Umweltverträglichkeit und Artenschutz.

Alpine Solaranlagen rufen bei Umweltschutzorganisationen grundsätzliche Bedenken hervor, da sie wertvolle Naturräume tangieren oder gar zerstören könnten. Die Initianten des Projekts Schwändfäl führten jedoch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch, deren Bericht Teil des Baugesuchs sein sollte. Bei den Kartierungsarbeiten im geplanten Perimeter wurden übrigens keine gefährdeten Pflanzen- oder Insektenarten entdeckt. Die Konstruktion der Solartische, die 2,5 Meter über dem Boden eine ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren ermöglichen, sowie die optimierte Neigung der Solarmodule, die eine weitere Alpwirtschaft erlaubt, zielten darauf ab, die Bedürfnisse der Tierwelt und Alpwirtschaft zu berücksichtigen.

Geologische Risiken.

Im Rahmen der Gemeindeversammlung in Adelboden wurden auch Befürchtungen hinsichtlich geologischer Risiken wie Hangrutschungen geäussert. Solche Aspekte müssen bei der Festlegung der genauen Ausdehnung und Anordnung der Solarmodule innerhalb des Perimeters berücksichtigt werden.

Kritik am Verfahren und "Hauruckübung".

Einige Kritiker empfanden den schnellen Genehmigungsprozess als "unseriöse Hauruckübung", was auf die Eile des "Solarexpress" zurückzuführen ist. Es wurde auch die Herkunft der Panels (Kinderarbeit in Fernost) in Frage gestellt, was von den Projektbefürwortern als widerlegt galt.

Trotz des klaren Rückhalts aus der Bevölkerung und der potenziellen Vorteile – wie stabilere Strompreise, lokale Wertschöpfung und die Erzeugung von über 45 % des benötigten Winterstroms für Adelboden – hat das Projekt Schwändfäl vorläufig eine Notbremse ziehen müssen. Die LWA und BKW bleiben jedoch zuversichtlich und wollen das Projekt wieder aufnehmen, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen, da der Standort Schwändfäl weiterhin als einer der besten im Kanton Bern für ein alpines Sonnenkraftwerk dieser Grössenordnung angesehen wird. Die Planung und Realisierung alpiner Solaranlagen ist wie das Besteigen eines Achttausenders: Selbst mit bester Ausrüstung, klarer Route und starkem Team kann ein einziger unvorhergesehener Spalt im Eis oder ein unüberwindbares Hindernis den Vormarsch stoppen, und man muss Geduld beweisen, um auf die richtigen Bedingungen für einen neuen Anlauf zu warten.

Umweltverträglichkeit der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl.

Ein idealer Standort mit Bedacht gewählt.

Die Alp Schwändfäl wurde aufgrund ihrer südlichen Ausrichtung, Hangneigung und der bereits bestehenden Erschliessung durch eine Alpstrasse als idealer Standort für eine alpine Solaranlage mit hoher Winterstromproduktion ausgewählt. Alpine Regionen bieten generell Vorteile für Solaranlagen: intensivere Sonneneinstrahlung in Höhenlagen, der Albedo-Effekt (Reflexion des Sonnenlichts durch Schnee) und höhere Effizienz der Solarpaneele bei niedrigeren Temperaturen können im Jahresdurchschnitt bis zu 50% mehr Energie erzeugen als in tieferen Gebieten.

Umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit.

Die Projektinitianten, die Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) und die BKW, haben von Anfang an eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Der Umweltverträglichkeitsbericht sollte fester Bestandteil des Baugesuchs sein und von kantonalen Fachstellen sowie Naturschutzorganisationen genau geprüft werden. Ein wichtiges Ergebnis dieser Kartierungsarbeiten im geplanten Perimeter war, dass keine gefährdeten Pflanzen- oder Insektenarten entdeckt wurden. Dies ist ein entscheidender Punkt, da der Schutz der Biodiversität in alpinen Lebensräumen von grosser Bedeutung ist.

Innovatives Design für minimale Auswirkungen.

Um die Bedürfnisse der Tierwelt und der Alpwirtschaft zu berücksichtigen und gleichzeitig den Landschaftsschutz zu wahren, wurde eine innovative technische Lösung entwickelt, die teilweise patentiert wurde.

Diese umfasste mehrere Schlüsselelemente.

Tierfreundliche Konstruktion:

Die 19 Meter langen Modultische sind 2,5 Meter über dem Boden montiert. Dies ermöglicht eine ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren unter den Modulen hindurch.

Minimale Bodenversiegelung:

Dank lediglich sechs Stützen pro Tisch sind nur wenige Verankerungspunkte nötig. Auf Betonfundamente wurde bei der Aufständerung der Solarmodule verzichtet; stattdessen werden voraussichtlich Schraubfundamente, Felsanker oder Mikropfähle eingesetzt.

Vereinbarkeit mit Alpwirtschaft:

Die Neigung der Solarmodule von 60°-70° ist auf den Winterstromertrag optimiert, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass der Boden in der Vegetationszeit gut besonnt wird. Dadurch ist die Alpwirtschaft weiterhin möglich.

Landschaftsästhetik:

Technische Komponenten wie Transformatoren und Wechselrichter sollen in Containern in die Anlage integriert werden, um den Effekt auf das Landschaftsbild möglichst gering zu halten. Die Material- und Farbwahl der Aufständerung und der Module sind darauf ausgelegt, den Anliegen des Landschaftsschutzes weitmöglichst entgegenzukommen. Das Projekt betonte zudem, dass die Anlage vom grössten Teil des Siedlungsgebiets aus kaum einsehbar sei.

Rückbaugarantie:

Nach Ablauf ihrer Lebensdauer ist die Anlage von Gesetzes wegen vollständig zurückzubauen.

Abwägung und Kompromisse.

Die Planung alpiner Solaranlagen ist immer eine Abwägung zwischen dem Bedarf an erneuerbarer Energie und dem Schutz sensibler alpiner Landschaften. Kritiker wie Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und Sebastian Moos von Mountain Wilderness äusserten grundsätzliche Bedenken, dass alpine Landschaften unter dem Solarausbau leiden könnten und wertvolle Naturräume tangiert oder gar zerstört würden. Sie argumentierten, dass der Solarausbau primär auf Dächern und Fassaden stattfinden sollte.

Die Projektbefürworter in Adelboden begegneten diesen Bedenken durch das detaillierte, naturverträgliche Design und die Betonung, dass die Anlage nicht weitläufig sichtbar wäre. Sie stellten auch klar, dass der Klimawandel und die Gletscherschmelze die alpine Landschaft nachhaltiger zerstören werden als die geplante Solaranlage. Die Debatte verdeutlicht das Dilemma von Umweltschutzorganisationen, die einerseits den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen, andererseits aber den Schutz unberührter Naturräume priorisieren. Für Adelboden Schwändfäl wurde jedoch durch die umfassenden Studien und das angepasste Design versucht, diese Interessen zu vereinen.

Ausblick.

Obwohl das Projekt in Adelboden vorläufig gestoppt wurde, bleibt die Realisierung einer alpinen Solaranlage ein wichtiges Ziel für die nachhaltige Energiezukunft des Ortes. Die Bemühungen, Energieproduktion und Umweltschutz in Einklang zu bringen, waren ein zentraler Bestandteil der Planung. Der Bau alpiner Solaranlagen ist wie das Anlegen eines Gartens in einer kargen Berglandschaft: Man muss die Bedingungen genau verstehen, sorgfältig auswählen, wo man pflanzt, und mit Bedacht arbeiten, um sicherzustellen, dass die neuen Gewächse gedeihen, ohne die bestehende, empfindliche Flora zu verdrängen. Es erfordert Weitsicht, Respekt und die Bereitschaft, das Beste aus den natürlichen Gegebenheiten herauszuholen, um am Ende eine reiche Ernte zu erzielen, die allen zugutekommt.

Wirtschaftliche Aspekte.

Hohe Investitionen mit erheblicher Bundesförderung.

Die geplante alpine Solaranlage auf dem Schwändfäl wäre ein Grossprojekt gewesen. Die Investitionskosten beliefen sich auf rund 35 Millionen Franken. Eine solche Summe ist für ein lokales Energieversorgungsunternehmen wie die Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) nicht allein zu stemmen. Daher war das Projekt auf die finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen, der im Rahmen des sogenannten "Solarexpress" bis zu 60 Prozent der ungedeckten Investitionskosten als Einmalvergütung in Aussicht stellte.

Wirtschaftliche Vorteile für Adelboden und die Region.

Die Projektinitianten, die LWA, die BKW und die Tschentenbahnen AG, hoben die vielfältigen wirtschaftlichen Vorteile für Adelboden hervor:

Stabilere Strompreise:

Die Anlage sollte über 45% der benötigten erneuerbaren Energie im Winterhalbjahr liefern, was die Abhängigkeit des LWA vom stark schwankenden Strommarkt um rund 40% verringern würde. Dies hätte zu einer stabileren Preisgestaltung für die Energielieferung in der Grundversorgung geführt und die Strompreise für die Adelbodner Bevölkerung positiv beeinflusst.

Lokale Wertschöpfung:

Das Projekt sollte zu einer erheblichen lokalen Wertschöpfung führen. Dies wäre unter anderem durch die Vergabe von Bauarbeiten an das lokale Gewerbe und das LWA selbst, sowie durch den lokalen Unterhalt und die Instandsetzung der Anlage sichergestellt worden. Die Gesellschaften verpflichteten sich, dass mindestens 50% der Anteile an der neuen Betriebsgesellschaft im Besitz von in Adelboden ansässigen Unternehmen bleiben.

Geringere Netzkosten:

Eine alpine Solaranlage führt auch zu gesenkten Kosten für die Nutzung der Netzinfrastruktur.

Zusätzliche Einnahmen für die Alpschaft:

Die Alpschaft Schwandfäl, als Grundeigentümerin, hätte weiterhin die Alp bewirtschaften können und von zusätzlichen Einkünften sowie einer besseren Erschliessung profitiert.

Vorteile für die Tschentenbahnen AG:

Die Tschentenbahnen AG wäre in der Lage gewesen, den erzeugten Strom zu Produktionskosten für den Eigenbedarf zu beziehen.

Steuereinnahmen für die Gemeinde:

Die Gemeinde Adelboden, die nicht direkt am Projekt beteiligt gewesen wäre und somit kein Risiko getragen hätte, konnte basierend auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit zusätzlichen Steuererträgen rechnen.

Gründe für die vorläufige Pause: Finanzielle und vertragliche Hürden.

Trotz der deutlichen Zustimmung der Gemeindeversammlung wurde das Projekt vorläufig pausiert. Die Hauptgründe waren wirtschaftlicher und vertraglicher Natur:

Uneinigkeit mit der Grundeigentümerin: Es konnte keine finale Einigung mit der Alpschaft Schwandfäl erzielt werden, und ein Baurechtsvertrag wurde nicht unterzeichnet. Es gab unterschiedliche Vorstellungen, wo und wie genau gebaut werden sollte.

Herausforderungen durch den "Solarexpress"-Zeitplan: Der ursprünglich sehr ambitionierte Zeitplan des Bundesgesetzes, der eine Netzeinspeisung von 10% bis Ende 2025 vorschrieb, erwies sich als unrealistisch. Die aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten machten eine wirtschaftlich tragbare Umsetzung schwierig. Der "Solarexpress" rollt ohnehin langsamer als erwartet, und viele Projekte scheiterten bereits vor der Baueingabe.

Politische Ungewissheit: Obwohl der Ständerat und die Umwelt- und Energiekommission des Nationalrats eine Verlängerung der Förderbedingungen vorschlagen, falls das Baugesuch bis Ende 2025 öffentlich aufgelegt wird, ist die Rechtslage noch nicht final geklärt. Dies trägt zur Unsicherheit bei.

Die BKW konzentriert sich nun verstärkt auf andere alpine Solarprojekte wie MontSol und Schattenhalb Tschingel, wo bereits Testanlagen in Betrieb sind und die Projekte voranschreiten. Die LWA bleibt ihrerseits engagiert, die Stromversorgung in Adelboden zu sichern und ihre Investitionen und Projekte im Ort fortzusetzen.

Erwartete Leistung und Nutzen der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl.

Das geplante Sonnenkraftwerk auf dem Schwändfäl in Adelboden wäre eine Grossanlage gewesen, die auf einer Fläche von rund 10 Hektaren entstehen sollte, was der Grösse von etwa 14 Fussballfeldern entspricht.

Die Anlage war mit 800 Modultischen und mehr als 25'000 Solarmodulen geplant.

Die installierte Leistung sollte 11 Megawatt-Peak (MWp) betragen.

Der jährliche Ertrag wurde auf 16 Gigawattstunden (GWh) geschätzt. Dies entspricht dem Strombedarf von etwa 3'500 Vier-Personen-Haushalten (basierend auf 4'500 kWh/Haushalt) – eine Menge, die den Strombedarf von rund 40 Prozent der Gemeinde Adelboden im Winter decken könnte.

Ein entscheidender Vorteil alpiner Solaranlagen ist ihr hoher Winterstromanteil. Die Anlage auf dem Schwändfäl sollte über 45 Prozent ihrer gesamten erneuerbaren Energie im Winterhalbjahr (Oktober bis März) liefern. Dies ist möglich, weil in Bergregionen die Sonne häufiger scheint, die Sonneneinstrahlung intensiver ist, der Albedo-Effekt durch Schneereflexion genutzt werden kann und Solarpaneele bei niedrigeren Temperaturen effizienter arbeiten.

Die technische Konstruktion war darauf ausgelegt, die Umwelt möglichst zu schonen und die Alpnutzung zu ermöglichen. Die Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden, um die ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren zu gewährleisten. Die Neigung der Solarmodule war für den Winterstromertrag optimiert (60°-70°), sodass der Boden in der Vegetationszeit gut besonnt würde und die Alpwirtschaft weiterhin möglich bliebe.

Vielfältiger Nutzen für die Region und darüber hinaus.

Die Realisierung der alpinen Solaranlage auf dem Schwandfäl hätte und würde, wenn sie dereinst umgesetzt wird, eine Reihe von wirtschaftlichen Vorteilen mit sich bringen:

Für Adelboden und seine Bevölkerung:

Stabilere Strompreise: Da das LWA rund 40 % weniger Strom am stark schwankenden Markt beziehen müsste, könnten die Strompreise in der Grundversorgung stabiler gehalten werden.

Erhöhte Unabhängigkeit: Adelboden hätte die Chance, energetisch unabhängiger zu werden und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dies ist besonders relevant, da die lokale Stromerzeugung durch Wasserkraft in Adelboden hauptsächlich auf den Sommer ausgerichtet ist, während zwei Drittel des Strombedarfs im Winter anfallen.

Lokale Wertschöpfung: Das Projekt würde zu einer erheblichen lokalen Wertschöpfung führen. Bauarbeiten und der spätere Unterhalt und die Instandsetzung der Anlage sollten an das lokale Gewerbe und das LWA vergeben werden. Die Initianten verpflichteten sich, dass mindestens 50 % der Anteile an der neuen Betriebsgesellschaft im Besitz von in Adelboden ansässigen Unternehmen bleiben.

Geringere Netzkosten: Eine alpine Solaranlage führt auch zu gesenkten Kosten für die Nutzung der Netzinfrastruktur.

Zusätzliche Steuereinnahmen: Die Gemeinde Adelboden, die nicht direkt am Projekt beteiligt gewesen wäre und somit kein finanzielles Risiko getragen hätte, könnte mit zusätzlichen Steuererträgen rechnen.

Für die Alpschaft Schwandfäl und die Tschentenbahnen AG:

Die Alpschaft Schwandfäl hätte weiterhin die Möglichkeit gehabt, die Alp zu bewirtschaften und von zusätzlichen Einkünften sowie einer besseren Erschliessung zu profitieren.

Die Tschentenbahnen AG hätte den erzeugten Strom zu Produktionskosten für den Eigenbedarf beziehen können.

Für die Schweiz insgesamt:

Stärkung der Versorgungssicherheit im Winter: Alpine Solaranlagen liefern wertvollen Strom in den Wintermonaten und können so die mögliche Lücke in der Winterstromversorgung verringern und die Zuverlässigkeit der Energieversorgung erhöhen.

Beschleunigung der Energiewende: Der Bund fördert den Bau alpiner Photovoltaikanlagen mit dem "Solarexpress", um den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Abhängigkeit von Stromimporten zu reduzieren.

Innovationsmotor: Die Entwicklung hochalpiner Solaranlagen treibt technische Innovationen voran, da standardisierte Produkte und Erfahrungswerte in diesem Bereich fehlen.

Aktuelle Situation und Ausblick.

Trotz aller Verzögerungen bleiben die Initianten zuversichtlich und halten am Ziel fest, eine alpine Solaranlage in Adelboden zu realisieren, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen. Die LWA wird ihre Investitionen und Projekte zur Sicherstellung der Stromversorgung in Adelboden fortsetzen.

Technische Daten.

Fläche: Die geplante Anlage sollte eine Fläche von rund 10 Hektaren umfassen, was etwa der Grösse von 14 Fussballfeldern entspricht.

- Modultische: Es waren 800 Modultische vorgesehen.

- Solarmodule: Die Anlage sollte mehr als 25'000 Solarmodule umfassen.

- Container (Trafostationen): Zehn Container waren für technische Komponenten wie Transformatoren, Wechselrichter und Schaltanlagen geplant, um das Landschaftsbild zu minimieren.

- Installierte Leistung: Die installierte Leistung sollte 11 Megawatt-Peak (MWp) betragen.

- Jahresertrag: Der geschätzte jährliche Ertrag lag bei 16 Gigawattstunden (GWh).

- Volllaststunden: Die Anlage war auf 1'506 kWh/kWp Volllaststunden ausgelegt.

- Winterertrag: Der Winterertrag wurde mit 690 kWh/kWp angegeben.

- Anteil Winterstrom: Über 45 Prozent der gesamten produzierten erneuerbaren Energie sollten im Winterhalbjahr (Oktober bis März) geliefert werden. Dies könnte rund 40 Prozent des Winterstrombedarfs der Gemeinde Adelboden decken.

- Modultischhöhe: Die Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden, um die ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren zu ermöglichen.

- Stützen pro Tisch: Es waren lediglich sechs Stützen pro Modultisch geplant, was nur wenige Verankerungspunkte erforderlich macht.

- Neigung der Solarmodule: Die Solarmodule waren für den Winterstromertrag mit einer Neigung von 60°-70° optimiert.

- Fundamentierung: Es wurde auf Betonfundamente verzichtet; stattdessen sollten überwiegend Schraubfundamente und an einigen Stellen Felsanker oder Mikropfähle zum Einsatz kommen.

- Netzanschluss: Der Anschluss an das öffentliche 16kV-Netz des LWA sollte an der Trafostation der Tschenten Bergstation des Skilifts erfolgen, mit einer Anschlussleitung von ca. 700m. Eine Netzverstärkung der 16kV-Stromleitung zum Tschenten war für die 2030er-Jahre geplant, wobei zwei Linienführungen in Betracht gezogen wurden.

- Investitionskosten: Die Investitionskosten beliefen sich auf ca. CHF 35 Millionen.

- Bundesförderung: Der Bund hatte eine Finanzierung von maximal 60 Prozent der Investitionskosten als Einmalvergütung in Aussicht gestellt. Für diese Förderung musste bis Ende 2025 mindestens 10 Prozent der geplanten Leistung ins Netz eingespeist werden.

Die technischen Spezifikationen der Anlage waren darauf ausgelegt, die Umwelt möglichst zu schonen und die Alpnutzung weiterhin zu ermöglichen. Die Anlage sollte aus dem grössten Teil des Siedlungsgebiets kaum einsehbar sein und nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig zurückgebaut werden.

Zugänglichkeit des Standorts der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl

Die Alp Schwandfäl wurde aufgrund ihrer idealen Ausrichtung nach Süden und ihrer Hangneigung als Standort für eine Solaranlage mit hoher Winterstromproduktion ausgewählt. Ein entscheidender Vorteil des Standortes ist, dass er bereits an die Wintersportanlagen der Tschentenalp angrenzt und durch eine Alpstrasse erschlossen ist. Dies stellt eine grundlegende Zugänglichkeit für logistische Zwecke sicher.

Schonende Bau- und Logistikprozesse.

Die Initianten, das Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) und die BKW, legten von Anfang an ein besonderes Augenmerk auf umweltschonende Transporte und Bauprozesse. Dies umfasst folgende Massnahmen:

Anlieferung über bestehende Alpstrasse:

Materialanlieferungen sollten grösstenteils über die bereits vorhandene Alpstrasse zum Tschenten mittels Lastwagen erfolgen.

Minimierung des Bodenaufpralls:

Für den eigentlichen Bauplatz war der Einsatz einer temporären Material- und Verlegeseilbahn geplant, die nach der Bauphase wieder zurückgebaut worden wäre. Alternativ oder ergänzend sollten schonende Fahrzeuge mit Seilwinde zum Einsatz kommen, um die sensible Grasnarbe bestmöglich zu schützen.

Begrenzte Helikopterflüge:

Das Projekt war darauf ausgelegt, mit möglichst wenigen Helikopterflügen auszukommen.

Neue Fahrpiste für Betrieb:

Für den Bau und späteren Unterhalt der Anlage war die Erstellung einer neuen Fahrpiste auf Schwandfäl vorgesehen, um den Zugang zu den Wechselrichtern und Transformatoren während des Betriebs sicherzustellen.

Verzicht auf Betonfundamente:

Bei der Aufständerung der Solarmodule sollte auf Betonfundamente verzichtet und stattdessen überwiegend Schraubfundamente verwendet werden, teilweise ergänzt durch Felsanker oder Mikropfähle.

Netzanbindung und Stromtransport.

Die produzierte Solarenergie muss auch zuverlässig ins Stromnetz eingespeist werden können. Hierfür wurden klare Pläne erarbeitet:

Anschluss an das öffentliche Verteilnetz:

Der erste Anschlusspunkt an das öffentliche 16kV-Netz des LWA ist in der Trafostation der Tschenten Bergstation des Skilifts vorgesehen.

Anschlussleitung:

Eine rund 700 Meter lange Anschlussleitung sollte grösstenteils in einem neuen Kabeltrasse im bestehenden Karrenweg vom Schwandfäl nach Tschenten verlegt werden.

Netzverstärkung für die Zukunft:

Die bestehende 16kV-Stromleitung zum Tschenten erreicht in den 2030er-Jahren das Ende ihrer Lebensdauer. Für die notwendige Netzverstärkung und den Ersatz waren zwei Optionen in Betracht gezogen:

Nutzung der bestehenden Linienführung entlang der Gruppenumlaufbahn bis zur Talstation der Tschentenbahn.

Bau eines neuen Trasse vom Schwandfäl über Stiegelschwand bis zur Trafostation im Vorschwand.

"Netzexpress":

Der Erfolg alpiner Solarprojekte hängt wesentlich von der Anschlussfähigkeit an das Verteilnetz und dessen Verstärkung ab. Der "Solarexpress" sah beschleunigte Bewilligungsverfahren nur für die Solaranlagen und die Anschlussleitung bis zum Netzanschlusspunkt vor, weshalb ein "Netzexpress" für schnellere Netzverstärkungen auf allen Ebenen als dringend notwendig erachtet wurde.

Weiterhin Platz für Mensch und Tier.

Die Planung berücksichtigte auch die Zugänglichkeit und Nutzung des Geländes für Tiere und die Alpwirtschaft. Die Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden, was die ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren ermöglicht. Auch die Alpwirtschaft sollte weiterhin möglich sein, da die Neigung der Solarmodule (60°-70°) den Boden in der Vegetationszeit gut besonnt hätte. Die Alpschaft Schwandfäl hätte nicht nur von zusätzlichen Einkünften profitiert, sondern auch von einer besseren Erschliessung.

Berücksichtigung des Umweltschutzes.

Bereits in einer ersten Einschätzung beurteilte das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Bern den Standort als geeignet. Während der Kartierungsarbeiten für die Umweltverträglichkeitsprüfung wurden im Perimeter des Projekts keine gefährdeten Pflanzen- oder Insektenarten entdeckt.

Technische Lösungen für den alpinen Lebensraum.

Die Initianten, das Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) und die BKW, haben bei der technischen Ausgestaltung der Anlage besonderen Wert auf den Schutz der Flora und Fauna gelegt.

Tierfreundliche Konstruktion:

Die 19 Meter langen Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden. Dies gewährleistet die ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren unter den Modulen. Das Design der BKW mit weniger Stützen pro Tisch (nur sechs) ermöglicht eine durchgängigere Fläche für Tiere und reduziert die Anzahl der Verankerungspunkte im Boden.

Schonende Fundamente:

Bei der Aufständerung der Solarmodule war geplant, auf Betonfundamente zu verzichten. Stattdessen sollten überwiegend Schraubfundamente zum Einsatz kommen, ergänzt durch Felsanker oder Mikropfähle an einigen Stellen, was statisch überprüft wird.

Alpwirtschaft bleibt möglich:

Die Neigung der Solarmodule (60°-70°) ist auf den Winterstromertrag optimiert, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass der Boden in der Vegetationszeit gut besonnt wird. Dadurch soll die Alpwirtschaft auf der Fläche auch weiterhin möglich sein.

Harmonische Integration:

Die technischen Komponenten wie Transformatoren und Wechselrichter sollten in Containern integriert werden, um den Effekt auf das Landschaftsbild möglichst gering zu halten. Die Material- und Farbwahl der Aufständerung und Module wurde auf die Anliegen des Landschaftsschutzesabgestimmt. Von den meisten Teilen des Siedlungsgebiets im Tal wäre die Anlage praktisch nicht einsehbar gewesen. Das Projekt sollte nach Ablauf seiner Lebensdauer vollständig zurückgebaut werden, wie es das Gesetz vorschreibt.

Umweltschonende Bau- und Logistikprozesse.

Die Bauherrschaft legte grossen Wert auf möglichst umweltschonende Transporte und Bauprozesse.

Minimierung von Strassentransporten im Gelände: Die Anlieferung des Materials sollte grösstenteils über die bereits vorhandene Alpstrasse zum Tschenten mittels Lastwagen erfolgen.

Schutz der Grasnarbe: Für den eigentlichen Bauplatz war der Einsatz einer temporären Material- und Verlegeseilbahn geplant, die nach der Bauphase wieder zurückgebaut worden wäre. Alternativ oder ergänzend sollten schonende Fahrzeuge mit Seilwinde zum Einsatz kommen, um die sensible Grasnarbe bestmöglich zu schützen.

Wenige Helikopterflüge: Das Projekt war darauf ausgelegt, mit möglichst wenigen Helikopterflügen auszukommen.

Infrastruktur für den Betrieb: Für den Bau und späteren Unterhalt der Anlage war die Erstellung einer neuen Fahrpiste auf Schwandfäl vorgesehen, um den Zugang zu den Wechselrichtern und Transformatoren während des Betriebs sicherzustellen.

Die Rolle der Umweltverträglichkeitsprüfung.

Sämtliche Auswirkungen des Baus und des Betriebs der Anlage auf die Umwelt wären im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) untersucht worden. Der Umweltverträglichkeitsbericht wäre Bestandteil des Baugesuchs gewesen und von kantonalen Fachstellen sowie Naturschutzorganisationen genau geprüft worden. Projekte wie jenes auf der Alp Morgeten, das eine erstinstanzliche Bewilligung erhielt, haben ebenfalls eine umfassende UVP durchlaufen.

Herausforderungen und Verzögerungen.

Trotz dieser umfassenden Berücksichtigung von Umweltaspekten stösst der Ausbau alpiner Solaranlagen oft auf Widerstand. Kritiker wie Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz äusserten Bedenken, dass alpine Landschaften durch solche Projekte „verschändelt“ würden und wertvolle Naturräume gefährdet seien. Die Initianten des Adelbodner Projekts begegneten solchen Befürchtungen mit dem Hinweis, dass der Tourismus auf diesen Strom angewiesen sei und der Klimawandel die alpine Landschaft nachhaltiger zerstören werde als die Solaranlage.

Das Projekt in Adelboden wurde schliesslich vorerst pausiert, nicht zuletzt wegen ausstehender Einigung mit der Grundeigentümerin, der Alpschaft Schwandfäl, bezüglich der genauen Ausprägung der Anlage und der Zusammenarbeitsform. Auch regulatorische Unsicherheiten und der enge Zeitplan des Solarexpress-Förderprogramms spielten eine Rolle.

Genehmigungsprozess und Bau.

Der Genehmigungsprozess: Ein Balanceakt unter Zeitdruck.

Ein entscheidender Meilenstein im Genehmigungsprozess war die Zustimmung der Adelbodner Gemeindeversammlung am 24. November 2023. Mit 339 Ja- zu 111 Nein-Stimmen fiel die Entscheidung deutlich zugunsten des Projekts aus. Diese Zustimmung der Standortgemeinde war gemäss Bundesvorgaben zwingend erforderlich. Adelboden war damit eine der ersten Gemeinden im Kanton Bern, die einem solchen grossen Solarprojekt zustimmte. Das Projekt Adelboden Schwandfäl war Teil der umfassenden Solaroffensive der BKW und erfüllte die Bedingungen für eine Förderung nach Artikel 71a des Energiegesetzes, bekannt als «Solarexpress».

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) spielt eine zentrale Rolle. Sämtliche Auswirkungen des Baus und des Betriebs der Anlage auf die Umwelt wären im Rahmen einer UVP untersucht worden. Der Umweltverträglichkeitsbericht, der Teil des Baugesuchs gewesen wäre, würde von kantonalen Fachstellen sowie Naturschutzorganisationen genau geprüft werden.

Trotz der positiven Gemeindezustimmung und der Eignung des Standorts stösst der Genehmigungsprozess von alpinen Solaranlagen oft auf Herausforderungen und Verzögerungen. Der "Solarexpress" sah zwar beschleunigte Bewilligungsverfahren für die Solaranlagen selbst und die Anschlussleitung bis zum Netzanschlusspunkt vor, jedoch nicht unbedingt für notwendige Netzverstärkungen, weshalb ein "Netzexpress" gefordert wurde, um die Stromnetzkapazität schneller zu erhöhen. Projekte wie jenes auf der Alp Morgeten zeigten zudem, dass auch juristische Hürden, etwa bei der Zuständigkeit von Gerichten, zu erheblichen Verzögerungen führen können, obwohl das Projekt bereits eine erstinstanzliche Bewilligung erhalten hatte. Es hat sich gezeigt, dass das ehrgeizige Ziel des "Solarexpress", bis Ende 2025 2 Terawattstunden Strom aus alpinen PV-Anlagen zu ermöglichen, nicht erreicht wird. Eine Verlängerung der Förderfristen wird daher auf politischer Ebene diskutiert, um zumindest Projekte zu unterstützen, deren Baugesuch bis Ende 2025 öffentlich aufgelegt wurde.

Der geplante Bau:

Schonung und Anpassung an die alpine Umgebung

Das Projekt Schwandfäl war auf eine Fläche von rund zehn Hektaren mit 800 Modultischen und über 25'000 Solarmodulen ausgelegt, was der Grösse von etwa vierzehn Fussballfeldern entspricht. Geplant war, dass die Anlage bis 2028 vollständig in Betrieb genommen wird, wobei bereits Ende 2025 zehn Prozent Strom hätten produzieren sollen, um die Fördergelder des Bundes zu sichern. Die Investitionskosten beliefen sich auf rund 35 Millionen Franken, wobei der Bund maximal 60 Prozent als Einmalvergütung finanzieren würde.

Die Initianten legten grossen Wert auf umweltschonende Bau- und Logistikprozesse. Dies umfasste:

Die Anlieferung von Material sollte grösstenteils über die bereits vorhandene Alpstrasse zum Tschenten mittels Lastwagen erfolgen.

Um die sensible Grasnarbe zu schützen, war für den eigentlichen Bauplatz der Einsatz einer temporären Material- und Verlegeseilbahn geplant, die nach der Bauphase wieder zurückgebaut worden wäre, oder der Einsatz von schonenden Fahrzeugen mit Seilwinde.

Das Projekt war darauf ausgelegt, mit möglichst wenigen Helikopterflügen auszukommen.

Für den Bau und späteren Unterhalt der Anlage war die Erstellung einer neuen Fahrpiste auf Schwandfäl vorgesehen.

Auch die Konstruktion der Solaranlage selbst wurde mit Blick auf den alpinen Lebensraum konzipiert:

Die 19 Meter langen Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden, um die ungehinderte Bewegung von Wild- und Nutztieren unter den Modulen zu ermöglichen.

Es war geplant, auf Betonfundamente zu verzichten und stattdessen überwiegend Schraubfundamente zu verwenden, die teilweise durch Felsanker oder Mikropfähle ergänzt werden könnten.

Die Neigung der Solarmodule (60°-70°) wurde so gewählt, dass der Boden in der Vegetationszeit gut besonnt wird und die Alpwirtschaft weiterhin möglich bleibt.

Technische Komponenten wie Transformatoren und Wechselrichter sollten in Containern integriert werden, um den Einfluss auf das Landschaftsbild zu minimieren.

Die Material- und Farbwahl der Aufständerung und Module wurde auf die Anliegen des Landschaftsschutzes abgestimmt. Zudem wäre die Anlage aus den meisten Teilen des Siedlungsgebiets im Tal praktisch nicht einsehbar gewesen.

Nach Ablauf ihrer Lebensdauer wäre die Anlage gesetzlich vollständig zurückgebaut worden.

Der aktuelle Projektstand: Ein Marschhalt.

Trotz der weitreichenden Planungen und der klaren Zustimmung der Adelbodner Bevölkerung wurde das Projekt der alpinen Solaranlage Schwandfäl vorerst pausiert. Hauptgründe dafür sind das Fehlen einer finalen Einigung mit der Grundeigentümerin, der Alpschaft Schwandfäl, bezüglich der genauen Ausprägung der Anlage und der Zusammenarbeitsform. Zusätzlich wurde die wirtschaftliche Tragbarkeit durch die aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten als herausfordernd eingestuft. Der enge Zeitplan des "Solarexpress" für die Fördergelder (10% Einspeisung bis Ende 2025) war unter diesen Umständen nicht mehr realistisch.

Die Initianten, LWA und BKW, betonen jedoch, dass die Realisierung einer alpinen Solaranlage ein wichtiges Ziel für Adelbodens nachhaltige Energiezukunft bleibt. Sie wollen das Projekt wieder aufgreifen, sobald die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stimmen, wobei der genaue Standort für einen neuen Anlauf offenbleibt.

Geplante Bauphasen der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl (vor der Pausierung):

Start Machbarkeitsabklärung: November 2022.

Einwilligung Alpschaft Schwandfäl: 4. Oktober 2023.

Abstimmung Gemeindeversammlung Adelboden: 24. November 2023. Die Bevölkerung stimmte dem Projekt deutlich mit 339 Ja- zu 111 Nein-Stimmen zu. Die Gemeinde Adelboden war als Standortgemeinde zur Zustimmung verpflichtet, trug aber keine Risiken.

Eingabe Baugesuch: Geplant für Dezember 2023, falls die Gemeindeversammlung zugestimmt hätte. Dieses Gesuch wurde jedoch nicht eingereicht.

Definitiver Bauentscheid: Geplant für Frühling 2024.

Erste Vorbereitungsarbeiten: Geplant für das Sommerhalbjahr 2024.

Erstellung von mindestens 10% der Anlage (1. Etappe): Geplant für das Sommerhalbjahr 2025. Dies war notwendig, um die Fördergelder des Bundes in Höhe von bis zu 60% der Investitionskosten (ca. 35 Millionen Franken) zu erhalten, da bis Ende 2025 mindestens 10% der erwarteten Produktion ins Netz eingespeist werden müssen.

Fertigstellung der Anlage und der Netzverstärkung (2. Etappe): Geplant bis ca. 2028. Die Netzverstärkung war für die 2030er-Jahre vorgesehen, wenn die 16kV-Stromleitung zum Tschenten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätte.

Details zu Bau und Logistik:

Die Anlage sollte rund zehn Hektar gross werden, mit 800 Modultischen und über 25.000 Solarmodulen, was der Fläche von etwa vierzehn Fussballfeldern entspricht.

Materialanlieferung sollte grösstenteils über die vorhandene Alpstrasse zum Tschenten mittels Lastwagen erfolgen.

Um die Grasnarbe zu schonen, war der Einsatz einer temporären Material- und Verlegeseilbahn und/oder schonender Fahrzeuge mit Seilwinde für den Bauplatz geplant.

Das Projekt war darauf ausgelegt, mit möglichst wenigen Helikopterflügen auszukommen.

Eine neue Fahrpiste auf Schwandfäl wäre für den Bau und späteren Unterhalt erstellt worden.

Die Modultische sollten 2,5 Meter über dem Boden montiert werden, um die Bewegung von Wild- und Nutztieren zu ermöglichen.

Es war geplant, auf Betonfundamente zu verzichten und stattdessen überwiegend Schraubfundamente zu verwenden, ergänzt durch Felsanker oder Mikropfähle.

Die Solarmodule wären auf eine Neigung von 60°-70° optimiert worden, um den Winterstromertrag zu maximieren und die Alpwirtschaft weiterhin zu ermöglichen.

Nach Ablauf der Lebensdauer wäre die Anlage gesetzlich vollständig zurückgebaut worden.

Aktueller Status der Pausierung:

Das Projekt wurde vorerst pausiert, da zwischen den Initianten (LWA und BKW) und der Grundeigentümerin, der Alpschaft Schwandfäl, keine finale Einigung bezüglich der genauen Ausprägung der Anlage und der Zusammenarbeitsform erzielt werden konnte. Zusätzlich wurde die wirtschaftliche Tragbarkeit aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten als herausfordernd eingestuft. Der enge Zeitplan des "Solarexpress" (10% Einspeisung bis Ende 2025) war unter diesen Umständen nicht mehr realistisch. Die Initianten wollen das Projekt wieder aufgreifen, sobald die Rahmenbedingungen stimmen, wobei der genaue Standort für einen neuen Anlauf offenbleibt.

Integration in das lokale Energienetz.

Der geplante Netzanschluss: Eine zweistufige Strategie.

Die Initiantinnen des Projekts, das Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) und die BKW, hatten einen klaren Plan für die Anbindung der Solaranlage an das bestehende Stromnetz. Dieser Plan war in zwei Hauptphasen unterteilt:

Erste Etappe: Anschluss der Anfangsproduktion.

Um die Bedingungen des "Solarexpress"-Programms des Bundes zu erfüllen, das eine teilweise Stromeinspeisung bis Ende 2025 vorsah, war ein zügiger Anschluss des ersten Anlagenteils geplant. Der vorgesehene Anschlusspunkt an das öffentliche 16kV-Netz des LWA befand sich in der Trafostation der Tschenten Bergstation des Skilifts. Die Anschlussleitung von etwa 700 Metern sollte weitgehend in einem neuen Kabeltrasse im bereits vorhandenen Karrenweg vom Schwändfäl zum Tschenten verlegt werden. Dies ermöglichte den schnellen Start der Produktion von mindestens 10% der geplanten Leistung.

Zweite Etappe: Netzverstärkung für volle Kapazität.

Die bestehende 16kV-Stromleitung im öffentlichen Verteilnetz zum Tschenten, obwohl ausreichend für die anfängliche 10%-Einspeisung, würde in den 2030er-Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Daher war eine umfassende Netzverstärkung und der altersbedingte Ersatz dieser Leitung als zweite Etappe vorgesehen. Dafür wurden vom Verteilnetzbetreiber LWA zwei Optionen zur Linienführung in Betracht gezogen:

Die erste Möglichkeit wäre die Nutzung der bestehenden Linienführung entlang der Gruppenumlaufbahn bis zur Trafostation in der Talstation der Tschentenbahn gewesen.

Die zweite Option umfasste den Bau eines neuen Trasse, das vom Schwändfäl über Stiegelschwand bis zur Trafostation im Vorschwand verlaufen sollte. Die vollständige Fertigstellung der Anlage und der Netzverstärkung war bis ca. 2028 projektiert.

Die Herausforderung: Der fehlende "Netzexpress".

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für alpine Solarprojekte ist die nahtlose Anschlussfähigkeit an das Verteilnetz und dessen rechtzeitige Verstärkung. Hier zeigte sich jedoch eine Schwachstelle des "Solarexpress"-Programms des Bundes: Obwohl es beschleunigte Bewilligungsverfahren für die Solaranlagen selbst und die Anschlussleitung bis zum Netzanschlusspunkt vorsah, galten diese Beschleunigungen nicht unbedingt für die notwendigen Netzverstärkungen jenseits des direkten Anschlusspunkts.

Experten und Branchenvertreter, darunter die BKW, forderten daher dringend einen sogenannten "Netzexpress". Dieser sollte sicherstellen, dass auch Netzverstärkungen ab dem Anschlusspunkt schneller umgesetzt werden können, und zwar nicht nur für alpine Solaranlagen, sondern auch für Photovoltaikanlagen von Privaten und Unternehmen. Ohne einen solchen "Netzexpress" drohten viele Projekte daran zu scheitern, den erzeugten Strom überhaupt ins ländliche Stromnetz einspeisen zu können. Die BKW als grösster Verteilnetzbetreiberin der Schweiz ist für den Anschluss von Solaranlagen an ihr Netz und die erforderlichen Netzverstärkungen zuständig und baut ihr Netz laufend aus.

Investoren der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl

Ein komplexes Zusammenspiel aus lokalen Versorgern, regionalen Energiekonzernen, Grundeigentümern und der Politik prägt dieses Vorhaben.

Die Initianten: Lokal verankert, regional unterstützt.

Die treibenden Kräfte hinter dem Projekt waren zwei Hauptakteure, die eine enge Verbindung zur Region Adelboden pflegen:

Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA).

Die lokale Verankerung Als lokaler Energieversorger sieht sich das LWA in der Verantwortung, Adelboden in eine nachhaltigere und eigenständigere Energiezukunft zu führen. Für Adelboden ist die Stromerzeugung durch Wasserkraft hauptsächlich auf den Sommer ausgerichtet, obwohl fast zwei Drittel des Strombedarfs im Winter anfallen. Mit der geplanten alpinen Solaranlage auf Schwändfäl hätte Adelboden einen relevanten Teil des benötigten Winterstroms auf nachhaltige Weise selbst erzeugen können. Dies sollte die Abhängigkeit vom stark schwankenden Strommarkt verringern und zu stabileren Strompreisen in der Grundversorgung sowie lokaler Wertschöpfung führen. Das LWA sollte auch den lokalen Unterhalt und die Instandsetzung der Anlage übernehmen, um die Wertschöpfung im Ort zu maximieren.

BKW AG: Der erfahrene Partner aus dem Kanton Bern.

Die BKW AG, ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern, war der strategische Partner für das Projekt. Die BKW treibt den Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz und im Ausland aktiv voran, um das Energiesystem nachhaltig zu gestalten und Klimaziele zu erreichen, mit dem ambitionierten Ziel, bis 2040 Netto-Null-CO2-Emissionen bei der Stromlieferung zu erreichen. Sie unterstützte das Projekt Schwändfäl finanziell und mit viel Fachwissen, um Risiken abzusichern. Die BKW stellte das Projekt Schwändfäl als Teil ihrer Solaroffensive vor, die insgesamt sechs alpine Solarprojekte im Kanton Bern umfasste und rund 70 MW installierte Leistung erzielen sollte. Als grösste Verteilnetzbetreiberin der Schweiz ist die BKW auch für den Anschluss von Solaranlagen an ihr Netz und die dafür erforderlichen Netzverstärkungen zuständig und baut ihr Netz laufend aus.

Tschentenbahnen AG.

Der Nutzniesser vor Ort Die Tschentenbahnen AG war ebenfalls als Partner vorgesehen und Teil der Trägerschaft. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, den erzeugten Strom aus der alpinen Solaranlage zu Produktionskosten für den Eigenbedarf zu beziehen.

Weitere wichtige Beteiligte: Land, Politik und Finanzen.

Neben den Initianten spielten weitere Akteure eine entscheidende Rolle für das Projekt:

Alpschaft Schwandfäl: Die Grundeigentümerin Die Alpschaft Schwandfäl war die Grundeigentümerin, die die Fläche für die Solaranlage zur Verfügung stellte. Derzeit ist das Projekt pausiert, da keine finale Einigung bezüglich der genauen Ausprägung der Anlage und der Zusammenarbeitsform erzielt werden konnte und kein unterzeichneter Baurechtsvertrag vorliegt. Trotzdem war vorgesehen, dass die Alpschaft die Alp weiterhin bewirtschaften kann und von zusätzlichen Einkünften und einer besseren Erschliessung profitiert hätte.

Gemeinde Adelboden: Die bewilligende Instanz Obwohl die Gemeinde Adelboden am Projekt nicht direkt beteiligt ist und somit auch keine Risiken träg, war ihre Zustimmung gemäss Bundesvorgaben zwingend erforderlich. Die Adelbodner Bevölkerung stimmte dem Projekt an der Gemeindeversammlung vom 24. November 2023 mit einem deutlichen Ergebnis von 339 Ja- zu 111 Nein-Stimmen zu. Die Gemeinde Adelboden konnte zudem mit zusätzlichen Steuererträgen rechnen.

Der Bund: Der finanzielle Rückenwind Der Bund spielte eine entscheidende Rolle durch das 2022 verabschiedete "Bundesgesetz über dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Sicherstellung der Stromversorgung im Winter" (der "Solarexpress"). Dieses Gesetz sollte den schnellen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit hoher Winterproduktion fördern. Der Bund stellte in Aussicht, bis zu 60 Prozent der Investitionskosten (ca. 35 Millionen Franken) als Einmalvergütung zu übernehmen, sofern bis Ende 2025 mindestens 10 Prozent der geplanten Anlage Strom ins Netz einspeisen kann.

Herausforderungen und die aktuelle Pausierung.

Die anfängliche "Goldgräberstimmung" ist Ernüchterung gewichen. Das Projekt wurde vorerst pausiert, weil die Initianten und die Grundeigentümerin keine finale Einigung erzielen konnten und die wirtschaftliche Tragbarkeit unter den aktuellen Rahmenbedingungen und regulatorischen Unsicherheiten als herausfordernd eingestuft wurde. Insbesondere der enge Zeitplan des "Solarexpress" – die 10% Einspeisung bis Ende 2025 – wurde als nicht mehr realistisch erachtet. Zudem fordert die BKW einen "Netzexpress", um die Genehmigungsverfahren für notwendige Netzverstärkungen zu beschleunigen, da der aktuelle Solarexpress nur die Anlagen und die direkte Anschlussleitung beschleunigt.

Wer wären die Stromkunden der alpinen Solaranlage Adelboden Schwändfäl?

Das Projekt sollte nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch konkrete Vorteile für die lokale Gemeinschaft und Wirtschaft schaffen. Wer genau hätte also vom Strom aus den Adelbodner Bergen profitiert?

Die lokale Bevölkerung und der Tourismusort Adelboden.

Der Hauptnutzniesser der alpinen Solaranlage Schwändfäl wäre die Gemeinde Adelboden und ihre Bevölkerung gewesen. Ein zentrales Problem in Adelboden ist, dass knapp zwei Drittel des Strombedarfs im Winter anfallen, während die lokale Stromerzeugung, insbesondere durch Wasserkraft, hauptsächlich auf den Sommer ausgerichtet ist. Die alpine Solaranlage Schwändfäl sollte dieses Ungleichgewicht beheben, indem sie 40 bis über 45 Prozent des benötigten Winterstroms direkt auf Gemeindeboden produziert.

Dies hätte mehrere Vorteile für Adelboden gehabt:

Stabilere Strompreise: Das Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) hätte in Zukunft rund 40% weniger Strom am stark schwankenden Markt beziehen müssen. Dies sollte zu einer stabileren Preisgestaltung in der Grundversorgung für die Adelbodner Bürger führen.

Energetische Unabhängigkeit: Die lokale Produktion von Winterstrom hätte die Abhängigkeit Adelbodens von externen Stromimporten reduziert und die energetische Eigenständigkeit des Ortes erhöht.

Lokale Wertschöpfung: Das Projekt sollte neben stabileren und günstigeren Strompreisen auch zu lokaler Wertschöpfung führen, da das LWA den Unterhalt und die Instandsetzung der Anlage lokal wahrgenommen hätte.

Die Tschentenbahnen AG: Strom zum Eigenbedarf.

Als Teil der Trägerschaft und direkter Nachbar der geplanten Anlage sollte auch die Tschentenbahnen AG vom produzierten Strom profitieren. Die Bergbahngesellschaft hätte die Möglichkeit erhalten, den erzeugten Solarstrom zu Produktionskosten für den Eigenbedarf zu beziehen. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Betriebskosten und zur Förderung der Nachhaltigkeitsziele der Bahnen gewesen.

Regionale Grosskunden.

Neben der direkten Versorgung Adelbodens sah das Konzept vor, dass das LWA auch die Möglichkeit gehabt hätte, den regionalen Grosskunden lokal produzierten Strom am freien Markt als nachhaltige Lösung anzubieten. Dies hätte die Attraktivität Adelbodens als Standort für Unternehmen erhöht, die Wert auf eine nachhaltige und lokal bezogene Energieversorgung legen.

Die BKW AG als Verteilnetzbetreiberin.

Die BKW AG, als grösste Verteilnetzbetreiberin der Schweiz, ist für den Anschluss von Solaranlagen an ihr Netz und die erforderlichen Netzverstärkungen zuständig und baut ihr Netz laufend aus. Die Anlage in Adelboden wäre ein wichtiger Baustein ihrer Solaroffensive gewesen. Auch wenn die BKW ein Initiant und Partner war, so profitiert sie als Netzbetreiberin vom Zubau erneuerbarer Energien, die in ihr Netz eingespeist werden.

Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.