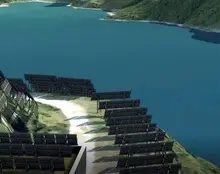

Alpine Solaranlage Grengiols Solar, 230'000 Solarmodule, 92 MWP, 150 GWh Strom, 43 % im Winter, 40’000 Haushalte.

9.4.2025

Das Projekt Grengiols Solar im Walliser Saflischtal ist ein wegweisendes Vorhaben, das sowohl technologische als auch ökologische Innovation vereint. Die alpine Solaranlage "Grengiols Solar" symbolisiert die Zukunft der erneuerbaren Energien in der Schweiz. In einer Region, die sich durch ihre beeindruckende Höhenlage von 2’000 bis 2’500 Metern auszeichnet, kombiniert das Projekt die Kraft der Sonne mit den Potenzialen der Wasserkraft. Es zielt darauf ab, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und das Energiesystem des Landes zu stärken, insbesondere in den kritischen Wintermonaten.

Die Anlage wird auf einer Fläche von mehreren Hektar gebaut und nutzt modernste Photovoltaik-Technologie. Die Solarmodule sind darauf ausgelegt, auch unter extremen Wetterbedingungen wie Schnee und Kälte effizient zu arbeiten. Mit einer jährlichen Stromerzeugung von etwa 150 Gigawattstunden wird das Projekt etwa 43 % seines Outputs im Winter liefern, einer Zeit, in der die Nachfrage nach Energie besonders hoch ist. Darüber hinaus wird das Projekt Synergien mit der bestehenden Wasserkraftinfrastruktur schaffen. Überschüssiger Sommerstrom kann gespeichert und in wertvollen Winterstrom umgewandelt werden, was eine zuverlässige Energieversorgung garantiert.

Das Baugesuch wurde am 15. April 2024 eingereicht, und die öffentliche Auflage ist bis zum 8. Juli 2024 abgeschlossen. Nach der Genehmigungsphase wird der Bau im Frühjahr 2025 beginnen. Die Errichtung der Anlage ist eine logistische Herausforderung, die präzise Planung und innovative Ansätze erfordert, um den Bau in alpinem Gelände effizient umzusetzen.

Die Anlage berücksichtigt die empfindliche alpine Umwelt und setzt auf nachhaltige Bau- und Betriebspraktiken. Es wird darauf geachtet, Flora und Fauna möglichst wenig zu beeinträchtigen. Das Projekt soll zeigen, dass technologische Fortschritte mit ökologischer Verantwortung Hand in Hand gehen können. Grengiols Solar ist nicht nur eine technische Errungenschaft, sondern auch ein Symbol für die Energiewende. Die Schweiz hat ehrgeizige Ziele in Bezug auf erneuerbare Energien, und dieses Projekt trägt entscheidend dazu bei, diese zu erreichen. Es stellt eine Blaupause für ähnliche Vorhaben dar und zeigt, wie ländliche und alpine Regionen zu Schlüsselakteuren in der Energieproduktion werden können.

Von der Vision zur Umsetzung.

Die geografische Lage des Projekts spielt eine zentrale Rolle. Durch die Höhenlage von 2’000 bis 2’500 Metern profitiert die Solaranlage von einem erhöhten solaren Energieertrag. Alpines Terrain bietet ideale Bedingungen, da Schnee und Kälte die Effizienz der Solarmodule steigern können, indem sie eine kühlere Betriebstemperatur ermöglichen und die Reflexion des Schnees das Sonnenlicht verstärkt. Mit rund 43 % der Energieproduktion im Winter trägt die Anlage entscheidend dazu bei, die saisonalen Schwankungen der Stromnachfrage auszugleichen.

Durch die Kombination mit Wasserkraft können überschüssige Energiemengen effizient gespeichert und genutzt werden, wodurch eine zuverlässige Versorgung gewährleistet wird. Dies unterstreicht den innovativen Charakter des Projekts und seine Fähigkeit, sowohl technische als auch ökologische Herausforderungen zu meistern.

Geografische und klimatische Bedingungen.

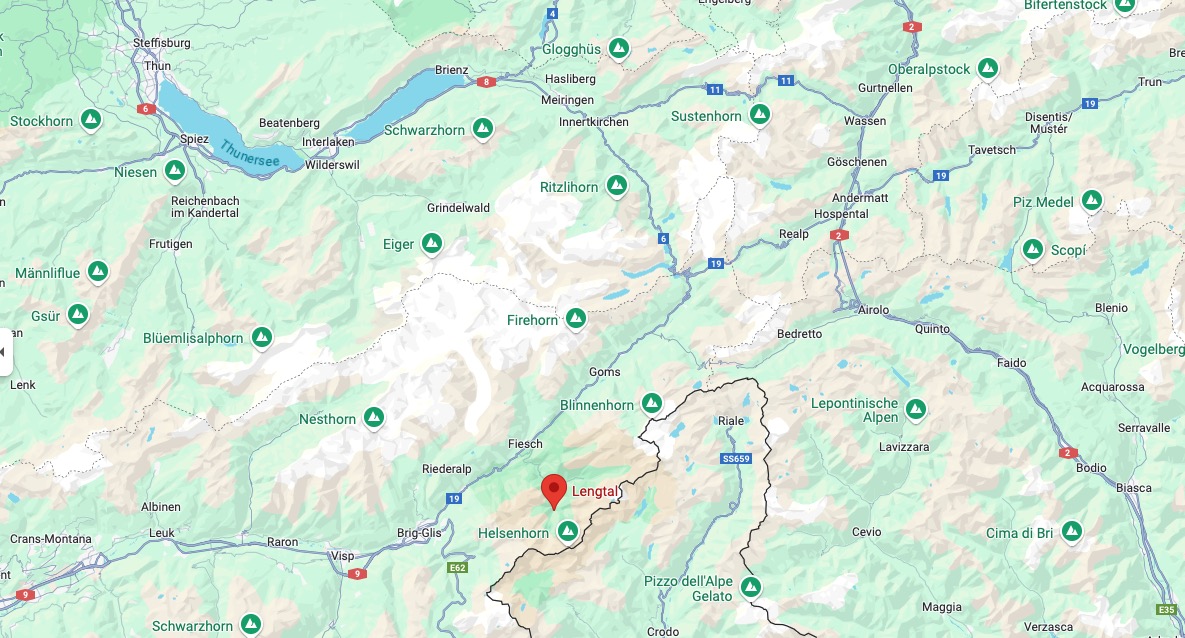

Die Solaranlage liegt im Lengtal, einem Seitental des Binntals, auf dem Gemeindegebiet von Grengiols im Wallis. Die Anlage befindet sich auf einer Höhe von 2’000 bis 2’500 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Höhe wurde gewählt, um die Sonnenenergieproduktion zu maximieren, insbesondere im Winter. Die Solaranlage erstreckt sich über eine Fläche von einem Quadratkilometer.

Klimatische Bedingungen.

Die Region erhält jährlich etwa 1500 Sonnenstunden. Dies ist deutlich mehr als im Unterland, wo die Sonne nur rund 1000 Stunden pro Jahr scheint. Die Temperaturen in der Region können stark schwanken, mit kalten Wintern und milden Sommern. Diese Temperaturschwankungen können zu Kondensationsproblemen führen, die durch spezielle Belüftungssysteme und Antikondensationsbeschichtungen gemildert werden.

Starke Schneefälle sind in dieser Höhe üblich, was zu Schneedruck und Schneekraterbildung führen kann. Die Solarmodule sind daher in einem optimalen Neigungswinkel installiert, um den Schnee abgleiten zu lassen, und es werden regelmässige Schneeräumungen durchgeführt. Die Region ist anfällig für starke Winde, die Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen können. Um diesen Bedingungen standzuhalten, sind die Solarmodule robust verankert und aerodynamisch gestaltet.

Herausforderungen und Lösungen.

Strenge Umweltauflagen erfordern besondere Massnahmen, um die Auswirkungen auf die lokale Flora und Fauna zu minimieren. Dies umfasst die sorgfältige Planung und Durchführung der Bauarbeiten sowie die Nutzung umweltfreundlicher Transportmethoden. Eine sorgfältige Wettervorhersage und Planung sind entscheidend, um Bauverzögerungen zu minimieren und die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Dies umfasst die Nutzung von Wetterdaten und die Anpassung der Baupläne an die aktuellen Bedingungen. Der Einsatz innovativer Technologien zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion ist entscheidend für den langfristigen Erfolg des Projekts. Dies umfasst sowohl technologische Verbesserungen bei den Solarmodulen als auch bei der Energieumwandlung und -speicherung.

Öffentlichkeitsbeteiligung und politische Debatte.

Im Dezember 2023 stimmten die Burgergemeinde und die Einwohnergemeinde Grengiols dem Projekt zu. Diese Zustimmung war ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der lokalen Bevölkerung zu gewinnen und die Akzeptanz zu erhöhen. Zwischen dem 7. Juni und dem 8. Juli 2024 lagen die Unterlagen zum Projekt öffentlich auf. Dies gab der Bevölkerung die Möglichkeit, sich über das Projekt zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Ein transparenter Prozess ist entscheidend, um die Akzeptanz zu fördern. Mehrere Umweltorganisationen, darunter Pro Natura, WWF, Mountain Wilderness und die Stiftung Landschaftsschutz, haben Einsprache gegen das Projekt erhoben. Sie kritisieren die Umweltverträglichkeitsprüfung als unzureichend und befürchten erhebliche Schäden an der natürlichen Landschaft. SP-Nationalrat Roger Nordmann äußerte sich kritisch über die Umweltverbände und bezeichnete deren Widerstand als "Guerilla-Verhinderungskrieg". Er betonte die Bedeutung des Projekts für die Versorgungssicherheit und die Reduktion der Auslandabhängigkeit. Die rechtlichen Anforderungen und Fristen (Solar Express) setzen dem Projekt enge Grenzen. Bis Ende 2025 müssen mindestens 10 Prozent des erzeugten Stroms ins Netz eingespeist werden, und bis Ende 2030 muss die gesamte Anlage in Betrieb genommen sein.

Einsatz nachhaltiger Baumethoden.

Eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung wurde durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Projekt alle umweltrechtlichen Vorschriften einhält. Diese Prüfung untersucht die Auswirkungen des Projekts auf die lokale Flora und Fauna sowie auf die Landschaft. Ein transparenter Genehmigungsprozess, einschließlich öffentlicher Auflagen und der Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, trägt dazu bei, die Akzeptanz und das Vertrauen in das Projekt zu stärken. Die Solarmodule werden mit Mikropfählen im Boden verankert, ohne Betonfundamente. Diese Verankerungstechnik minimiert die Auswirkungen auf die Landschaft und ermöglicht einen vollständigen Rückbau der Anlage nach Ablauf der Betriebszeit. Bei der Errichtung der Anlage werden nachhaltige Materialien verwendet, die langlebig und umweltfreundlich sind. Dies umfasst den Einsatz von recycelten Baustoffen und Materialien, die speziell für den Einsatz in alpinen Regionen entwickelt wurden. Die Bauweise erfolgt modular, was bedeutet, dass die Anlage aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt wird. Diese Bauweise reduziert die Bauzeit, minimiert den Materialabfall und ermöglicht eine bessere Qualitätssicherung.

Eine Umweltbaubegleitung und ein Umweltmonitoring sind vorgesehen, um die Einhaltung der Umweltauflagen während der Bauphase sicherzustellen. Dies umfasst regelmäßige Kontrollen und Berichte über die Umweltauswirkungen. Maßnahmen zum Schutz der lokalen Flora und Fauna sind ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Dies umfasst die Vermeidung von Bauarbeiten während der Brutzeiten und die Schaffung von Schutzgebieten für bedrohte Arten.

Die Solarmodule sind so konzipiert, dass sie eine maximale Energieausbeute gewährleisten. Dies umfasst den Einsatz von bifazialen Modulen, die sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite Sonnenlicht einfangen. Die Solaranlage nutzt Synergien mit dem geplanten Speicherkraftwerk Chummensee. Überschüssiger Sommerstrom kann genutzt werden, um Wasser in den See zu pumpen, das dann im Winter zur Stromproduktion verwendet wird. Dies erhöht die Effizienz und die Winterstromproduktion.

Langfristig soll die Solaranlage nicht nur zur Energieversorgung beitragen, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Betriebsstrategien. Obwohl das Projekt derzeit auf 160’000 Solarmodule reduziert wurde, besteht die Möglichkeit, die Anlage in Zukunft zu erweitern, sofern die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dies zulassen.

Sicherheitsmassnahmen und Umweltschutz während des Baus.

Um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten, werden strenge Sicherheitsprotokolle eingehalten. Dies umfasst die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung, regelmäßige Sicherheitsunterweisungen und die Überwachung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen in alpinen Regionen ist eine sorgfältige Wettervorhersage und Planung entscheidend. Bauarbeiten werden nur bei sicheren Wetterbedingungen durchgeführt, um das Risiko von Unfällen zu minimieren. Um den Einsatz von Helikoptern zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen, werden Transportseilbahnen genutzt. Diese ermöglichen den sicheren und effizienten Transport von Materialien und Ausrüstung zum Standort. Es werden umfassende Notfallpläne entwickelt, um auf unvorhergesehene Ereignisse wie Lawinen oder plötzliche Wetteränderungen reagieren zu können. Diese Pläne umfassen Evakuierungsrouten und Notfallausrüstung.

Eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung wurde durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Projekt alle umweltrechtlichen Vorschriften einhält. Diese Prüfung untersucht die Auswirkungen des Projekts auf die lokale Flora und Fauna sowie auf die Landschaft. Eine Umweltbaubegleitung und ein Umweltmonitoring sind vorgesehen, um die Einhaltung der Umweltauflagen während der Bauphase sicherzustellen. Dies umfasst regelmäßige Kontrollen und Berichte über die Umweltauswirkungen.

Standortwahl und Umweltverträglichkeit.

Mehrere Umweltorganisationen, darunter Pro Natura, WWF, Mountain Wilderness und die Stiftung Landschaftsschutz, haben Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Projekts auf das lokale Ökosystem geäussert. Sie kritisierten, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung unzureichend sei und das Projekt erhebliche Schäden an der natürlichen Landschaft verursachen könnte. Aufgrund dieser Bedenken wurde das Projekt von ursprünglich 910.000 auf 160.000 Solarmodule reduziert, was einer jährlichen Stromproduktion von 110 Gigawattstunden entspricht.

Genehmigungsprozess und Bau.

Im Dezember 2023 stimmten die Burgergemeinde und die Einwohnergemeinde Grengiols dem Projekt zu. Im Januar 2024 erhielten die Projektträger die Stellungnahmen der kantonalen Behörden, die als Grundlage für das Baugesuch dienten. Das Baugesuch wurde am 15. April 2024 bei der zuständigen Behörde eingereicht. Zwischen dem 7. Juni und dem 8. Juli 2024 lagen die Unterlagen zum Projekt öffentlich auf, um der Bevölkerung die Möglichkeit zur Einsicht und Stellungnahme zu geben.

Herausforderungen und Lösungen.

Um den Umweltbedenken Rechnung zu tragen, wurde das Projekt von 910’000 auf 160’000 Solarmodule reduziert. Diese Anpassung soll die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und gleichzeitig eine signifikante Stromproduktion ermöglichen. Die Solaranlage wird Synergien mit dem geplanten Speicherkraftwerk Chummensee nutzen. Überschüssiger Sommerstrom kann genutzt werden, um Wasser in den See zu pumpen, das dann im Winter zur Stromproduktion verwendet wird. Dies erhöht die Effizienz und die Winterstromproduktion. Der Bau der Anlage erfolgt in Etappen, wobei Transportseilbahnen genutzt werden, um den Einsatz von Helikoptern zu minimieren. Dies reduziert die Umweltauswirkungen während der Bauphase.

Wirtschaftliche Aspekte.

Die anfänglichen Investitionskosten für die Solaranlage sind beträchtlich. Diese umfassen die Kosten für die Solarmodule, die Infrastruktur zur Installation auf alpinem Gelände und die notwendigen Genehmigungen. Die geschätzten Gestehungskosten nach Förderung liegen bei 8 bis 11 Rappen pro Kilowattstunde. Die Betriebskosten umfassen die Wartung der Solarmodule, die Überwachung der Anlage und die Verwaltungskosten. Aufgrund der alpinen Lage sind die Wartungskosten höher als bei Anlagen in tiefer gelegenen Gebieten.

Die Solaranlage soll jährlich rund 110 Gigawattstunden Strom produzieren, davon 46 Gigawattstunden im Winter. Dies entspricht dem Strombedarf von etwa 37’000 Haushalten. Die Anlage trägt zur Versorgungssicherheit der Schweiz bei, indem sie die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen reduziert. Dies ist besonders wichtig in Zeiten von Energieknappheit und steigenden Energiepreisen. Das Projekt profitiert von staatlichen Förderungen und Subventionen, die darauf abzielen, die Kosten zu senken und die Rentabilität zu erhöhen. Diese Unterstützung ist entscheidend, um die hohen Anfangsinvestitionen zu kompensieren.

Strenge Umweltauflagen und die Notwendigkeit, die Auswirkungen auf die lokale Flora und Fauna zu minimieren, haben zu einer Reduzierung der ursprünglich geplanten Anzahl von Solarmodulen geführt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Trotz der Zustimmung der lokalen Bevölkerung gibt es weiterhin Widerstand von Umweltverbänden und anderen Interessengruppen. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist entscheidend für den langfristigen Erfolg des Projekts. Die rechtlichen Anforderungen und Fristen setzen dem Projekt enge Grenzen. Bis Ende 2025 müssen mindestens 10 Prozent des erzeugten Stroms ins Netz eingespeist werden, und bis Ende 2030 muss die gesamte Anlage in Betrieb genommen sein.

Zugänglichkeit des Standorts der alpinen Solaranlage Grengiols.

Die Solaranlage befindet sich im Lengtal auf dem Gemeindegebiet von Grengiols im Wallis. Der Zugang zum Standort erfolgt über die Simplonpassstrasse und weiter über lokale Strassen und Wege. Aufgrund der alpinen Lage sind die Strassen oft schmal und kurvenreich, was den Transport von Materialien und Ausrüstung erschwert. Um den Einsatz von Helikoptern zu minimieren und die Umweltauswirkungen zu reduzieren, werden Transportseilbahnen genutzt. Durch die Nutzung von Transportseilbahnen können die Umweltauswirkungen während der Bauphase reduziert und der Zugang zum Standort verbessert werden. Dies ist besonders wichtig, um die empfindliche alpine Umgebung zu schützen. Diese Seilbahnen ermöglichen den sicheren und effizienten Transport von Solarmodulen und anderen Materialien zum Standort. Die Netzanbindung des Sonnenstroms erfolgt unterirdisch. Dies reduziert die visuellen und ökologischen Auswirkungen und gewährleistet eine zuverlässige Stromübertragung ins Tal nach Heiligkreuz.

Berücksichtigung des Umweltschutzes.

Der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im ersten Quartal 2024 fertiggestellt. Er enthält detaillierte Informationen über die potenziellen Umweltauswirkungen und die geplanten Massnahmen zur Minimierung dieser Auswirkungen. Untersuchungen haben im Gebiet geschützte und bedrohte Pflanzenarten nachgewiesen, darunter die Goldprimel (Androsace vitaliana). Massnahmen zum Schutz dieser Pflanzenarten sind ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Im Perimeter der Anlage leben typische alpine Brutvögel wie das Alpenschneehuhn, das Birkhuhn und das Steinhuhn. Der Steinadler brütet in der weiteren Umgebung. Massnahmen zum Schutz dieser Vogelarten sind ebenfalls vorgesehen. Die Solarmodule werden mit Mikropfählen im Boden verankert, ohne Betonfundamente. Dies minimiert die Auswirkungen auf die Landschaft und ermöglicht einen vollständigen Rückbau der Anlage nach Ablauf der Betriebszeit. Die Anlage befindet sich im Landschaftspark Binntal. Die Trägerschaft von Grengiols-Solar arbeitet eng mit dem Landschaftspark zusammen, um die Integration der Anlage in die bestehende Landschaft zu gewährleisten.

Eine Umweltbaubegleitung und ein Umweltmonitoring sind vorgesehen, um die Einhaltung der Umweltauflagen während der Bauphase sicherzustellen. Dies umfasst regelmässige Kontrollen und Berichte über die Umweltauswirkungen.

Integration in das lokale Energienetz.

Die Netzanbindung der Solaranlage erfolgt unterirdisch, um die visuellen und ökologischen Auswirkungen zu minimieren. Der erzeugte Strom wird über unterirdische Kabel ins Tal nach Heiligkreuz geleitet, wo er in das lokale Energienetz eingespeist wird. Die notwendige Infrastruktur umfasst Transformatoren, Umspannwerke und Schaltanlagen, die den erzeugten Strom auf die erforderliche Spannungsebene bringen und in das lokale Netz einspeisen. Diese Infrastruktur muss robust und zuverlässig sein, um den Anforderungen der alpinen Umgebung gerecht zu werden. Die Integration einer grossen Solaranlage in ein bestehendes Energienetz erfordert eine sorgfältige Abstimmung und Koordination mit den lokalen Energieversorgern. Dies umfasst die Anpassung der Netzkapazitäten und die Sicherstellung der Netzstabilität.

Technische Lösungen.

Die Solarmodule sind robust verankert, um den extremen Windbedingungen und dem Schneedruck standzuhalten. Diese Verankerungstechnik bietet eine hohe Stabilität und Flexibilität, um den extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Die Solarmodule und ihre Halterungen sind aerodynamisch gestaltet, um den Windwiderstand zu minimieren. Dies reduziert die Belastung durch Wind und verhindert Schäden an den Modulen. An strategischen Stellen der Anlage werden Windschutzwände installiert, um die Auswirkungen von starken Windböen zu reduzieren. Diese Wände bieten zusätzlichen Schutz und erhöhen die Stabilität der Anlage. Die Solarmodule sind mit speziellen Belüftungssystemen ausgestattet, die eine ausreichende Luftzirkulation gewährleisten. Diese Systeme helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Die Oberflächen der Solarmodule sind mit speziellen Antikondensationsbeschichtungen versehen, die die Bildung von Kondenswasser verhindern. Diese Beschichtungen tragen dazu bei, die Effizienz der Module zu erhalten und Schäden zu vermeiden. Die Solarmodule und ihre Halterungen sind aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, die speziell für den Einsatz in alpinen Regionen entwickelt wurden. Diese Materialien bieten einen hohen Schutz gegen Korrosion und verlängern die Lebensdauer der Anlage.

Eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung der klimatischen Bedingungen und der Leistung der Solarmodule ist entscheidend. Dies umfasst die Überwachung der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, des Schneedrucks und der Korrosionsentwicklung. Regelmässige Inspektionen der Anlage sind notwendig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies umfasst visuelle Inspektionen sowie technische Überprüfungen der Module und Halterungen.

Die Entwicklung und Umsetzung von Wartungsstrategien, die speziell auf die alpinen Bedingungen abgestimmt sind, ist entscheidend. Dies umfasst die Reinigung der Module, die Überprüfung der Belüftungssysteme und die Anwendung von Schutzbeschichtungen.

Optimierung der Energieproduktion bei geringerer Sonneneinstrahlung.

Die Solarmodule sind optimal ausgerichtet und in einem Neigungswinkel installiert, der die maximale Sonneneinstrahlung einfängt. Dies ist besonders wichtig in den Wintermonaten, wenn die Sonne tiefer steht. Bifaziale Solarmodule können sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite Sonnenlicht einfangen. Dies erhöht die Energieproduktion, da das reflektierte Licht vom Schnee auf die Rückseite der Module trifft und genutzt wird. Die Solarmodule sind mit speziellen Antireflexbeschichtungen versehen, die die Lichtabsorption erhöhen und die Reflexion minimieren.

Synergien mit Wasserkraft.

Die Solaranlage nutzt Synergien mit dem geplanten Speicherkraftwerk Chummensee. Überschüssiger Sommerstrom kann genutzt werden, um Wasser in den See zu pumpen, das dann im Winter zur Stromproduktion verwendet wird. Dies erhöht die Effizienz und die Winterstromproduktion.

Wann wird die Anlage gebaut?

Bauzeitplan der alpinen Solaranlage Grengiols:

- Vorprüfung und Zustimmung: Dezember 2023: Zustimmung der Burgergemeinde und der Einwohnergemeinde Grengiols.

- Stellungnahmen der Behörden: Januar 2024: Erhalt der Stellungnahmen der kantonalen Behörden.

- Einreichung des Baugesuchs: 15. April 2024: Einreichung des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde.

- Öffentliche Auflage: 7. Juni bis 8. Juli 2024: Öffentliche Auflage der Projektunterlagen.

- Baubeginn: Frühjahr 2025: Geplanter Beginn der Bauarbeiten.

- Bauphase 1: 2025 bis 2026: Errichtung der ersten Solarmodule und Infrastruktur.

- Bauphase 2: 2026 bis 2027: Erweiterung der Anlage und Installation weiterer Solarmodule.

- Inbetriebnahme der ersten Module: Ende 2026: Inbetriebnahme der ersten Solarmodule und Einspeisung des erzeugten Stroms ins Netz.

- Abschluss der Bauarbeiten: Ende 2027: Voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten und vollständige Inbetriebnahme der Anlage.

- Langfristige Überwachung und Wartung: Ab 2028: Kontinuierliche Überwachung und Wartung der Anlage zur Sicherstellung der Effizienz und Nachhaltigkeit.

Vorteile der alpinen Solaranlage Grengiols.

Die Solaranlage ist besonders effizient in den Wintermonaten, da sie von der Reflexion des Sonnenlichts auf der Schneeoberfläche und den klaren Wetterbedingungen profitiert. Die Anlage nutzt Synergien mit dem geplanten Speicherkraftwerk Chummensee. Überschüssiger Sommerstrom kann genutzt werden, um Wasser in den See zu pumpen, das dann im Winter zur Stromproduktion verwendet wird. Dies erhöht die Effizienz und die Winterstromproduktion.

Durch die Produktion von erneuerbarem Strom trägt die Solaranlage zur Versorgungssicherheit der Schweiz bei und reduziert die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen. Dies ist besonders wichtig in Zeiten von Energieknappheit und steigenden Energiepreisen. Mehrere Energieunternehmen, darunter die Industriellen Werke Basel (IWB), die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), Energie Brig-Aletsch-Goms (ENBAG), Forces Motrices Valaisannes (FMV) und Groupe E, sind am Projekt beteiligt und werden den erzeugten Strom in ihre Netze einspeisen können.

Technische Daten.

- Standort: Lengtal, Gemeinde Grengiols, Wallis

- Höhe: 2000 bis 2500 Meter

- Fläche: 1 Quadratkilometer

- Anzahl der Solarmodule: 230.000 Module

- 92 MW-Peak

- Jährliche Energieproduktion: 150 Gigawattstunden

- Winterproduktion: 43%

- Strom für 40'000 Haushalte

- Verankerung: Mikropfähle ohne Betonfundamente

- Netzanbindung: Unterirdische Stromableitung nach Heiligkreuz

- Synergien: Integration mit dem Speicherkraftwerk Chummensee

- Umweltbaubegleitung: Regelmässige Kontrollen und Berichte

Wer sind die Investoren?

Die alpine Solaranlage Grengiols wird von einer Gruppe von Investoren und Partnern getragen, die sowohl aus dem Wallis als auch aus der gesamten Schweiz stammen.

- Industrielle Werke Basel (IWB): Ein bedeutendes Energieunternehmen, das sich auf die Produktion und Verteilung von Strom, Wärme und Kälte spezialisiert hat.

- Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ): Einer der grössten Energieversorger in der Schweiz, der Strom für über eine Million Menschen liefert.

- Energie Brig-Aletsch-Goms (ENBAG): Ein regionales Energieunternehmen im Wallis, das sich auf die Versorgung der Region mit Strom und Wärme konzentriert.

- Forces Motrices Valaisannes (FMV): Ein Unternehmen, das sich auf die Produktion und Verteilung von Strom im Wallis spezialisiert hat.

- Groupe E: Ein Energieversorger, der in mehreren Kantonen der Schweiz tätig ist und sich auf die Produktion und Verteilung von Strom, Wärme und Gas konzentriert.

Diese Investoren arbeiten zusammen, um das Projekt zu finanzieren und umzusetzen, wobei sie die Synergien zwischen Solar- und Wasserkraft nutzen, um eine effiziente und nachhaltige Energieproduktion zu gewährleisten.

Anwendungen der alpinen Solaranlage Grengiols.

Winterstromproduktion.

Die Solaranlage ist besonders effizient in den Wintermonaten, da sie von der Reflexion des Sonnenlichts auf der Schneeoberfläche und den klaren Wetterbedingungen profitiert. Dies ist entscheidend, da die Schweiz während der Wintermonate oft auf Stromimporte angewiesen ist.

Synergien mit Wasserkraft.

Die Anlage nutzt Synergien mit dem geplanten Speicherkraftwerk Chummensee. Überschüssiger Sommerstrom kann genutzt werden, um Wasser in den See zu pumpen, das dann im Winter zur Stromproduktion verwendet wird. Dies erhöht die Effizienz und die Winterstromproduktion.

Reduzierung der Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen.

Durch die Produktion von erneuerbarem Strom trägt die Solaranlage zur Versorgungssicherheit der Schweiz bei. Dies ist besonders wichtig in Zeiten von Energieknappheit und steigenden Energiepreisen.

Strom für Haushalte und Unternehmen.

Die Solaranlage soll Strom für etwa 37'000 Haushalte liefern.

Wer sind die Stromkunden?

Energieunternehmen.

- Industriellen Werke Basel (IWB)

- Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

- Energie Brig-Aletsch-Goms (ENBAG)

- Forces Motrices Valaisannes (FMV)

- Groupe E2

Diese Unternehmen werden den erzeugten Strom in ihre Netze einspeisen und an ihre Kunden weiterverteilen.

Haushalte.

Die Solaranlage soll einen erheblichen Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs in der Region und darüber hinaus leisten.

Übersicht alpine Solaranlagen Schweiz.

Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine

Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem

Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.

Grengiols Solar.