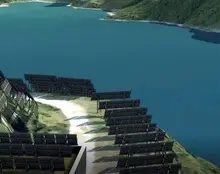

Alpine Solaranlage Prafleuri, 43’000 Solarmodule, 18 MWp Leistung, 25 GWh Jahresproduktion, 45% im Winter.

18.7.2025

Was war die Idee der alpinen Solaranlage Prafleuri?

Um das geschätzte Stromdefizit von 5 Terawattstunden (TWh) im Winter zu kompensieren, setzt die Schweiz vermehrt auf alpine Solaranlagen. Das Projekt Prafleuri ein gutes Beispiel für das Wallis. Die Idee des alpinen Solarkraftwerks Prafleuri ist es, die einheimische Stromproduktion zu erhöhen und einen bedeutenden Beitrag zur Winterstromversorgung der Schweiz zu leisten. Das Projekt soll im ehemaligen Steinbruch Combe de Prafleuri auf 2.800 Metern Höhe entstehen. Dieser Ort wurde bewusst gewählt, da er sich aufgrund seiner Südorientierung und der bereits vorhandenen Infrastruktur ideal für eine alpine Photovoltaikanlage eignet. Die Combe de Prafleuri ist keine unberührte Naturlandschaft mehr: Zwischen 1951 und 1961 wurde sie als Steinbruch für den Bau der Grande Dixence-Staumauer genutzt, wobei Millionen Kubikmeter Gestein und Kies entnommen wurden. Das relativ flache Gelände von etwa 320‘000 bis 350‘000 Quadratmetern ist somit bereits stark durch Menschenhand verändert. Dies minimiert die Auswirkungen auf die Landschaft, da die meisten benötigten Infrastrukturen – abgesehen von den Solarpaneelen selbst – bereits existieren.

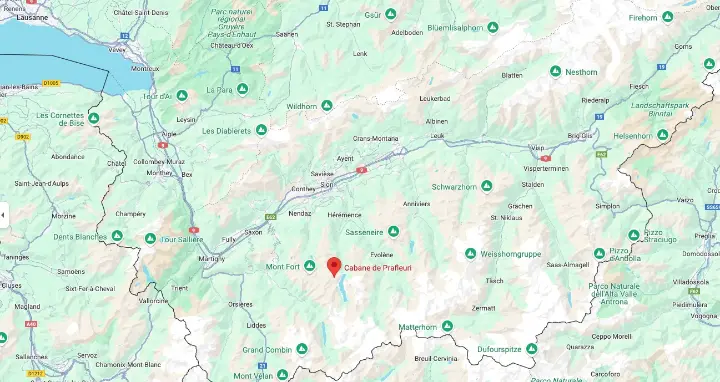

Standort Combe de Prafleuri: zwischen Cabane de Plafeuri (SAC) und der Staumauer Grande Dixence.

Zu den weiteren Pluspunkten des Standorts zählen:

- Vorhandene Strassenanbindung aus der Zeit des Steinbruchbetriebs.

- Eine bestehende Mittelspannungsleitung führt zur Staumauer und versorgt eine Pumpstation. Diese Anlagen können für den Abtransport der erzeugten Energie genutzt und bei Bedarf erneuert werden.

- Die Nähe zur Staumauer Grande Dixence ermöglicht zudem, den produzierten Strom direkt einzuspeichern.

- Alpine Solaranlagen sind besonders leistungsfähig und tragen wesentlich zur Deckung des Winterstrombedarfs bei. Dies liegt an mehreren Faktoren, die in den Quellen hervorgehoben werden:

- Intensivere Sonneneinstrahlung in grosser Höhe.

- Geringere Wolkendecke und Nebel im Hochgebirge im Vergleich zum Schweizer Mittelland.

- Die Reflexion des Sonnenlichts durch den Schnee erhöht den Ertrag erheblich.

- Niedrige Temperaturen führen zu besseren Betriebsbedingungen und erhöhen den Wirkungsgrad der Solarpaneele.

Dank dieser Faktoren können Solaranlagen im Hochgebirge fast doppelt so viel Energie erzeugen wie vergleichbare Anlagen im Schweizer Mittelland, und der Anteil des im Winter produzierten Stroms ist deutlich höher, oft bei etwa 45 bis 50 Prozent. Die Anlage in Prafleuri wird zudem mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet sein, die von beiden Seiten Energie erzeugen können und im Hochgebirge besonders effizient sind, da sie sowohl das direkte Sonnenlicht als auch das vom Schnee reflektierte Licht einfangen.

Klimatische Bedingungen am Combe de Prafleuri.

Was sind die spezifischen klimatischen Bedingungen, die diesen alpinen Standort so ideal für die Solarstromproduktion machen? Der strategische Standort: 2.800 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Ort, südlich der Pointe d'Allèves im Val d'Hérens, wurde aufgrund seiner optimalen Südorientierung und geringen Verschattung bewusst ausgewählt. Das Gelände ist bereits durch den Bau der Grande Dixence-Staumauer zwischen 1951 und 1961 stark durch Menschenhand verändert worden, da dort Material für den Damm gewonnen wurde.

Alpine Standorte bieten im Vergleich zum Mittelland eine Reihe von klimatischen Vorteilen, die die Effizienz von Solaranlagen erheblich steigern:

- Intensivere Sonneneinstrahlung: In grosser Höhe ist die Sonneneinstrahlung deutlich intensiver. Dies liegt daran, dass weniger Atmosphäre das Sonnenlicht absorbiert oder streut.

- Geringere Wolkendecke und Nebel: Im Hochgebirge gibt es in der Regel eine relativ geringe Wolkendecke und wenig anhaltenden Hochnebel. Dies führt dazu, dass die Solarmodule über das Jahr hinweg einer längeren und direkteren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

- Reflexion durch Schnee (Albedo-Effekt): Ein entscheidender Faktor, insbesondere im Winter, ist die Reflexion des Sonnenlichts durch den Schnee. Der Schnee wirkt wie ein natürlicher Reflektor, der zusätzliches Licht auf die Module wirft und so den Ertrag erheblich steigert.

- Niedrige Temperaturen: Die niedrigen Umgebungstemperaturen in grosser Höhe sind ebenfalls vorteilhaft, da sie zu besseren Betriebsbedingungen und einem höheren Wirkungsgrad der Solarpaneele führen. Solarmodule arbeiten bei kühleren Temperaturen effizienter.

Um diese Vorteile optimal zu nutzen, wird die Anlage in Prafleuri mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet. Diese Module können von beiden Seiten Energie erzeugen – sie fangen sowohl das direkte Sonnenlicht als auch das vom Schnee reflektierte Licht ein. Eine Testanlage in Grengiols hat gezeigt, dass bifaziale Module im Winter einen Mehrertrag von etwa 25 Prozent gegenüber monofazialen Modulen liefern.

Dank dieser idealen klimatischen Bedingungen können Solaranlagen im Hochgebirge fast doppelt so viel Energie erzeugen wie vergleichbare Anlagen im Schweizer Mittelland. Der Fokus liegt hierbei klar auf der Winterstromproduktion, da die Schweiz in dieser Jahreszeit ein geschätztes Defizit aufweist und Strom importieren muss. Für das Projekt Prafleuri rechnet Alpiq mit einem Winterstromanteil von rund 45 Prozent der Gesamtproduktion. Studien belegen, dass alpine Photovoltaik-Kraftwerke im Winterhalbjahr rund 3,5- bis 4-mal mehr Strom pro Fläche produzieren können als vergleichbar grosse Freiflächenanlagen im Mittelland.

Um die meteorologischen Parameter am Standort genau zu erfassen und detaillierte Erkenntnisse zum Potenzial der Solarstromproduktion zu gewinnen, wurden bereits erste Abklärungen und Messungen Ende November und Anfang Dezember durchgeführt. Es ist geplant, eine Mess- und Testanlage zu bauen, die unter anderem Produktion, Leistung, Wetterdaten, Schneehöhe, Wind und Sonneneinstrahlung erfassen wird. Diese Daten sind die Grundlage für die Ausarbeitung des Baugesuchs. Eine Testanlage bei Prafleuri auf rund 2900 Metern über Meer hat zudem bereits zwei Winter ohne Schäden überstanden und zeigt eine deutliche Steigerung der Winterproduktion durch bifaziale Module.

Öffentlichkeitsbeteiligung, politische Debatten und gesellschaftliche Akzeptanz.

Die Realisierung alpiner Solaranlagen wie Prafleuri ist eng verknüpft mit der Akzeptanz auf lokaler und kantonaler Ebene sowie den politischen Rahmenbedingungen. Das Projekt Prafleuri hat hierbei einen bemerkenswerten Weg beschritten.

Politische Weichenstellung und lokale Abstimmung:

Die Schweiz hat durch das Bundesgesetz "Dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter" (Art. 71a Energiegesetz) den Bau von Freiflächenanlagen in den Alpen grundsätzlich ermöglicht und erleichtert. Ergänzend dazu hat das Walliser Parlament ein Dekret verabschiedet, um das Bewilligungsverfahren für alpine Photovoltaikanlagen zu beschleunigen und auf eine Dauer von höchstens 150 Tagen zu reduzieren.

Ein entscheidender Schritt für die Akzeptanz des Prafleuri-Projekts war die Urversammlung der Walliser Gemeinde Hérémence am 21. Juni 2023. Dabei stimmten alle anwesenden 77 Bürger einstimmig (100% Ja-Stimmen) dem alpinen Solarprojekt Prafleuri sowie einer Vereinbarung mit der Grande Dixence SA zur Flächenbereitstellung zu. Diese einstimmige Genehmigung zeugt von einer sehr starken lokalen Akzeptanz und ist ein Zeichen für den Erfolg eines Projekts, das von lokalen Akteuren mitgeplant wird.

Die hohe Akzeptanz in Hérémence ist auf mehrere spezifische Merkmale des Standorts zurückzuführen:

Vorgeschädigte

Fläche:

Die Anlage entsteht im ehemaligen Steinbruch Combe de Prafleuri, der bereits zwischen 1951 und 1961 intensiv für den Bau der Grande Dixence-Staumauer genutzt und dabei stark durch Menschenhand verändert wurde. Millionen Kubikmeter Kies wurden hier entnommen. Dies minimiert die Auswirkungen auf unberührte Naturlandschaften und macht das Projekt als "Umnutzung einer Industriebrache" verträglicher. Der Gemeindepräsident von Hérémence, Grégory Logean, betont, dass das Projekt minimale Auswirkungen auf die Landschaft hat, da die meiste Infrastruktur bereits existiert.

Geringe Sichtbarkeit:

Der Standort ist vom Tal aus nicht einsehbar. Dies trägt zur Wahrung des Landschaftsbildes bei und reduziert optische Konflikte.

Bestehende Infrastruktur:

Am Standort gibt es bereits eine Strassenanbindung und eine Mittelspannungsleitung, die zur Staumauer führt und für den Abtransport der erzeugten Energie genutzt werden kann. Die Nähe zur Staumauer Grande Dixence ermöglicht zudem die direkte Einspeicherung des produzierten Stroms. Diese vorhandene Infrastruktur ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg alpiner Solaranlagen.

Lokale Beteiligung und Vorteile:

Die Gemeinde Hérémence ist aktiv an dem Projekt beteiligt und teilt sich die Finanzierung mit Grande Dixence SA. Die Gemeinde erhält eine 20%ige Beteiligung am Kapital der Projektgesellschaft im Gegenzug für die Bereitstellung des Landes, ohne anfängliche direkte Investitionen leisten zu müssen. Dies stellt einen finanziellen Mehrwert für die lokale Bevölkerung dar.

Transparenz und Messungen:

Um das Potenzial des Standorts genau zu ermitteln, wurden bereits Ende November erste Abklärungen und Anfang Dezember erste Messungen durchgeführt. Der Bau einer Mess- und Testanlage ist geplant, um detaillierte Erkenntnisse zu meteorologischen Parametern und zur Solarstromproduktion zu gewinnen. Eine Testanlage bei Prafleuri auf rund 2900 Metern über Meer hat bereits zwei Winter ohne Schäden überstanden und zeigt eine deutliche Steigerung der Winterproduktion dank bifazialer Panels. Die Ergebnisse dieser Messungen sollen die Grundlage für das Baugesuch bilden.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für den Sommer 2023 vorgesehen. Die Projektträger setzen sich dafür ein, Umweltbelastungen und Eingriffe in die Landschaft minimal zu halten und das Projekt bestmöglich in das Gebiet zu integrieren.

Übergeordnete Debatten und Ausblick:

Der Besuch von Bundesrat Albert Rösti am 5. September 2024 in Hérémence diente dazu, sich über das alpine Solarparkprojekt Prafleuri zu informieren und sich mit Behörden und der Bevölkerung auszutauschen. Dies unterstreicht die nationale Bedeutung und die Notwendigkeit des Dialogs zwischen Politik, Industrie und lokalen Gemeinschaften. Während einige Projekte in anderen Regionen auf Widerstand stossen, insbesondere wenn sie in gänzlich unberührter Landschaft geplant oder von auswärtigen Energiekonzernen ohne Rücksicht auf lokale Befindlichkeiten vorangetrieben werden, zeigt Prafleuri, dass ein frühzeitiger Einbezug der Bevölkerung und die Wahl bereits veränderter Standorte entscheidend für den Erfolg sind. Das Projekt Prafleuri ist ein Beispiel dafür, wie die einzigartigen klimatischen Vorteile des Hochgebirges – intensivere Sonneneinstrahlung, geringere Wolkendecke, Reflexion durch Schnee und niedrige Temperaturen – in Kombination mit einer gut integrierten Projektplanung und starker lokaler Unterstützung dazu beitragen können, die Winterstromproduktion der Schweiz nachhaltig zu stärken.

Herausforderungen bei der Planung.

Es gibt zentrale Herausforderungen, die bei der Planung der alpinen Solaranlage Prafleuri bewältigt werden müssen.

Druck durch den engen Zeitplan und das Genehmigungsverfahren:

Das Projekt stand unter erheblichem Zeitdruck, da ein Grossteil der Anlage bis Ende 2025 in Betrieb genommen hätte werden soll. Dies ist entscheidend, um die staatlichen Subventionen von bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten zu erhalten, wofür bis Ende 2025 mindestens 10 Prozent der geplanten Leistung am Netz sein müssen. Allerdings ist dies mit der Verlängerung des Solarexpresses nun entschärft worden.

Komplexe Standortevaluation und technische Spezifikationen:

Die Auswahl und Bewertung des Standorts ist mit einer Vielzahl von Kriterien und Einschränkungen verbunden, die in den Vorstudien berücksichtigt werden mussten. Dazu gehören neben der optimalen Südorientierung, ausreichender Fläche und Höhenlage auch geologische Gefahren, Lawinenrisiken, potenzielle geschützte Zonen, sowie die Integration in die Landschaft und die Kompatibilität mit anderen Nutzungen wie Wandern oder Skifahren. Obwohl Prafleuri diese Kriterien erfüllt hat, ist ihre Berücksichtigung ein aufwendiger Planungsprozess.

Die präzise Ermittlung der meteorologischen Parameter und des Solarstrompotenzials am Standort ist eine weitere Herausforderung. Zu diesem Zweck ist der Bau einer Mess- und Testanlage geplant, um detaillierte Erkenntnisse zur Produktion, Leistung, Wetterdaten, Schneehöhe, Wind und Sonneneinstrahlung zu gewinnen. Dies ist notwendig, um das Baugesuch fundiert ausarbeiten zu können. Eine Testanlage bei Prafleuri auf 2900 Metern Höhe hat bereits zwei Winter ohne Schäden überstanden.

Die Wahl und Integration bifazialer Solarmodule, die von beiden Seiten Energie erzeugen, ist technisch anspruchsvoll, aber notwendig, um den Mehrertrag durch die Schneereflexion optimal zu nutzen. Die Module sollen auf Solartischen aus lokalem Holz montiert werden, was die Planung der Struktur und lokalen Fertigung umfasst.

Standort Combe de Prafleuri: am Steinbock-Höhenweg, zwischen Cabane de Plafeuri (SAC) und der Staumauer Grande Dixence.

Umweltverträglichkeit und Landschaftsintegration:

Obwohl der Standort Prafleuri ein ehemaliger Steinbruch ist und somit bereits stark durch menschliche Aktivitäten verändert wurde, ist es eine zentrale Aufgabe der Planung, die Umweltbelastung und Eingriffe in die Landschaft minimal zu halten und das Projekt bestmöglich in das Gebiet zu integrieren.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) war für Sommer 2023 vorgesehen. Das Ergebnis dieser Prüfung und die sich daraus ergebenden Auflagen sind wesentliche Planungselemente. Die Langzeitplanung umfasst auch die Rückbauverpflichtung und die Wiederherstellung des Standorts nach 30 Jahren Betriebszeit. Dafür wird ein Fonds für den Rückbau in Höhe von geschätzten 10 Millionen CHF (Wert 2023) gebildet, der die Kosten für den Abbau der Anlagen und die Wiederherstellung des Geländes decken soll.

Finanzielle Planung und Skalierung der Investitionen:

Die geschätzten Investitionskosten für das Projekt Prafleuri liegen zwischen 65 Millionen CHF (für 18 MWp) und bis zu 80 bis 100 Millionen CHF (für 30-40 MW Leistung). Die Sicherung dieser erheblichen Mittel und die detaillierte Kostenplanung sind komplexe Aufgaben.

Die Skalierung von einer Testanlage zu einem vollständigen Solarkraftwerk erfordert präzise Planung und Ingenieurskunst, um die geplanten 40.000 bifazialen PV-Module auf einer Fläche von 320.000 bis 350.000 Quadratmetern zu installieren.

Steuerung der Projektpartnerschaft:

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Grande Dixence SA, der Gemeinde Hérémence und Alpiq entwickelt. Die Finanzierung teilen sich Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence. Die Gemeinde Hérémence beteiligt sich mit 20% am Kapital der Projektgesellschaft im Gegenzug für die Bereitstellung des Landes, ohne anfängliche direkte Investitionen. Diese Partnerstruktur und die damit verbundenen Vereinbarungen sind Teil der komplexen Planung.

Die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen zeigt die Komplexität und den Pioniergeist, der bei der Umsetzung solcher Schlüsselprojekte für die Energiewende in der Schweiz erforderlich ist.

Wirtschaftliche Aspekte der alpinen Solaranlage Prafleuri.

Die wirtschaftlichen Aspekte sind entscheidend für die Umsetzbarkeit und den Erfolg solcher Grossprojekte.

Investitionskosten und Leistungsumfang.

Die anfängliche Planung für die Solaranlage Prafleuri sieht die Installation von 43.000 PV-Modulen mit einer Gesamtleistung von rund 18 MWp und einer Jahresproduktion von etwa 25 GWh vor. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 6.000 bis 6.500 Haushalten. Die geschätzten Investitionskosten für diese Phase belaufen sich auf circa 65 Millionen Schweizer Franken. Spätere Schätzungen für das finale Photovoltaik-Kraftwerk, das eine Leistung von 30 bis 40 Megawatt erreichen soll, gehen von Kosten zwischen 80 und 100 Millionen Schweizer Franken aus.

Finanzierung und Subventionen.

Die Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence teilen sich die Finanzierung des Projekts. Die Gemeinde Hérémence beteiligt sich mit 20% am Kapital der Projektgesellschaft, indem sie das benötigte Land für die Solaranlage zur Verfügung stellt, ohne anfängliche direkte Investitionen tätigen zu müssen. Andere Akteure, wie beispielsweise Stromversorger oder -produzenten, haben zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, sich am Projekt zu beteiligen.

Ein wesentlicher Anreiz für den Bau alpiner Solaranlagen ist die staatliche Förderung. Das Schweizer Bundesgesetz "Dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter" (der sogenannte "Solarexpress") erleichtert den Bau von Freiflächenanlagen in den Alpen. Projekte können Subventionen von bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten erhalten. Für den Erhalt dieser Förderung muss die Anlage im Winter mindestens 500 Kilowattstunden Strom pro 1000 Watt installierter Leistung liefern. Die Testanlage in Prafleuri hat bereits gezeigt, dass sie diesen Wert übertreffen kann, was die wirtschaftliche Rentabilität weiter stützt.

Ertragspotenzial und Wirtschaftlichkeit.

Das ermittelte Potenzial zur Stromproduktion in Prafleuri liegt zwischen 40 und 50 GWh pro Jahr, wobei ein Grossteil davon im Winter erzeugt wird. Dies ist ein signifikanter Vorteil angesichts der kritischen Stromversorgungslage in dieser Jahreszeit. Alpine Solaranlagen sind im Hochgebirge besonders leistungsfähig, da die Sonneneinstrahlung intensiver ist, die Wolkendecke geringer ausfällt, und die Reflexion des Sonnenlichts durch Schnee den Ertrag erhöht. Zudem verbessern die niedrigeren Temperaturen den Wirkungsgrad der Solarmodule. Dadurch können Solaranlagen im Hochgebirge fast doppelt so viel Energie wie vergleichbare Anlagen im Schweizer Mittelland produzieren, und der Anteil des im Winter erzeugten Stroms ist deutlich höher. Alpiq rechnet für das Projekt Prafleuri mit etwa 45 Prozent Winterstromproduktion. Die geschätzten jährlichen Einnahmen für die Gemeinde Hérémence aus dem Verkauf von Energie, Gebühren und Steuern liegen je nach aktuellen Marktbedingungen zwischen 150‘000 CHF und 350‘000 CHF.

Langfristige Planung und Rückbauverpflichtung.

Das Projekt ist auf eine Betriebsdauer von 30 Jahren ausgelegt. Es beinhaltet eine Verpflichtung zum Rückbau der Anlagen und zur Wiederherstellung des Standorts nach dieser Zeit. Dafür wird ein Fonds für den Rückbau in Höhe von geschätzten 10 Millionen CHF (Wert 2023) gebildet, der über die Betriebszeit der Gesellschaft angespart wird. Das lokal gewonnene Holz, das für die Solartische verwendet werden könnte, soll am Ende der Betriebszeit als Bioenergie genutzt werden können.

Akzeptanz als Wirtschaftsfaktor.

Die hohe lokale Akzeptanz des Projekts, das einstimmig von der Urversammlung der Gemeinde Hérémence angenommen wurde, ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, da sie langwierige Einsprachen und Verzögerungen minimiert. Projekte, die von lokalen Energieversorgern oder privaten Ortsansässigen geplant werden und einen Mehrwert für die Gemeinde bieten, finden eher Zustimmung. Die Einbindung der Gemeinde und die Bereitstellung des Landes gegen eine Kapitalbeteiligung sind hierbei entscheidend. Insgesamt zeigt sich, dass die alpinen Solaranlagen wie Prafleuri nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern auch ökonomisch tragfähig sein können, insbesondere durch staatliche Förderungen und die Nutzung von Standorten mit bereits gestörter Infrastruktur und vorteilhaften alpinen Bedingungen. Dies trägt massgeblich zur Realisierung der Energiewende in der Schweiz bei und positioniert das Wallis als Schlüsselkanton in diesem Bereich.

Anwendungen der alpinen Solaranlage Prafleuri?

Die alpine Solaranlage Prafleuri im Wallis ist mehr als nur ein Stromproduzent; sie ist ein vielseitiges Projekt mit verschiedenen Anwendungen und Rollen im Rahmen der Schweizer Energiewende. Sie dient nicht nur der Stromerzeugung, sondern auch der Sicherung der Energieversorgung, der nachhaltigen Flächennutzung und der technologischen Innovation in alpiner Umgebung.

Sicherung der Winterstromversorgung.

Die Hauptanwendung der alpinen Solaranlage Prafleuri ist die Produktion von Strom im Winter, um das prognostizierte Stromdefizit der Schweiz in dieser Jahreszeit zu kompensieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Alpine Solaranlagen wie Prafleuri sind hierfür besonders geeignet, da sie natürliche Vorteile nutzen:

- Intensivere Sonneneinstrahlung und geringere Wolkendecke als im Mittelland.

- Die Reflexion des Sonnenlichts durch Schnee erhöht den Energieertrag deutlich.

Niedrige Temperaturen verbessern den Wirkungsgrad der Solarmodule. Dank dieser Faktoren kann Prafleuri fast doppelt so viel Energie wie vergleichbare Anlagen im Schweizer Mittelland produzieren, wobei ein Grosssteil des Stroms im Winter erzeugt wird. Alpiq rechnet für Prafleuri mit etwa 45 Prozent Winterstromproduktion. Eine Testanlage bei Prafleuri hat eine deutliche Steigerung der Winterproduktion durch bifaziale Module gezeigt und die Vorgaben des "Solarexpress" übertroffen.

Nachhaltige Umnutzung einer Industriebrache.

Das Projekt nutzt einen Standort, der bereits durch menschliche Aktivitäten stark verändert wurde. Die Combe de Prafleuri diente zwischen 1951 und 1961 als Steinbruch für den Bau der Grande Dixence-Staumauer, wo Millionen Kubikmeter Kies entnommen wurden. Diese "nachhaltige Umnutzung einer Industriebrache" minimiert neue Eingriffe in unberührte Natur. Der Standort ist zudem vom Tal aus nicht einsehbar, was zur Wahrung des Landschaftsbildes beiträgt.

Ergänzung zur bestehenden Wasserkraftinfrastruktur.

Prafleuri liegt in unmittelbarer Nähe zur Grande Dixence-Staumauer, einem der grössten Wasserkraftwerkskomplexe der Schweiz. Die Solaranlage kann die bestehende Infrastruktur nutzen, einschliesslich einer Strassenanbindung und einer Mittelspannungsleitung, die zur Staumauer führt und für den Abtransport der erzeugten Energie genutzt werden kann. Dies ermöglicht die direkte Einspeicherung des produzierten Stroms. Die Kombination aus alpiner Solarenergie und Speicherkraftwerken wie Grande Dixence ist von grosser Bedeutung, da sie die Komplementarität von Spitzenenergie aus Stauseen und alpiner Solarenergie veranschaulicht.

Technologische Erprobung und Innovation.

Das Projekt dient als Testfeld für innovative Technologien:

Es werden bifaziale Solarmodule eingesetzt, die von beiden Seiten Energie erzeugen und im Hochgebirge besonders leistungsfähig sind. Eine Testanlage hat hierbei einen Mehrertrag von etwa 25 Prozent im Winter gezeigt.

Es werden auch Solartische aus lokalem Holz getestet, die am Ende der Betriebszeit als Bioenergie genutzt werden könnten. Diese Strukturen sollen zudem widerstandsfähiger gegen Schneemassen sein. Prafleuri ist Teil der strategischen Unterstützung der Energiewende im Wallis und trägt zur Umsetzung der Bundesstrategie bei, die auf innovative Infrastrukturen setzt.

Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und Akzeptanzförderung.

Durch die Einbindung der Gemeinde Hérémence, die sich mit 20% am Kapital der Projektgesellschaft beteiligt, werden Einnahmen für die Gemeinde generiert, die je nach Marktbedingungen zwischen 150’000 CHF und 350’000 CHF jährlich liegen können. Die einstimmige Annahme durch die Urversammlung von Hérémence unterstreicht die hohe lokale Akzeptanz, die für den Erfolg solcher Projekte entscheidend ist. Dies minimiert potenzielle Verzögerungen durch Einsprachen und fördert die schnelle Umsetzung.

Zugänglichkeit des Standorts.

Die Vorprägung des Geländes durch den Staudammbau bringt für das Solarprojekt Prafleuri entscheidende Vorteile mit sich.

Vorhandene Strassenanbindung:

Ein grosser Pluspunkt ist die bereits existierende Strassenanbindung. Diese Strassen stammen noch aus der Zeit des Steinbruchbetriebs. Die Bauwirtschaft spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung nachhaltiger Projekte und der Unterstützung des Energiewandels, wofür solche bestehenden Infrastrukturen von Vorteil sind.

Mittelspannungsleitung zur Staumauer:

Eine weitere wesentliche Infrastruktur ist die bestehende Mittelspannungsleitung, die zur Staumauer führt und eine Pumpstation versorgt. Diese Leitungen können für den Abtransport der von der Solaranlage erzeugten Energie genutzt und bei Bedarf erneuert werden. Die Energie wird über eine 16 kV-Leitung durch den bestehenden Prafleuri-Tunnel zum Grande Dixence-Staudamm geleitet und von dort mittels einer 65 kV-Leitung zum Netzanschlusspunkt in Siviez weitergeleitet. Dies verdeutlicht die Synergieeffekte mit der bestehenden Wasserkraftinfrastruktur.

Geringe Landschaftsbeeinträchtigung:

Da das Gelände bereits stark verändert wurde, werden die Umweltbelastung und die Eingriffe in die Landschaft voraussichtlich gering sein. Zudem ist der Standort vom Tal aus nicht einsehbar, was zur Wahrung des Landschaftsbildes beiträgt.

Erhöhte Akzeptanz:

Die Nutzung einer bereits industriell genutzten Fläche trägt auch zur Akzeptanz bei. Projekte, die nahe vorhandener Infrastruktur gebaut werden, finden eher Zustimmung als solche in unberührter Landschaft. Die Gemeinde Hérémence hat dem Projekt einstimmig zugestimmt.

Wanderwege und Erschliessung:

Die Gegend um Prafleuri und die Grande Dixence ist auch touristisch erschlossen. Die Cabane de Prafleuri liegt auf 2.657 Metern Höhe in der Nähe des Grande Dixence Stausees und ist etwa eine Stunde von der Staumauer entfernt. Wanderwege, wie der Steinbockweg, führen durch das Gebiet. Die Solaranlage selbst liegt bei 2.800 Metern Höhe, was auch für Wanderer über den Col de Prafleuri eine bekannte Route ist. Die Nähe zu einer bestehenden Hütte und Wanderrouten deutet auf eine gewisse Zugänglichkeit für Personal und Material hin, die auch über touristische Infrastruktur erfolgen kann.

Genehmigungsprozess und Bau der alpinen Solaranlage Prafleuri.

Einstimmige

Gemeindezustimmung:

Die Urversammlung der Walliser Gemeinde Hérémence gab dem alpinen Solarprojekt Prafleuri einstimmig grünes Licht am 21. Juni 2023. Alle 77 anwesenden Bürger stimmten dem Projekt und einer Vereinbarung mit Grande Dixence SA zu.

Landbereitstellung:

Die Vereinbarung mit Grande Dixence SA regelt die Bereitstellung der notwendigen Fläche für das Projekt im ehemaligen Steinbruch Combe de Prafleuri. Die Gemeinde Hérémence beteiligt sich zudem mit 20 % am Kapital der Projektgesellschaft und stellt das Land als Sacheinlage zur Verfügung, ohne direkte anfängliche Investitionen tätigen zu müssen.

Politischer Rückenwind ("Solarexpress"):

Das Projekt profitiert vom Schweizer Bundesgesetz "Dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter", auch bekannt als "Solarexpress". Dieses Gesetz wurde im Herbst 2022 vom Parlament beschlossen und erleichtert den Bau von Freiflächenanlagen in den Alpen erheblich. Der Kanton Wallis hat zudem ein Dekret über ein globales und effizientes Bewilligungsverfahren für alpine Photovoltaikanlagen verabschiedet, um die Verfahrensdauer auf maximal 150 Tage zu reduzieren.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP):

Eine UVP wurde im Sommer 2023 durchgeführt. Die Projektträger setzen sich dafür ein, Umweltbelastung und Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich zu halten, da das Gelände bereits stark durch den früheren Steinbruchbetrieb verändert wurde. Zudem ist der Standort vom Tal aus nicht einsehbar.

Bauantrag:

Die Projektträger beabsichtigen, das Baugesuch bis Ende 2023 einzureichen. Die Abstimmung der Gemeinde stellt eine endgültige Zustimmung in Bezug auf die Raumplanung dar.

Der Bau:

Die Bauphase des Projekts Prafleuri zeichnet sich durch die intelligente Nutzung von Vorhandenem und den Einsatz fortschrittlicher Technologien aus.

Ehemaliger Steinbruch:

Das Projekt entsteht in der Combe de Prafleuri, einem ehemaligen Steinbruch, der zwischen 1951 und 1961 für den Bau der Grande Dixence-Staumauer genutzt wurde, wobei Millionen Kubikmeter Kies entnommen wurden. Dies bedeutet, dass eine bereits beanspruchte Fläche einer nachhaltigen Umnutzung zugeführt wird. Das Gelände ist relativ flach und umfasst etwa 350.000 Quadratmeter oder 320.000 Quadratmeter.

Bestehende Infrastruktur: Ein entscheidender Vorteil ist die bereits existierende Strassenanbindung aus der Zeit des Steinbruchbetriebs. Zudem führt eine Mittelspannungsleitung zur Staumauer, die für den Abtransport des erzeugten Stroms genutzt und bei Bedarf erneuert wird. Die Energie wird über eine 16 kV-Leitung durch den bestehenden Prafleuri-Tunnel zum Grande Dixence-Staudamm geleitet und von dort mit einer 65 kV-Leitung zum Netzanschlusspunkt in Siviez weitergeleitet.

Moderne Solartechnologie:

Die Anlage wird mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet sein, die von beiden Seiten Energie erzeugen und im Hochgebirge besonders leistungsfähig sind. Testanlagen, darunter eine bei Prafleuri, haben gezeigt, dass bifaziale Module im Winter einen Mehrertrag von etwa 25 Prozent gegenüber monofazialen Modulen erzielen.

Robuste Bauweise:

Die Solarmodule sollen auf Solartischen montiert werden, die ähnlich wie Lawinenverbauungen gebaut sind und auch aus lokalem Holz gefertigt werden könnten. Dies soll die Widerstandsfähigkeit gegen Schneemassen gewährleisten. Eine Testanlage in Prafleuri hat bereits zwei Winter schadlos überstanden.

Produktionsziel und Module:

Das Potenzial zur Stromproduktion wird auf 40 bis 50 GWh pro Jahr geschätzt. Neuere Planungen sehen eine Jahresproduktion von rund 25 GWh vor, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 6.000 Haushalten entspricht. Eine weitere Schätzung liegt bei 14 GWh/Jahr für die Solaranlage. Geplant sind etwa 43.000 PV-Module mit einer Leistung von insgesamt rund 18 MWp, oder 40.000 Module für 18.5 MW. Für die 14 GWh-Produktion werden 13.000 bifaziale Module genannt. Alpiq rechnet mit etwa 45 Prozent Winterstromproduktion für Prafleuri.

Investitionskosten und Finanzierung:

Die Investitionskosten belaufen sich auf circa 65 Millionen Franken. Frühere Schätzungen lagen zwischen 80 und 100 Millionen Schweizer Franken. Die Finanzierung teilen sich Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence, wobei Alpiq als Industriepartner Know-how bereitstellt.

Bauphasen.

Erste Abklärungen und

Messungen (Ende November/Anfang Dezember 2022):

Eine erste Standortabklärung und erste Messungen wurden Ende November und Anfang Dezember 2022 durchgeführt, um detaillierte Erkenntnisse über das Potenzial der Solarstromproduktion zu gewinnen.

Bau und Betrieb einer Mess- und Testanlage (ab Januar 2023):

In den Wochen nach Dezember 2022 war der Bau einer Mess- und Testanlage geplant, um meteorologische Parameter genauer zu erfassen. Eine Testanlage bei Prafleuri auf rund 2900 Metern über dem Meer hat bereits zwei Winter schadlos überstanden und deutliche Steigerungen der Winterproduktion dank bifazialer Panels gezeigt.

Umweltverträglichkeitsprüfung (Sommer 2023):

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde im Sommer 2023 durchgeführt. Die Projektträger streben an, die Umweltbelastung und Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich zu halten, da das Gelände bereits stark durch den früheren Steinbruchbetrieb verändert ist und vom Tal aus nicht einsehbar ist.

Einstimmige Gemeindezustimmung und Vertragsunterzeichnung (21. Juni 2023):

Die Urversammlung der Walliser Gemeinde Hérémence hat dem alpinen Solarprojekt Prafleuri am 21. Juni 2023 einstimmig grünes Licht gegeben. Alle 77 anwesenden Bürger stimmten dem Projekt und einer Vereinbarung mit Grande Dixence SA zu, die die Bereitstellung der notwendigen Fläche regelt. Diese Abstimmung stellt eine endgültige Zustimmung in Bezug auf die Raumplanung dar.

Vorbereitung und Einreichung des Bauantrags (bis Ende 2023):

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus den Testanlagen sollte das Baugesuch ausgearbeitet und bis Ende 2023 eingereicht werden.

Geplanter Baubeginn und Etappierung (nach Genehmigung des Bauantrags):

Die Bauarbeiten sollen in Etappen erfolgen. Es ist geplant, einen Grossteil der Anlage bis Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.

Volle Inbetriebnahme (nach 2025):

Die vollständige Fertigstellung und 100% Produktion ist für die Jahre nach 2025 geplant, möglicherweise bis 2028 oder 2030, da die Bauarbeiten in Etappen erfolgen und die Fertigstellung der 1. Etappe bis Ende 2025 das Ziel ist.

Betriebsdauer und Demontagefonds:

Das Projekt ist für eine Betriebsdauer von 30 Jahren ab der vollständigen Inbetriebnahme ausgelegt. Ein Demontagefonds in Höhe von geschätzten 10 Millionen CHF (Wert 2023) wird über diese 30 Jahre von der Gesellschaft gebildet, um den Abbau der Anlagen und die Wiederherstellung des Geländes zu gewährleisten.

Integration in das lokale Energienetz der alpinen Solaranlage Prafleuri?

Die grössten Pluspunkte für die Integration in das Energienetz liegen in der bereits vorhandenen Infrastruktur aus der Zeit des Staumauerbaus. Dazu gehören:

- Eine existierende Strassenanbindung.

- Eine Mittelspannungsleitung zur Staumauer, die bereits eine Pumpstation versorgt.

- Diese bestehenden Anlagen können direkt für den Abtransport der erzeugten Solarenergie genutzt und bei Bedarf erneuert werden. Dies erleichtert die Bauarbeiten enorm und reduziert den Aufwand für neue Erschliessungen.

Die konkrete Netzintegration: Vom Modul zur Valgrid.

Die Energie aus der Prafleuri-Solaranlage wird über eine 16-kV-Leitung durch den bereits existierenden Prafleuri-Tunnel zum Grande Dixence-Staudamm geleitet. Vom Staudamm aus wird der Strom anschliessend mit einer 65-kV-Leitung zum Netzanschlusspunkt Valgrid in Siviez weitergeleitet. Die Planungen sehen vor, dass die 16 kV-Leitung neu gebaut und die bestehende 16 kV-Verbindung verstärkt werden.

Synergien mit der Wasserkraft und Beitrag zur Winterstromversorgung.

Die Anbindung an den Grande Dixence-Wasserkraftwerkskomplex ist strategisch besonders wertvoll. Die Grande Dixence ist die höchste Gewichtsstaumauer der Welt und erzeugt jährlich rund 2 Milliarden Kilowattstunden, was einem Fünftel der speicherbaren Energie in der Schweiz entspricht. Die Solaranlage Prafleuri kann hier eine perfekte Ergänzung darstellen.

Technische Daten.

Standort und Höhe:

- Die Anlage befindet sich in der Combe de Prafleuri auf dem Gebiet der Gemeinde Hérémence im Val d’Hérens.

- Die Höhe beträgt rund 2.800 Meter über Meer (m.ü.M.).

- Eine Testanlage steht bei Prafleuri auf rund 2.900 m.ü.M..

- Das relativ flache Gelände des ehemaligen Steinbruchs umfasst eine Fläche von 32 Hektar (320.000 m²). Dies entspricht 0,3 % des Gemeindegebiets von Hérémence.

- Die Anlage ist nach Süden ausgerichtet.

Leistung und Produktion:

- Die Nennleistung der Anlage wird auf 18,5 MW DC geschätzt. Anfängliche Pläne sprachen von einer Leistung von 18 MWp und einer Jahresproduktion von rund 25 GWh. Frühere Schätzungen des finalen Kraftwerks lagen bei 30 bis 40 Megawatt.

- Die jährliche Stromproduktion wird nach neuesten, verfeinerten Studien bei rund 14 GWh liegen. Frühere Schätzungen variierten: zunächst zwischen 40 und 50 GWh pro Jahr, dann bei rund 25 GWh.

- Ein Grossteil des Stroms wird im Winter erzeugt.

- Alpiq rechnet mit etwa 45 Prozent Winterstromproduktion. Eine Testanlage bei Prafleuri zeigt eine deutliche Steigerung der Winterproduktion dank bifazialer Panels.

- Die spezifische jährliche Leistung wird mit 1351 kWh/kWp angegeben, der spezifische Winterertrag mit 608 kWh/kWp.

- Die Produktion von 14 GWh entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwas mehr als 3.000 Haushalten. Frühere Angaben sprachen von über 11.000 Haushalten bei 40-50 GWh oder rund 6.000 Haushalten bei 20-25 GWh.

Module und Installation:

- Die Photovoltaikanlage wird mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet sein. Diese Module erzeugen Energie von beiden Seiten und sind im Hochgebirge besonders leistungsfähig.

- Die Anzahl der geplanten bifazialen Solarmodule beträgt 13.000 Paneele für die 14 GWh Produktion. Frühere Pläne sahen die Installation von 43.000 PV-Modulen vor.

- Die Module könnten auf Solartischen aus lokalem Holz statt auf Metallstrukturen installiert werden, was derzeit getestet wird.

- Die Solartische sollen eine Bodenfreiheit von ca. 2,5 m haben, ähnlich wie Lawinenverbauungen, um Schneeverwehungen zu vermeiden.

- Die Installation erfolgt auf Tischen.

- Die Fundamente sollen über Ankerstangen oder Fundamentschrauben befestigt werden.

Netzintegration:

- Das Projekt profitiert von bereits vorhandener Infrastruktur aus der Zeit des Grande Dixence-Staudammbaus, einschliesslich Strassenanbindung und einer zur Staumauer führenden Mittelspannungsleitung, die eine Pumpstation versorgt. Diese Anlagen sollen für den Abtransport der erzeugten Energie genutzt und bei Bedarf erneuert werden.

- Die erzeugte Energie wird mittels einer 16-kV-Leitung durch den bestehenden Prafleuri-Tunnel zum Grande Dixence-Staudamm transportiert.

- Von dort wird der Strom über eine 65-kV-Leitung zum Netzanschlusspunkt Valgrid in Siviez weitergeleitet.

- Die 16-kV-Leitung soll neu gebaut und die bestehende 16-kV-Verbindung verstärkt werden.

Kosten und Finanzierung:

- Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf circa 65 Millionen CHF. Frühere Schätzungen lagen zwischen 80 und 100 Millionen Schweizer Franken.

- Die Finanzierung teilen sich Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence. Alpiq beteiligt sich mit Know-how und Erfahrung.

- Die Gemeinde Hérémence stellt das benötigte Gelände im Austausch für eine 20%-Beteiligung am Aktienkapital der Projektgesellschaft zur Verfügung. Sie beteiligt sich nicht direkt an den Anfangsinvestitionen.

- Ein Demontagefonds in Höhe von geschätzten 10 Millionen CHF (Wert 2023) wird über die Betriebsdauer von 30 Jahren gebildet, um den Abbau und die Wiederherstellung des Geländes zu gewährleisten.

Betriebsdauer:

Das Projekt ist für eine Betriebsdauer von 30 Jahren ab der vollständigen Inbetriebnahme ausgelegt.

Investoren der alpinen Solaranlage Prafleuri?

Das Projekt in der Combe de Prafleuri ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit und einer durchdachten Finanzierungsstruktur. Die Kerninvestoren sind Gemeinde, Energiekonzern und Staudammbetreiber. Die Hauptakteure, die sich die derzeitige Finanzierung des Projekts teilen, sind die Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence.

Grande Dixence SA:

Das Unternehmen ist ein langjähriger Partner der Gemeinde Hérémence.

Die Grande Dixence SA wird 45% des Aktienkapitals der Projektgesellschaft halten oder ihre Aktionäre werden dies tun.

Sie bringt entscheidende Vorteile durch die Bereitstellung ihrer bestehenden Infrastruktur ein, wie die Strassenanbindung und eine Mittelspannungsleitung zur Staumauer. Falls nötig, werden diese Anlagen erneuert.

Die Grande Dixence SA unterstützt das Projekt und stellt ihre Anlagen sowie alle Erleichterungen zur Verfügung.

Gemeinde Hérémence:

Die Urversammlung der Walliser Gemeinde Hérémence hat dem alpinen Solarprojekt Prafleuri am 21. Juni 2023 einstimmig grünes Licht gegeben, wobei alle 77 anwesenden Bürger zustimmten. Dies stellt eine endgültige Zustimmung in Bezug auf die Raumplanung dar.

Die Gemeinde stellt die für das Projekt notwendige Fläche zur Verfügung.

Im Gegenzug für die Bereitstellung des Geländes erhält die Gemeinde eine 20%-Beteiligung am Aktienkapital der Projektgesellschaft.

Die Gemeinde Hérémence beteiligt sich nicht direkt an den anfänglichen Investitionen des Projekts. Als Aktionärin beteiligt sie sich jedoch pro-rata an den buchhalterischen Abschreibungskosten der Anfangs- und Erneuerungsinvestitionen, den Verwaltungs-, Wartungs-, Betriebs- und Erneuerungskosten.

Der Gesellschaftssitz wird in Hérémence sein.

Alpiq:

Der Energiekonzern Alpiq ist massgeblich an der Entwicklung und Realisierung des Projekts beteiligt.

Alpiq bringt sein Know-how und seine Erfahrung im Projektmanagement, in der Stromerzeugung und -vermarktung ein.

Das Projekt fügt sich perfekt in Alpiqs Strategie ein, Projekte zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien zu entwickeln, die die Versorgungssicherheit erhöhen und deren Auswirkungen auf Natur und Landschaft verantwortbar sind.

Alpiq ist auch für das Projektmanagement verantwortlich.

Zusätzlich zu den bestehenden Partnern ist vorgesehen, dass das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt auch anderen Akteuren offensteht, einschliesslich Stromversorgern oder -produzenten, die die Möglichkeit erhalten werden, sich am Projekt zu beteiligen. Für die verbleibenden 35% des Aktienkapitals werden primär Walliser öffentliche Körperschaften oder juristische Personen, deren Kapital mehrheitlich von einer oder mehreren Walliser öffentlichen Körperschaften gehalten wird, bevorzugt.

Wer sind die Stromkunden der alpinen Solaranlage Prafleuri?

Die Frage, wer von dem dort produzierten Strom profitiert, führt uns direkt ins Herz der Schweizer Stromversorgungssicherheit, insbesondere in den kritischen Wintermonaten. Das primäre Ziel der alpinen Solaranlage Prafleuri ist es, einen bedeutenden Beitrag zur Stromversorgung der Schweiz zu leisten und auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Dies ist besonders relevant, da die Schweiz im Winter traditionell ein Netto-Importeur von Strom ist und ein geschätztes Stromdefizit von bis zu 5 TWh kompensieren muss. Die Prafleuri-Anlage ist darauf ausgelegt, einen grossen Teil ihres Stroms gerade in dieser Jahreszeit zu erzeugen. Alpiq rechnet beispielsweise mit etwa 45 Prozent Winterstromproduktion.

Die Anlage soll voraussichtlich rund 14 GWh pro Jahr produzieren, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von etwas mehr als 3.000 Haushalten entspricht. Frühere Schätzungen gingen von 20 bis 25 GWh aus, was rund 6.000 Haushalten entspräche, oder sogar 40 bis 50 GWh, was über 11.000 Haushalte versorgen könnte. Unabhängig von der genauen Zahl ist der Hauptkunde also die Gesamtbevölkerung der Schweiz, indem die Anlage dazu beiträgt, das nationale Stromdefizit im Winter zu verringern und die Importabhängigkeit zu reduzieren.

Die alpine Solaranlage Prafleuri richtet sich somit nicht an einen einzelnen, direkten Endkunden, sondern bedient als Grosskraftwerk das gesamte Schweizer Stromnetz, mit einem besonderen Fokus auf die Versorgungssicherheit im Winter. Die produzierten Gigawattstunden tragen dazu bei, den Bedarf von Tausenden von Haushalten zu decken und die Abhängigkeit von Stromimporten in den kälteren Monaten zu verringern. Die beteiligten Partner Alpiq, Grande Dixence SA und die Gemeinde Hérémence stellen sicher, dass dieser wertvolle Winterstrom effizient erzeugt und in das bestehende Netz eingespeist wird, wodurch letztlich alle Stromverbraucher in der Schweiz profitieren.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.