Solarkraftwerk Samedan Engadin Solar, 14,5 MWp Leistung, 18.8 GWh Jahresproduktion, 47% Winterstrom.

6.5.2025

Das alpine Solarkraftwerk Samedan ist mehr als nur ein weiteres Photovoltaik-Projekt. Es verfolgt eine Reihe spezifischer Ziele und Ideen, um einen bedeutenden Beitrag zur Schweizer Energiewende zu leisten und gleichzeitig regionale Bedürfnisse und Gegebenheiten zu berücksichtigen. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Strommangellage. Es unterstützt das Erreichen der Ziele des Klimagesetzes vom Juni 2023 und des Stromgesetzes vom Juni 2024. Es ist ein "Leuchtturm-Projekt" für die Schweizer Energiewende. Das Projekt, das von der Projektgesellschaft Energia Solara Engiadinaisa SA entwickelt wird – bestehend aus Energia Samedan und der TNC Consulting AG, mit Beteiligung von Alpiq und IWB – soll zwischen dem Flugplatz Samedan und dem Fluss Flaz entstehen. Die Schweiz ist im Winter oft auf Stromimporte angewiesen. Das Solarkraftwerk Samedan ist so konzipiert, dass es auch bei tiefstehender Sonne und mit Unterstützung der Reflexion durch Schnee effizient Strom erzeugt. Durch die vertikale Aufstellung der bifazialen (beidseitig produzierenden) Module kann ein deutlich höherer Anteil des Stroms (47%) im Winter produziert werden als bei herkömmlichen Dachanlagen im Unterland (20-30%). Dies hilft, einer möglichen Winterstromlücke entgegenzuwirken und Strom dann zu produzieren, wenn die Nachfrage am höchsten ist.

Mehrfachnutzung der Fläche.

Die gleichzeitige landwirtschaftliche und touristische Nutzung der Fläche gehört zum Kernkonzept. Durch den Abstand von 6,5 Metern zwischen den vertikalen Modulreihen kann die Fläche weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Zudem bleiben Wanderwege und Loipen zugänglich; ein Abstand von mindestens 12 Metern zum Weg am Flazdamm gewährleistet dies auch für Veranstaltungen wie den Engadin Skimarathon. Auch Kleintiere können sich unter den Modulen hindurchbewegen. Die Solaranlage selbst nimmt nur etwa 5% der Gesamtfläche von 21 Hektar in Anspruch. Die Mehrfachnutzung ist in Dienstbarkeitsverträgen mit den Landeigentümern geregelt.

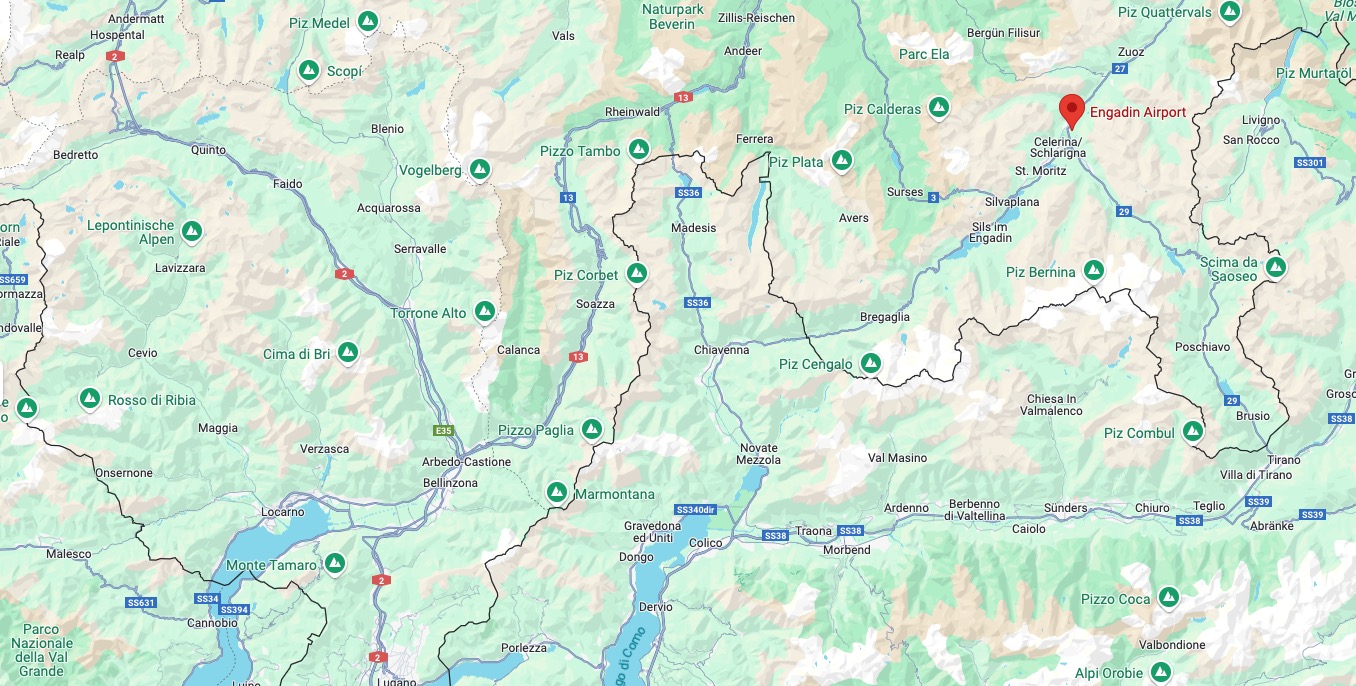

Flugplatz Samedan.

Der Standort zwischen Flugplatz und Flaz bietet spezifische Vorteile. Er liegt in einer flachen Ebene und weist eine hohe Sonneneinstrahlung auf. Die Nähe zu bestehender Infrastruktur, wie der Strasse und der Rhätischen Bahn, ermöglicht einen effizienten Transport und eine rasche Installation. Vor allem aber bietet die Nähe zu den Trafostationen Airport und Promulins optimale Anschlüsse ans Stromnetz. Der Anschluss über zwei Leitungen erlaubt eine etappenweise Realisierung und erhöht die Verfügbarkeit der Anlage. Dies führt auch zu verminderten Anschlusskosten. Gemäss ersten Berechnungen liegen die Gestehungskosten des Solarstroms unter den heutigen Strompreisen der Gemeinde Samedan.

"Solar Express".

Das geplante alpine Solarkraftwerk in Samedan, das zwischen dem Flugplatz und dem Fluss Flaz entstehen soll, wird im Zuge der "Solaroffensive des Bundes" entwickelt. Hinter dieser Offensive steht unter anderem der sogenannte "dringliche Bundesbeschluss", der darauf abzielt, den Ausbau grosser Solaranlagen in alpinen Gebieten zu beschleunigen – umgangssprachlich oft als "Solar Express" bezeichnet. Das Solarkraftwerk Samedan strebt an, von diesem beschleunigten Verfahren und den damit verbundenen Bedingungen zu profitieren.

Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Der dringliche Bundesbeschluss bzw. die gesetzlichen Anforderungen gemäss EnG Art. 71a legen zwei zentrale Kriterien für solche alpine Grossanlagen fest, um die besondere staatliche Unterstützung und das beschleunigte Bewilligungsverfahren zu erhalten: Die jährliche Mindestproduktion muss 10 GWh betragen und die Stromproduktion im Winterhalbjahr (1. Oktober - 31. März) muss mindestens 500 kWh pro 1 kW installierter Leistung betragen.

Das Solarkraftwerk Samedan ist darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Mit einer geplanten Leistung von 14,5 MWp wird eine jährliche Produktion von etwa 18.8 GWh bzw. 19 GWh erwartet. Dies entspricht dem jährlichen Strombedarf der Gemeinde Samedan. Die erwartete spezifische Winterproduktion liegt bei über 600 kWh pro kWp, was die gesetzliche Anforderung von 500 kWh/kWp deutlich übertrifft. Etwa 47% des Stroms sollen im Winter produziert werden, was wesentlich mehr ist als bei Anlagen im Unterland (20-30%). Mindestens 10% der geplanten Energie müssen bis Ende 2025 ins Netz eingespeist werden.

Klimatische Bedingungen.

Das Engadin ist bekannt für seine beeindruckende Berglandschaft, klare Luft und – entscheidend für ein Solarkraftwerk – für eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Sonnenstunden. Das geplante alpine Solarkraftwerk Samedan zwischen dem Flugplatz und dem Fluss Flaz profitiert von diesen spezifischen klimatischen Gegebenheiten und ist sogar explizit darauf ausgelegt. Samedan liegt auf einer Höhe von 1705 Metern über dem Meeresspiegel. Alpine Regionen in dieser Höhe zeichnen sich oft durch eine intensivere Sonneneinstrahlung aus, da die Luft dünner und die Sonnenscheindauer, insbesondere im Winter, höher sein kann als im Mittelland. Der Standort in Samedan bietet eine hohe Sonneneinstrahlung, was eine wichtige Grundlage für die Stromproduktion ist.

Einer der grössten Vorteile des Standorts Samedan in Bezug auf das spezielle Design der Anlage ist das Vorkommen von Schnee im Winter. Die Module sind vertikal und bifazial (beidseitig produzierend) aufgestellt. Diese Ausrichtung ermöglicht es der Anlage, nicht nur das direkte Sonnenlicht, sondern auch das von der Schneedecke reflektierte Licht einzufangen.

Die Reflexion durch den Schnee (Albedo-Effekt) ist ein entscheidender Faktor, der die Energieausbeute im Winter deutlich erhöht. Genau dieser Effekt macht das Solarkraftwerk Samedan besonders wertvoll für die Schweizer Energieversorgung. Die Anlage ist darauf ausgelegt, einen deutlich höheren Anteil ihres Jahresertrags im Winter zu produzieren als herkömmliche Solaranlagen, die oft auf Dächern mit Neigung montiert sind.

Landung in Samedan.

Öffentlichkeitsbeteiligung, politische Debatten und gesellschaftliche Akzeptanz.

Grosse Infrastrukturprojekte, insbesondere solche, die das Landschaftsbild beeinflussen, stossen unweigerlich auf ein breites öffentliches Interesse und lösen Diskussionen aus. Das geplante alpine Solarkraftwerk in Samedan bildet hier keine Ausnahme. Seine Entwicklung ist eng mit politischen Entscheidungsprozessen, der Einbindung der Öffentlichkeit und den Meinungen verschiedener Interessengruppen verknüpft. Die Gemeindeversammlung von Samedan hat dem Projekt bereits zweimal zugestimmt und damit eine wichtige politische Grundlage geschaffen.

Am 13. Juli 2023 gab die Gemeindeversammlung als Standortgemeinde grünes Licht für das Projekt an sich, mit 168 Ja- zu 105 Nein-Stimmen.

Am 11. Juli 2024 stimmte die Versammlung über die Nutzung von 7,5 Hektar Gemeindeland für das Projekt ab und genehmigte den entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag mit 112 Ja- zu 80 Nein-Stimmen (58.3%). Diese Fläche entspricht etwa einem Drittel des gesamten Projektperimeters von 21 Hektar. Diese deutlichen Zustimmungen der Gemeindeversammlung zeigen eine politisch breite Abstützung für das Projekt. Die Projektanten sehen darin auch eine Umsetzung des Ja zum Stromgesetz und Klimagesetz auf lokaler Ebene.

Als Teil der Informationsbemühungen wurde am 19. Juni 2024 eine Informationsveranstaltung im Gemeindesaal Samedan durchgeführt, um das Projekt vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die Projektanten betonen, dass nichts erzwungen werden soll, sondern Impulse gesetzt und pionierhafte Lösungen aufgezeigt werden sollen.

Kritik und Einsprachen.

Trotz der politischen Zustimmung gibt es Kritik und Widerstand gegen das Projekt. Es wurden zwei Einsprachen gegen die Photovoltaik-Grossanlage eingereicht. Eine Einsprache stammt von der Interessengemeinschaft (IG) «Nein zur Solar-Grossanlage Samedan». Ihre Hauptkritikpunkte umfassen:

Das Projekt sei redimensioniert worden (von 52 ha und 37 GWh auf ca. 21 ha und knapp 19 GWh), ohne dass die Gemeindeversammlung dem abgeänderten Projekt erneut zugestimmt habe. Die IG wirft den Projektinitianten und Behörden fehlende Information der Bevölkerung vor. Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen habe sich mit dem kleineren Projekt wesentlich verschlechtert und müsse der Bevölkerung neu vorgelegt werden. Die Erträge für die Gemeinde aus dem Dienstbarkeitsvertrag für das gemeindeeigene Land seien geringer, da die Fläche auf rund 6 Hektar (statt 10 Hektar im Vorprojekt) reduziert wurde. Die Anlage sei immer noch sehr gross und von vielen Häusern aus einsehbar, was einen massiven Landschaftsschaden bedeute. Sie sehen ein hohes ökonomisches Risiko für Energia Samedan beim lokalen Verkauf des Stroms, da dieser teurer sein könnte als auf dem freien Markt, was letztlich die Bevölkerung belasten würde. Sie argumentieren, dass die Anlage trotz landwirtschaftlicher Nutzung ihren landwirtschaftlichen Hauptzweck verliere, was Auswirkungen auf Direktzahlungen haben könnte. Die IG argumentiert, dass das Projekt trotz Subventionen höhere Stromkosten verursache als herkömmliche Produktionsarten und angesichts des Stromgesetzes nicht benötigt werde.

Die andere Einsprache wurde von der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra) eingereicht. Ihre Bedenken betreffen die Nähe zum Flugplatz:

Sie möchten sicherstellen, dass ein Durchleitungsrecht für die Energieableitungskabel das Flugplatzareal und den Flugbetrieb weder während der Bauzeit noch danach beeinträchtigt. Es soll ein genügend grosser Abstand zur PV-Anlage gewährleistet sein, damit der Langlaufbetrieb (inkl. Engadin Skimarathon) und der Flugbetrieb nicht gestört werden (ein sicherer «Loipenkorridor»). Die Infra verlangt die Sicherstellung, dass von der PV-Anlage keine Blendwirkung oder andere Einflüsse auf den Flugverkehr ausgehen und das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) bestätigt, dass die Betriebskonzession des Flugplatzes nicht beeinträchtigt wird. Die Infra hat die Einsprache erhoben, um den laufenden Verhandlungen zu diesen Punkten die nötige Zeit zu geben. Sie geht davon aus, dass die Einsprache bei einer Einigung und Unterzeichnung einer Vereinbarung gegenstandslos wird und zurückgezogen werden kann.

Thomas Nordmann von der TNC Consulting AG zeigt sich gelassen bezüglich der Einsprachen. Er erklärt, dass Änderungen im Rahmen einer Projektentwicklung normal seien und die Gründe für die Redimensionierung an der Informationsveranstaltung dargelegt würden. Er betont, dass die Projektanten die Kosten-Nutzen-Rechnung verantworten. Die vom Bund vorgegebene Mindestproduktion von 10 GWh stelle eine Schmerzgrenze dar. Gemeindeschreiber Claudio Prevost stellt klar, dass die PV-Anlage ein privates Projekt ist und die Gemeinde nur über die Bereitstellung ihrer Parzelle und den Dienstbarkeitsvertrag abgestimmt hat. Die Verantwortung für die Kosten-Nutzen-Rechnung des angepassten Projekts liege allein bei den Initianten. Er hebt hervor, dass der Standort Samedan Vorteile durch bereits vorhandene Infrastruktur für Bau und Energieableitung biete.

Die eingegangenen Einsprachen und Stellungnahmen des Kantons Graubünden werden derzeit vom Projektteam bearbeitet. Erste Teile konnten bereits abgeschlossen werden. Die Projektanten arbeiten unter Einbezug aller Betroffenen und Behörden daran und erwarten den Abschluss Anfangs 2025. Anschliessend wird das Dossier dem Regierungsrat Graubünden zur Bewilligung vorgelegt. Parallel dazu läuft ein separates Plangenehmigungsverfahren für die Starkstromanlagen (Transformatorenstationen und Kabelverbindungen) . Die Gesuchsunterlagen hierfür lagen vom 26. September bis 28. Oktober 2024 öffentlich auf, und es bestand die Möglichkeit, Einsprache zu erheben.

Herausforderungen bei der Planung.

Neben dem Baugesuch für die Anlage selbst läuft ein separates Plangenehmigungsverfahren für die Starkstromanlagen (Transformatorenstationen und Kabelverbindungen) beim Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI). Dieses Verfahren erfordert öffentliche Planauflagen und die Möglichkeit zu Einsprachen. Das Projekt benötigt zudem Ausnahmegenehmigungen für Bauten ausserhalb der Bauzone und betreffend Gewässerschutzbereiche.

Um unter den dringlichen Bundesbeschluss (sogenannter "Solarexpress") zu fallen, muss mindestens 10 % der geplanten Energie bis Ende 2025 ins Netz eingespeist werden. Dies bedingt einen ambitionierten Zeitplan und eine zügige Umsetzung des Projekts. Die dritte und letzte Etappe soll bis Ende 2028 am Netz sein.

Der Standort zwischen Flugplatz und Flaz wird derzeit landwirtschaftlich und touristisch genutzt (Wanderwege, Loipe) und beherbergt ökologisch wertvolle Flächen (Trockenwiese, Flachmoor). Die Planung muss sicherstellen, dass diese Nutzungen und Biotope weitgehend erhalten bleiben. Die vertikale Aufstellung der Module ist eine geplante Lösung dafür, aber die schiere Grösse der Anlage (21 Hektar Gesamtfläche) bleibt ein kritischer Punkt für Gegner. Es besteht die Frage, ob der landwirtschaftliche Hauptzweck erhalten bleibt und ob Direktzahlungen weiterhin bezogen werden können.

Das Projekt wurde von ursprünglich 52 Hektar und 37 GWh auf rund 21 Hektar und knapp 19 GWh redimensioniert. Solche Änderungen sind laut Projektanten normal, führen aber zu Kritik, dass das angepasste Projekt der Bevölkerung neu hätte vorgelegt werden müssen. Die Nähe zum Flugplatz und anderen bestehenden Infrastrukturen erfordert eine enge Absprache und gute Koordination zwischen allen Parteien. Die Infra-Einsprache verdeutlicht, dass hier spezifische betriebliche und räumliche Herausforderungen im Planungsprozess detailliert gelöst werden müssen.

Umweltverträglichkeit.

Am gewählten Standort sollen die landwirtschaftliche und touristische Nutzung weiterhin möglich sein. Die PV-Module werden vertikal in Reihen mit einem Abstand von 6.5 Metern aufgestellt. Dies ermöglicht die fortgesetzte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche zwischen den Modulreihen. Zur Seite des Flaz sowie zum Wanderweg und der Loipe wird ein Mindestabstand von 12 Metern eingehalten. Dadurch sollen Wandern und Langlaufen, einschliesslich des Engadin Ski Marathons, weiterhin ungestört möglich sein.

Ein Abstand von 1 bis 1.5 Metern vom Boden zum Modul soll Kleintieren ermöglichen, unter den Reihen hindurchzukommen. Die rechtwinklige Ausrichtung zur Flaz wird als vorteilhaft für die Längsdurchlässigkeit für andere Tiere angesehen. Ökologisch wertvolle Flächen, wie ein Flachmoor und eine Trockenwiese, werden grosszügig ausgelassen. Eine Trockenwiese von nationaler Bedeutung mit Trockenmauer liegt mindestens 100 Meter entfernt. Es wird ein Abstand von mindestens 20 Metern zu den Gewässerschutzzonen eingehalten. Die Anlage wird nicht auf den Dammfuss gebaut.

Die Anlage hat eine maximale Gesamthöhe von 5 Metern. Sie ist über 600 Meter von der Kantonsstrasse und über 1 Kilometer vom Dorf Samedan entfernt und soll so vom Talboden aus kaum sichtbar sein. Die vertikale Aufstellung soll die Ansicht von oben weniger dicht erscheinen lassen. Die Redimensionierung des Projekts (von 52 ha auf ca. 21 ha) erfolgte in Zusammenarbeit mit einer Gestaltungsgruppe, die Vertreter von Umweltschutzorganisationen und Landschaftsarchitekten umfasste. Nur etwa 5% der Gesamtfläche von 21 Hektar werden tatsächlich für die Solaranlage genutzt, was die Mehrfachnutzung auf den restlichen 95% ermöglicht. Für die Verankerung sollen einfache Gravitationsverankerungen verwendet werden, die nach 30 Jahren rückstandslos entfernt werden können.

Berücksichtigung des Umweltschutzes beim Bau.

Für die Landschaftsintegration arbeitete das Projekt mit einer Gestaltungsgruppe zusammen, der auch Vertreter von Umweltschutzorganisationen angehörten. Ein Flachmoor von nationaler Bedeutung sowie Drainage-Gräben im Norden werden grosszügig ausgelassen. Eine Trockenwiese von nationaler Bedeutung mit Trockenmauern befindet sich in einem Abstand von mindestens 100 Metern zur Photovoltaik-Anlage. Zusätzlich zu nationalen Biotopen werden auch kantonale Biotope berücksichtigt. Es wird ein Mindestabstand von 20 Metern zu den Gewässerschutzzonen eingehalten.

Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist auch die Möglichkeit, die Anlage am Ende ihrer Lebensdauer wieder vollständig zu entfernen. Für die Verankerung im Boden werden einfache Gravitationsverankerungen genutzt. Anders als bei aufwändigen Stahlverankerungen mit Beton- oder Mörteleinspritzungen sind die verwendeten einfachen Gravitationsverankerungen so konzipiert, dass sie nach 30 Jahren rückstandslos herausgenommen werden können. Es werden keine explosiven Anker verwendet.

Wirtschaftliche Aspekte.

Die geschätzten Baukosten für die geplante Anlage, die eine Nennleistung von 14,5 MWp haben soll, betragen rund 45 Millionen Franken. Die Gemeinde Samedan beteiligt sich explizit nicht an der Finanzierung der Baukosten. Für die Umsetzung des Projekts wird eine Projektgesellschaft namens Energia Solara Engiadinaisa SA gegründet. Diese Gesellschaft hat eine feste Eigentümerstruktur: Die Energieversorger Alpiq und IWB stossen als Partner hinzu und halten zusammen mit einem weiteren bestehenden Partner 60% an der Gesellschaft. Die ursprünglichen Initianten, die TNC Consulting AG und Energia Samedan, halten die verbleibenden 40%. Die Projektanten planen, dass für die folgenden Etappen weitere Partner dazustossen. Damit soll das Projekt auch langfristig finanziert sein. Die Finanzierung durch Investoren ist notwendig, und die Anlage muss den Strom auf dem Niveau der erwarteten Stromkosten produzieren können, um diese Investoren zu finden.

Die Anlage soll im Endausbau rund 18.8 GWh Strom pro Jahr produzieren. Dies entspricht laut Projektanten dem jährlichen Strombedarf der Gemeinde Samedan. Ein zentrales Anliegen der Projektanten ist es, den Solarstrom direkt in der Region abzusetzen und lokal sowie regional zu verkaufen. Dies soll die Wertschöpfung in der Region behalten. Mit Alpiq als Partner kann der Strom lokal abgesetzt werden und zusammen mit Alpiq kann der Sonnenstrom optimal mit Wasserkraft ergänzt werden. Die wirtschaftliche Betrachtung des Solarkraftwerks Samedan umfasst die hohen Investitionskosten und die geplante Struktur zur Finanzierung und den Erlös aus dem Stromverkauf, der strategisch auf die regionale Versorgung ausgerichtet ist.

Zugänglichkeit des Standorts.

Der Standort des Solarkraftwerks zwischen dem Flugplatz Samedan und dem Fluss Flaz bietet eine entscheidende Nähe zur bestehenden Energieinfrastruktur. Die gesamte produzierte Energie kann dank zwei Anschlussmöglichkeiten an bestehende Trafostationen (Airport und Promulins) jederzeit ins Stromnetz eingespeist werden. Diese kurze Distanz zu den Anschlusspunkten, die direkt in das Stromnetz der Gemeinde Samedan führen, bietet technische und finanzielle Vorteile. Das Projekt profitiert von verminderten Anschlusskosten ans Stromnetz. Zudem ermöglicht die Anbindung über zwei Leitungen die Etappierung des Anlagenbaus und stellt später die Verfügbarkeit zumindest eines Teils der Anlage sicher.

Die Nähe zur Infrastruktur erfordert zwar eine enge Abstimmung und gute Koordination zwischen den beteiligten Parteien, sie ermöglicht aber auch den Ausbau und die Verstärkung des Stromnetzes der Gemeinde Samedan, was dieses für die Zukunft sicherer und effizienter macht – ein direkter Nutzen für die Gemeinde. Diverse neue Kabelverbindungen und Transformatorenstationen sind im Rahmen des Projekts geplant oder teilweise bereits realisiert, um die Anbindung sicherzustellen.

Die verkehrstechnische Erschliessung des Standorts ist ein weiterer Vorteil. Die Nähe zur Kantonsstrasse und zur Rhätischen Bahn ermöglicht einen schnellen, verhältnismässig kostengünstigen und umweltfreundlichen Transport von Material und Modulen. Diese Infrastruktur unterstützt auch eine zügige Installation der Anlage.

Dank der Möglichkeit, die PV-Tafeln geschützt in einer Halle vormontieren zu können, ist eine ganzjährige Realisierung des Projekts möglich. Verankerungen können von Frühling bis Herbst angebracht und die vorgefertigten Tafeln anschliessend direkt montiert werden. Dieser Umstand ist wichtig, um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten und die Anlage fristgerecht ans Netz zu bringen.

Mehrfachnutzung und Kompatibilität mit bestehenden Aktivitäten

Der gewählte Standort ermöglicht trotz des grossen Massstabs des Solarkraftwerks die Fortführung anderer Nutzungen. Durch die vertikale Aufstellung der Module mit grosszügigen Abständen (6.5 Meter Reihenabstand) kann die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Nur rund 5% der 21 Hektar Gesamtfläche werden für die Anlage selbst genutzt, die restlichen 95% bleiben für die Mehrfachnutzung offen. Touristische Aktivitäten wie Wandern und Langlaufen sind weiterhin möglich. Kleintiere unter den Modulreihen passieren. Flachmoor und Trockenwiesen werden grosszügig ausgelassen.

Genehmigungsprozess und Bau.

Die Realisierung eines Projekts dieser Grössenordnung in der Schweiz ist an umfassende Verfahren gebunden, die verschiedene Ebenen und Interessen berücksichtigen.

- 13. Juli 2023 Zustimmung der Standortgemeinde

- 11. Juli 2024 Nutzung von 7,5 Hektaren Gemeindeland, Zustimmung zu einem Dienstbarkeitsvertrag

- 18. April 2024 Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI)

- 26. September bis am 28. Oktober 2024 öffentliche Planauflage Gemeindeverwaltung Samedan und online, anschliessende Bearbeitung von Einsprachen und Stellungnahmen vom Kanton Graubünden

- Anfang 2025 Abschluss unter Einbezug aller betroffenen Parteien und Behörden und Dossier dem Regierungsrat des Kantons Graubünden zur Bewilligung vorgelegt

- Erwartete Baubewilligung

- Bau und die Realisierung, Etappierung und Zeitplan, die Anlage wird in 3 Etappen gebaut

Integration in das lokale Energienetz.

Die geplante Photovoltaik-Grossanlage erfordert den Bau von spezifischer Infrastruktur zur Umwandlung und Weiterleitung des erzeugten Stroms. Das Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI), das die IBG Engineering AG im Namen von Energia Samedan eingereicht hat, umfasst unter anderem 6 Transformatorenstationen und 10 Kabelverbindungen. Diese Stationen und Leitungen sind notwendig, um den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und ihn auf die richtige Spannungsebene für die Einspeisung in das Mittelspannungsnetz zu bringen.

Ein wesentlicher Vorteil des Standorts Samedan für das Solarkraftwerk ist die Nähe zu bestehender Infrastruktur. Die Anlage profitiert von zwei vorhandenen Netzanschlüssen in kurzer Distanz. Diese Anschlüsse führen direkt in das eigene Stromnetz der Gemeinde Samedan, was eine effiziente Einspeisung ermöglicht.

Die gesamte produzierte Energie kann jederzeit an den Transformatorenstationen Airport und Promulins ins Stromnetz eingespeist werden. Die Anbindung über zwei Anschlussleitungen ist zudem vorteilhaft, da sie die Etappierung der Anlage erleichtert und auch nach der Fertigstellung die Verfügbarkeit von mindestens einem Teil der Anlage gewährleistet. Dies ist besonders wichtig für den Zeitplan, um die erste Bauetappe zur Erreichung der Solarexpress-Ziele zeitgerecht ans Netz zu bringen. Einige dieser Transformatorenstationen sind neu geplant, während andere bereits gebaut wurden, zum Beispiel Airport 0017 sowie Promulins 0016 und nachträglich in das Genehmigungsverfahren einbezogen sind. Auch bei den Kabelverbindungen gibt es neue Leitungen speziell für das Solarprojekt zwischen den Engadin Solar Stationen und zu Airport 0017 und Promulins 0016 sowie bestehende oder bereits erstellte Leitungen, die für die benötigte Netzverstärkung im Rahmen des Solarprojekts dienen wie zum Beispiel zwischen Mulin und Quadratscha oder Promulins 0016 und Unterwerk Bever.

Das Solarkraftwerk Samedan soll nicht nur Strom produzieren, sondern auch zur Stärkung des lokalen Stromnetzes beitragen. Durch das Projekt kann das Stromnetz der Gemeinde Samedan ausgebaut werden, um es sicherer und effizienter für die Zukunft zu machen. Die Gemeinde Samedan profitiert von dieser Netzverstärkung. Gleichzeitig profitiert das Projekt von verminderten Anschlusskosten an das Stromnetz, da die notwendigen Verstärkungen im Rahmen des Gesamtprojekts erfolgen. Die Nähe zu bestehender Infrastruktur erfordert jedoch auch eine enge Absprache und gute Koordination zwischen allen Parteien. Insbesondere die Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan (Infra) ist beteiligt und hat zugestimmt, ein Durchleitungsrecht für die Energieableitung durch das Flugplatzareal bis zu einer Trafostation auf dem Gelände zu erteilen. Dabei muss sichergestellt werden, dass diese Kabelverbindung den Flugbetrieb und die Infrastruktur weder während des Baus noch danach beeinträchtigt. Ein erklärtes Ziel ist es, den erzeugten Solarstrom direkt in der Region abzusetzen oder regional zu verkaufen, um die Wertschöpfung in der Region zu behalten. Energia Samedan, eine selbständige Gesellschaft des öffentlichen Rechts, ist Teil der Projektgesellschaft und betreibt das Verteilnetz sowie eigene Produktionsanlagen für die Stromversorgung der Gemeinde Samedan. Mit Alpiq und IWB sind zudem zwei starke Energieversorger als Partner in der Projektgesellschaft Energia Solara Engiadinaisa SA an Bord.

Technische Daten Solarkraftwerk Samedan.

Die Redimensionierung des Projekts im Vergleich zu

früheren Planungen führte zur aktuellen Grösse von rund 21 Hektaren und einer

Nennleistung von 14.5 MWp im

Endausbau. Es wird erwartet, dass das Kraftwerk jährlich rund 18.8 GWh Strom

produziert. Diese Produktionsmenge entspricht laut Projektanten dem jährlichen

Strombedarf der Gemeinde Samedan. Ein zentrales Leistungsmerkmal ist die hohe

Winterstromproduktion. Die Anlage soll 47% ihres Stroms im Winter (1. Oktober

bis 31. März) produzieren. Die spezifische Winterstromproduktion wird mit 609

kWh/kWp angegeben, was die gesetzliche Anforderung von 500 kWh/kWp deutlich

übertrifft. Die Anlage trägt zur CO2-Einsparung bei. Durch den Beitrag

zur Stromversorgung hilft sie, das Reservekraftwerk in Birr nicht oder weniger

laufen zu lassen. Dies spart zwischen 11'000 und 15'000 Tonnen CO2 pro Jahr,

was den Emissionen von etwa 7'000–9'000 Autos pro Jahr entspricht.

Technische Daten:

- 1705 m.ü.M. Standort Solarkraftwerk Samedan

- 21 Hektaren Gesamtfläche

- 5 % der Gesamtfläche genutzt für Solaranlage

- Bifaziale Module (beidseitig Strom produzierend)

- Senkrecht stehende Modulreihen

- 90° Neigungswinkel der Module

- Ausrichtung nach Süden

- die Reihen verlaufen von Ost nach West (ca. 27° Ausrichtung, ca. 90º zur Landepiste)

- Reihenabstand (Durchschnitt): 6.5 Meter

- Bodenfreiheit unter den Modulen (Durchschnitt): 1.25 Meter

- 1-1.5 Meter Höhe ab Boden (erlaubt Passage für Kleintiere)

- Maximale Anlagenhöhe: max. 5 Meter

- Einfache Gravitationsverankerungen, die nach 30 Jahren rückstandslos entfernt werden können. Es werden keine explosiven Anker verwendet.

- Entfernung zur Kantonsstrasse: Mehr als 600 Meter

- Entfernung zum Dorf Samedan: Mehr als 1 km

- Abstand zum Fussweg/Loipe: Mindestens 12 Meter

- 14.5 MWp Nennleistung

- 18.8 GWh erwarteter jährlicher Ertrag (in etwa jährlicher Strombedarf der Gemeinde Samedan)

- 1296 kWh/kWp jährlicher spezifischer Ertrag

- 8.8 GWh erwarteter Winterertrag (1. Oktober - 31. März)

- 609 kWh/kWp spezifischer Winterertrag (Mindestanforderung für alpine Solaranlagen, 500 kWh/kWp)

- 47% Winterproduktion am Jahresertrag

- 6 Transformatorenstationen

- 10 Kabelverbindungen

- Netzverstärkung, Spannungen von 16 kV, 20 kV und 24 kV

- Geschätzte Baukosten: 45 Mio. Franken

- 30 Jahre geplante Lebensdauer

Wer sind die Investoren?

Die Realisierung des Solarkraftwerks Samedan wird von der Projektgesellschaft Energia Solara Engiadinaisa SA vorangetrieben. Die Projektgesellschaft Energia Solara Engiadinaisa wurde ursprünglich von zwei Hauptakteuren gegründet:

Energia Samedan.

Eine selbständige Gesellschaft des öffentlichen Rechts, die für die Stromversorgung der Gemeinde Samedan verantwortlich ist. Sie betreibt das lokale Verteilnetz und eigene Produktionsanlagen. Ihre Beteiligung stellt die wichtige lokale Verankerung des Projekts sicher.

TNC Consulting AG.

Ein Unternehmen aus Feldmeilen mit 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Photovoltaik, Entwicklung, Anwendung und Umsetzung. Thomas Nordmann, Gründer und Geschäftsführer der TNC Consulting AG, ist auch Verwaltungsratspräsident der Projektgesellschaft.

Um ein Projekt dieser Grössenordnung zu stemmen und den erzeugten Strom effektiv vermarkten zu können, sind weitere starke Partner notwendig. Im Laufe der Projektentwicklung konnten zwei bedeutende Schweizer Energieversorger als Investoren gewonnen werden:

Alpiq Holding AG.

Eine führende Schweizer Stromproduzentin und Energiedienstleisterin, die europaweit tätig ist. Alpiq bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Energieerzeugung, Vermarktung und Energieoptimierung an. Alpiq hat eine Absichtserklärung für eine Beteiligung am Solarkraftwerk Samedan unterzeichnet und soll voraussichtlich 40 Prozent an der Projektgesellschaft halten. Die Projektanten freuen sich über diese voraussichtliche Beteiligung und betonen, dass man mit Alpiq den Strom des Solarkraftwerks auch lokal absetzen kann. Die Möglichkeit, den Sonnenstrom vom Engadin optimal mit Wasserkraft zu ergänzen, wird hervorgehoben.

IWB (Industrielle Werke Basel).

Diese Nordwestschweizer Energieversorgerin wird als "weiterer Partner" und "Expertin für alpine Projekte" bezeichnet, die zur gemeinsamen Gesellschaft stösst. IWB gilt als erste Adresse in der Schweiz für klimafreundliche Energie und ist seit Jahrzehnten ein grosser Investor in inländische Wasserkraft. Mit frühen Beteiligungen an Projekten wie dem Windpark Juvent und dem alpinen Solarkraftwerk AlpinSolar ist IWB ein Pionier für ökologische, einheimische Stromproduktion.

Alpiq und IWB halten zusammen 60 % der Anteile, während TNC Consulting AG und Energia Samedan die restlichen 40 % halten. Die Gewinnung weiterer Partner für zukünftige Etappen ist vorgesehen. Diese Partnerstruktur soll die langfristige Finanzierung des Projekts sichern. Die geschätzten Baukosten für die Anlage betragen rund 45 Millionen Franken, wobei die Gemeinde Samedan selbst nicht an der Finanzierung beteiligt ist. Die Kombination aus lokaler Verankerung durch Energia Samedan, spezifischer PV-Expertise durch TNC Consulting AG und der finanziellen sowie strategischen Stärke von Alpiq und IWB bildet das Fundament für die Umsetzung des Solarkraftwerks Samedan.

Stromkunden des Solarkraftwerks Samedan.

Ein zentraler Punkt in der Kommunikation des Projekts ist die Menge des produzierten Stroms im Verhältnis zum lokalen Bedarf. Die geplante Anlage mit einer Nennleistung von 14.5 MWp soll einen jährlichen Ertrag von etwa 18.8 GWh pro Jahr liefern. Diese Menge entspricht in etwa dem jährlichen Strombedarf der gesamten Gemeinde Samedan.

Die Stromversorgung der Gemeinde Samedan ist ein Hauptziel des Projekts. Die direkte Anbindung an das eigene Stromnetz der Gemeinde Samedan an den Transformatorenstationen Airport und Promulins wird als technischer Vorteil hervorgehoben, der es ermöglicht, die produzierte Energie jederzeit einzuspeisen und gleichzeitig das lokale Netz zu verstärken. Energia Samedan beabsichtigt, den Strom des Solarkraftwerks zu übernehmen und selbst lokal und regional zu verkaufen. Die Projektanten rechnen damit, dass die Gestehungskosten pro Kilowattstunde unter den heutigen Strompreisen der Gemeinde Samedan liegen könnten, was den lokalen Absatz attraktiv machen würde.

Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.

5. Mai 2025, Quellenverzeichnis.