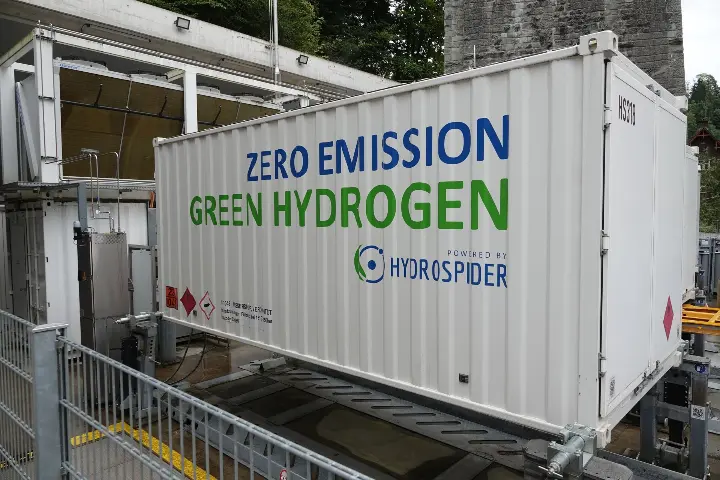

Grüner Wasserstoff für Brennstoffzellen-Lastwagen mit 40 Tonnen Gesamtgewicht - Produktion im EW Kubel St. Gallen.

26.8.2025

Was war die Idee für ein Elektrizitätswerks Kubel?

Das Elektrizitätswerk Kubel entstand aus einer visionären Idee des Ingenieurs Louis Kürsteiner um das Jahr 1895. Die zentrale Idee war es, das Wasser der Flüsse Urnäsch und Sitter im Gübsenmoos zu sammeln und diese natürlichen Wasserkräfte zur Stromerzeugung zu nutzen. Dies führte zur Schaffung des Gübsensees, dem ersten Speichersee der Schweiz mit einer Gewichtsstaumauer. Die treibende Kraft hinter diesem Projekt war die Notwendigkeit, den rasant steigenden Strombedarf der gesamten Region St.Gallen zu decken. Als das Kubelwerk im Oktober 1900 seinen Betrieb aufnahm, war es das erste Speicherkraftwerk der Schweiz. Die anfängliche Anlage umfasste vier Maschinengruppen mit je 500 PS Leistung und nutzte zunächst nur das Wasser der Urnäsch. Diese Pioniertat legte den Grundstein für die Stromversorgung der Region und war von Anfang an auf eine schrittweise Anpassung der Produktionskapazität an den wachsenden Stromverbrauch ausgelegt.

Das Sitterviadukt (Südostbahn) über dem EW Kubel.

Geschichte des Elektrizitätswerk Kubel.

Die Geschichte des Elektrizitätswerks Kubel ist geprägt von Pionierleistungen und kontinuierlicher Weiterentwicklung, die eng mit der Stromversorgung der Region St.Gallen verbunden ist. Das Kraftwerk war das erste Speicherkraftwerk der Schweiz und dient heute zusätzlich der Produktion von grünem Wasserstoff.

- Um 1895: Der Ingenieur Louis Kürsteiner stellte einen Plan vor, das Wasser der Flüsse Urnäsch und Sitter im Gübsenmoos zu sammeln und durch unterirdische Stollen zur Stromerzeugung zu nutzen. Dies führte zur Entstehung des Gübsensees, dem ersten Speichersee mit Gewichtsstaumauer der Schweiz.

- 1897: Der Bau des Wasserkraftwerks Kubel begann.

- 18. April 1898: Die Elektrizitätswerk Kubel AG wurde zur Umsetzung dieses Projekts gegründet.

- September 1898: Die Bauarbeiten starteten.

- 19. Oktober 1900: Das Werk produzierte erstmals elektrische Energie. Das Kubelwerk war zu diesem Zeitpunkt das erste Speicherkraftwerk der Schweiz. Die ursprüngliche Anlage umfasste vier Maschinengruppen mit je 500 PS Leistung und nutzte vorerst nur das Wasser der Urnäsch.

- Bis 1907: Das Kraftwerk wurde viermal erweitert, unter anderem mit zwei Dampfturbinen. Die hydraulische Leistung betrug nun 8700 PS, und die Leistung der Dampfmaschinen zur Sicherstellung der Stromversorgung bei Niedrigwasser lag bei 4000 PS. Die Gesamtkapazität der Anlage versechsfachte sich.

- 1910: Die Stadt St.Gallen (oder der Kanton St.Gallen) übernahm sämtliche Aktien der Kraftwerk Kubel AG, wodurch das Werk in öffentlichen Besitz überging.

- 1914 (August): Das Kubelwerk wurde in die neu gegründete St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) eingebracht.

- August 1914 bis Mai 1918: Ein Sitterstollen wurde parallel zum Urnäschstollen gebaut, um die Kapazität zu erhöhen.

- 1916/18: Ein Druckstollen wurde vom Gübsensee zum Kubelwerk gebaut.

- 1931/33: Drei Dieselmotoranlagen (Sulzer, Winterthur) mit einer Gesamtleistung von 22'200 PS wurden installiert, welche die alten Dampfmaschinen ersetzten und damals die grössten ihrer Art in Europa waren. Ab 1933 produzierte eine grosse Dieselanlage hochwertige Spitzenenergie.

- Bis 1937: Die hydraulische Leistung stieg von 8700 PS auf 26'200 PS.

- 1972: Der Bau einer Kaverne mit drei Francis-Turbinen begann.

- 1976: Die drei Francis-Turbinen wurden in Betrieb genommen, und das völlig neue Kavernenkraftwerk im Berginneren nahm den Betrieb auf. Die installierte Leistung betrug 13,45 MW, und die jährliche hydraulische Stromerzeugung stieg um 10 Prozent auf 30 Millionen kWh.

- 17. Mai 1977: Das Kavernenkraftwerk wurde offiziell eingeweiht. Die Dieselanlagen waren bis zu diesem Jahr in Betrieb.

- Ende 1983: Die Renovation der Gebäude wurde unter Berücksichtigung des Heimatschutzes abgeschlossen, und die alten hydraulischen Anlagen und Dieselmotoren wurden abgebaut.

- Um 2019: Die SAK gründete zusammen mit Avia Osterwalder die Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG am Standort Kubel.

- 29. September 2021: Der Spatenstich für die neue Wasserstoffproduktionsanlage erfolgte.

- 2022: Die Produktion von grünem Wasserstoff begann.

- 17. November 2022: Die offizielle Inbetriebnahme der Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel fand statt, als Pionierprojekt einer sektorenübergreifenden Kooperation zwischen SAK, Osterwalder Gruppe und SN Erneuerbare Energie AG (SNEE).

Das Wasserkraftwerk Kubel produziert jährlich rund 29,8 bis 30 Millionen kWh Strom und deckt den Strombedarf von etwa 6'620 Haushalten. Es ist mit dem Label «naturemade» zertifiziert. Die angeschlossene Wasserstoffproduktionsanlage produziert jährlich circa 250 Tonnen CO2-neutralen Wasserstoff aus Wasserkraft, was den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen decken kann oder Kapazitäten für 3,5 Millionen LKW-Kilometer bzw. bis zu 25 Millionen PKW-Kilometer bietet.

Wie wurde Elektrizitätswerks Kubel gebaut?

Alles begann um 1895 mit einer kühnen Idee des Ingenieurs Louis Kürsteiner. Sein Plan sah vor, die Wasserkraft der Flüsse Urnäsch und Sitter im Gübsenmoos zu sammeln und durch unterirdische Stollen zur Stromerzeugung zu nutzen. Eine entscheidende Massnahme war dabei die Schaffung des Gübsensees, der als erster Speichersee der Schweiz mit einer Gewichtsstaumauer realisiert wurde. Um dieses ambitionierte Projekt in die Tat umzusetzen, wurde am 18. April 1898 die Elektrizitätswerk Kubel AG gegründet. Schon wenige Monate später, im September 1898, begannen die Bauarbeiten. Es war eine Zeit des Aufbruchs und der Innovation, die schliesslich am 19. Oktober 1900 ihren ersten Höhepunkt erreichte: Das Werk produzierte erstmals elektrische Energie und ging als erstes Speicherkraftwerk der Schweiz in Betrieb.

Die ursprüngliche Anlage war mit vier Maschinengruppen von je 500 PS Leistung ausgestattet und nutzte zunächst das Wasser der Urnäsch. Doch die Verantwortlichen wussten, dass der Strombedarf stetig wachsen würde. Daher war das Kraftwerk von Anfang an auf eine schrittweise Anpassung und Erweiterung der Produktionskapazität ausgelegt.

Kontinuierlicher Ausbau und technologische Sprünge.

Diese Anpassungsfähigkeit zeigte sich schnell: Bereits bis 1907 wurde das Kraftwerk viermal erweitert, unter anderem durch den Einbau von zwei Dampfturbinen. Die hydraulische Leistung stieg auf beeindruckende 8700 PS, und zusätzliche Dampfmaschinen mit 4000 PS sicherten die Stromversorgung bei Niedrigwasser. In nur sieben Jahren hatte sich die Gesamtkapazität des Werks versechsfacht, und die ursprünglichen 500-PS-Maschinen wurden durch leistungsfähigere 1000-PS-Aggregate ersetzt.

Auch die Infrastruktur wurde weiter ausgebaut. Zwischen August 1914 und Mai 1918 wurde ein Sitterstollen parallel zum Urnäschstollen gebaut, um die Wassermenge und damit die Kapazität weiter zu erhöhen. Zudem entstand zwischen 1916 und 1918 ein Druckstollen, der das Wasser direkt vom Gübsensee zum Kubelwerk führte. Heute wird das Wasser der Sitter und Urnäsch über diese beiden rund 12 Kilometer langen Stollen in den Gübsensee geleitet.

Ein weiterer signifikanter technologischer Sprung erfolgte zwischen 1931 und 1933 mit der Installation von drei Dieselmotoranlagen der Firma Sulzer aus Winterthur. Diese Anlagen mit einer Gesamtleistung von 22'200 PS ersetzten die älteren Dampfmaschinen und galten damals als die grössten ihrer Art in Europa. Ab 1933 produzierten sie hochwertige Spitzenenergie. Bis 1937 hatte sich die hydraulische Leistung des Werks auf 26'200 PS gesteigert. Die Dieselanlagen waren übrigens bis 1977 in Betrieb.

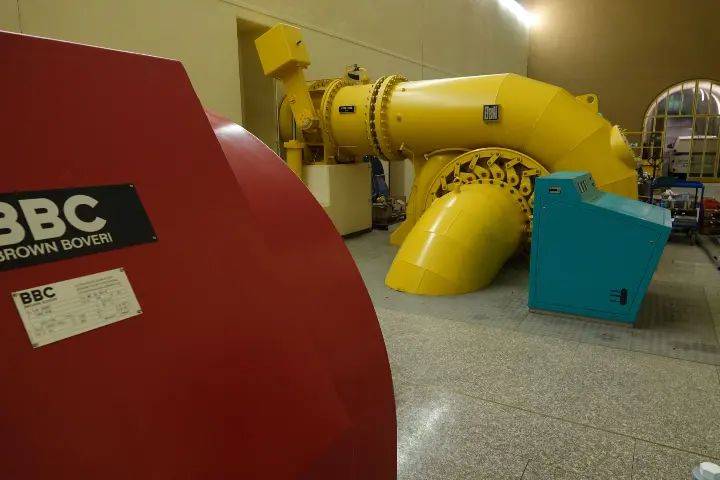

Das Kavernenkraftwerk: Ein Herzstück im Berg.

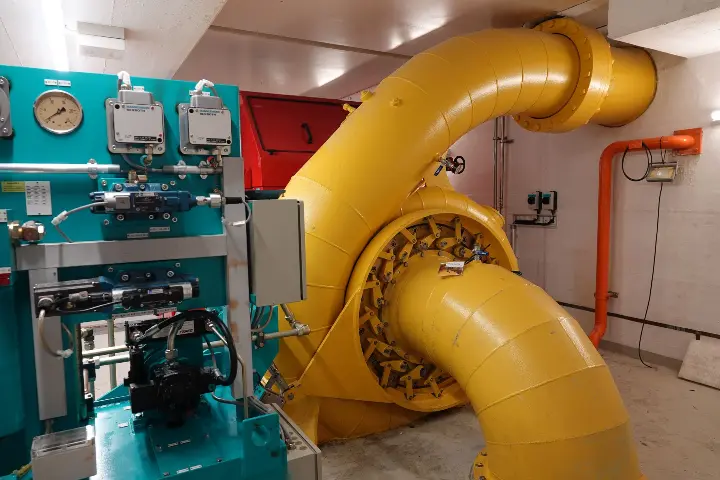

In den 1970er-Jahren stand das Kubelwerk vor einer grundlegenden Modernisierung. Es war reparaturbedürftig und störungsanfällig geworden. Die Lösung war ein ambitiöses Projekt: der Bau eines völlig neuen Kavernenkraftwerks tief im Berginneren. Der Bau begann 1972, und bereits 1976 wurden die drei Francis-Turbinen in Betrieb genommen. Die offizielle Einweihung erfolgte am 17. Mai 1977.

Dieses Kavernenkraftwerk erhöhte die verfügbare Leistung um 30 Prozent auf 13,45 MW und die mittlere Jahresleistung um 10 Prozent auf 30 Millionen kWh. Die Maschinengruppen werden seither vollautomatisch gesteuert, was einen effizienten Betrieb ermöglicht.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Kavernenkraftwerks wurden die alten hydraulischen Anlagen und die Dieselmotorenanlagen abgebaut. Die ehemaligen Betriebsgebäude wurden bis Ende 1983 unter Berücksichtigung des Heimatschutzes renoviert und dienen heute neben musealen Zwecken auch als Standort für Hilfsbetriebe, die für den Betrieb und Unterhalt der Produktions- und Verteilanlagen benötigt werden.

Grüner Wasserstoff: Die jüngste Innovation.

Die Entwicklung des Standorts Kubel ist noch nicht abgeschlossen. Um das Potenzial des Wasserkraftwerks weiter für eine nachhaltige Energiezukunft zu nutzen, gründete die SAK um 2019 in einem Joint Venture mit Avia Osterwalder die Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG.

Am 29. September 2021 erfolgte der Spatenstich für die neue Wasserstoffproduktionsanlage. Der erste Container, der den Elektrolyseur beherbergt, wurde im April 2022 geliefert. Die Produktion von grünem Wasserstoff wurde 2022 aufgenommen, und die offizielle Inbetriebnahme fand am 17. November 2022 statt. Dieses Pionierprojekt ist eine Kooperation zwischen SAK, der Osterwalder Gruppe und der SN Erneuerbare Energie AG (SNEE).

Die Anlage, die über eine elektrische Leistung von 2 MW verfügt und direkt vom Wasserkraftwerk Kubel mit Strom versorgt wird, produziert jährlich etwa 250 Tonnen CO2-neutralen Wasserstoff. Damit deckt sie den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen. Die Wasserstoffproduktion am Kubel ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende und die Dekarbonisierung des Strassenverkehrs, indem sie grünen Wasserstoff als erneuerbare Energiequelle anbietet.

Technische Daten.

Das Elektrizitätswerk Kubel, ein Pionier in der Schweizer Wasserkraft, vereint traditionelle Stromerzeugung mit moderner Wasserstoffproduktion. Hier sind die technischen Daten des Werks und seiner angeschlossenen Wasserstoffanlage:

Wasserkraftwerk Kubel.

Das Wasserkraftwerk Kubel ist das grösste Kraftwerk der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und ein historischer Meilenstein der Schweizer Energieversorgung.

Inbetriebnahme:

- Erstmalige Produktion elektrischer Energie: 19. Oktober 1900.

- Inbetriebnahme des Kavernenkraftwerks: 1976 (offizielle Einweihung am 17. Mai 1977).

Technologie:

- Speicherkraftwerk.

- Ursprünglich mit vier Maschinengruppen zu je 500 PS Leistung.

- Bis 1907 viermal erweitert, mit Dampfturbinen. Die alten 500-PS-Maschinen wurden durch vier 1000-PS-

- Maschinen ersetzt, ergänzt um eine 1000-PS-Dampfmaschine und ein 3000-PS-Aggregat.

- Drei Dieselmotoranlagen (Sulzer, Winterthur) mit einer Gesamtleistung von 22'200 PS wurden 1931/33 installiert und waren bis 1977 in Betrieb (Leistung 15'000 kW).

- Kavernenkraftwerk im Berginneren mit drei Francis-Turbinen (seit 1976).

Wassernutzung:

- Das Wasser der Flüsse Urnäsch und Sitter wird über zwei rund 12 km lange Stollen in den Gübsensee geleitet.

- Der Gübsensee war der erste Speichersee mit Gewichtsstaumauer der Schweiz.

- Die ursprüngliche Anlage nutzte eine Fallhöhe von 94 Metern. Die heutige Anlage hat eine Fallhöhe von 92 m.

Leistung & Produktion:

- Ursprüngliche installierte Leistung: 4 x 500 PS.

- Hydraulische Leistung bis 1907: 8700 PS, Dampfmaschinen: 4000 PS.

- Hydraulische Leistung bis 1937: 26'200 PS.

- Installierte Leistung (Kavernenkraftwerk): 13,45 MW (13'450 kW).

- Jahresproduktion (hydraulisch): ca. 29.8 bis 30 Millionen kWh (29.8 - 30 GWh).

- Deckungsgrad: Der Strombedarf von rund 6'620 Haushalten kann gedeckt werden.

- Zertifizierung: Mit dem Label «naturemade» zertifiziert für 100% erneuerbare Energie und geringe Umweltbelastung.

Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel.

Am Standort Kubel wird zusätzlich grüner Wasserstoff produziert, ein Kooperationsprojekt zur Dekarbonisierung des Strassenverkehrs.

- Inbetriebnahme: Offiziell am 17. November 2022.

- Produktion von grünem Wasserstoff begann 2022.

- Der erste Container (Elektrolyseur) wurde im April 2022 geliefert.

- Die 2 MW-Anlage sollte voraussichtlich im September 2022 in Betrieb genommen werden.

- Betreiber: Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO), ein Joint Venture der SAK, Osterwalder Gruppe und SN Erneuerbare Energie AG (SNEE).

- Stromquelle: Bezieht den Strom direkt und CO2-neutral vom angrenzenden Wasserkraftwerk Kubel. Hauptsächlich wird die Restwassermenge des Kraftwerks für die Wasserstoffproduktion genutzt.

Produktionsdaten:

- Elektrische Leistung: 2 MW. (Eine Quelle nennt 2.5 MW, aber 2 MW wird häufiger genannt.)

- Produktionsrate: 36 kg Wasserstoff pro Stunde.

- Jahresproduktion: ca. 250 Tonnen CO2-neutralen Wasserstoff.

- Deckungsgrad: Entspricht dem Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen oder bis zu 60 LKW täglich.

- Kapazität: Bietet Kapazitäten für rund 3,5 Millionen LKW-Kilometer oder bis zu 25 Millionen PKW-Kilometer pro Jahr.

- Lieferung: Täglich drei bis vier Wasserstoff-Container an Tankstellen der Osterwalder Gruppe und andere Standorte.

- Betrieb: Geplant sind mindestens 5'000 Betriebsstunden pro Jahr, welche etwa gleichmässig über das Jahr verteilt sind. Die Anlage wird so gesteuert, dass nur produziert wird, wenn das Wasserkraftwerk genügend Energie liefert.

Was ist die Idee der Wasserstoffproduktion?

Die Idee hinter der Wasserstoffproduktion, insbesondere die des grünen Wasserstoffs, ist vielschichtig. Die Wasserstoffproduktion im Kubel ist ein «Versuchslabor». Einzelne Ideen, die mit der Nutzung von Wasserstoff verbunden werden, müssen sich erst noch für den Einsatz im industriellen Massstab als machbar erweisen, wie:

Dekarbonisierung des Strassenverkehrs: Wasserstoff soll als CO2-neutrale Treibstoffalternative zu fossilen Energieträgern wie Benzin und Diesel angeboten werden. Grüner Wasserstoff soll insbesondere den Schwerlastverkehr dekarbonisieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen leisten.

Speicherung erneuerbarer Energien: Grüner Wasserstoff wird als eine Möglichkeit angesehen, um Strom aus erneuerbaren Quellen zu speichern. Dies ermöglicht es, überschüssige erneuerbare Energie zu nutzen und bei Bedarf wieder bereitzustellen.

Netzstabilisierung: Die Produktion von Wasserstoff kann zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen, indem sie in Abstimmung mit der Einspeisung ins Netz der SAK erfolgt.

Nutzung lokaler, erneuerbarer Energiequellen: Die Produktion von grünem Wasserstoff im Kubelwerk nutzt den Strom direkt vom angrenzenden Wasserkraftwerk Kubel, welches selbst Strom aus Wasser- und Speicherkraft produziert. Dies stellt eine CO2-neutrale Herstellung sicher. Vorwiegend wird die Restwassermenge des Kraftwerks für die Wasserstoffproduktion genutzt.

Strategische Partnerschaft und Innovation: Unternehmen wie die SAK, die Osterwalder Gruppe und die SN Erneuerbare Energie AG (SNEE) haben das Joint Venture Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO) gegründet, um ihre Kräfte und ihr Know-how zu bündeln und diesen neuen, nachhaltigen Geschäftszweig aufzubauen. Sie sehen darin eine Reaktion auf verschärfte CO2-Vorschriften und die mittelfristige Notwendigkeit, alternative Treibstoffe anzubieten.

Wahrnehmung von Verantwortung: Die beteiligten Akteure sehen die Wasserstoffproduktion als eine Möglichkeit, ihrer Verantwortung für den Standort Schweiz, für die Zukunft der Energieproduktion und den Energiewandel gerecht zu werden. Die Wasserstoffgestehungskosten sind hauptsächlich von den Stromgestehungskosten im Wasserkraftwerk abhängig, welche wiederum vom internationalen Strommarkt unabhängig sind.

Technische Daten Wasserstoffproduktion.

Die Wasserstoffproduktionsanlage im Elektrizitätswerk Kubel ist ein Pionierprojekt in der Schweiz zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Inbetriebnahme:

- Die Produktion von grünem Wasserstoff im Kubelwerk wurde offiziell am 17. November 2022 aufgenommen.

- Der erste Container (Elektrolyseur) wurde bereits im April 2022 geliefert.

- Die Anlage war ursprünglich für eine Inbetriebnahme im September 2022 vorgesehen.

- Die Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO) wurde im September 2019 gegründet, und die SN Erneuerbare Energie AG (SNEE) trat dem Joint Venture im Juli 2022 bei.

Betreiber:

- Die Anlage wird von der Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO) betrieben.

- Die WPO ist ein Joint Venture der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK), der Osterwalder Gruppe und der SN Erneuerbare Energie AG (SNEE).

Stromquelle:

- Die Anlage bezieht ihren Strom direkt und CO2-neutral vom angrenzenden Wasserkraftwerk Kubel.

- Für die Wasserstoffproduktion wird vorwiegend die Restwassermenge des Kraftwerks genutzt.

- Die Wasserstoffgestehungskosten sind hauptsächlich von den Stromgestehungskosten des Wasserkraftwerks abhängig, welche unabhängig vom internationalen Strommarkt sind.

- Die Herstellung erfolgt mittels Elektrolyse mit CO2-neutraler, erneuerbarer Elektrizität.

Elektrische Leistung:

- Die Elektrolyse-Anlage verfügt über eine elektrische Leistung von 2 MW.

- Eine Quelle nennt eine elektrische Leistung von 2.5 MW.

Produktionsrate:

- Die Anlage produziert 36 kg Wasserstoff pro Stunde.

Jahresproduktion:

- Es werden jährlich etwa 250 Tonnen CO2-neutralen grünen Wasserstoffs produziert, abhängig von der verfügbaren Strommenge.

Betrieb:

- Es sind mindestens 5'000 Betriebsstunden pro Jahr geplant, welche etwa gleichmässig über das Jahr verteilt sind.

- Die Anlage wird so gesteuert, dass nur produziert wird, wenn das Wasserkraftwerk genügend Energie liefert.

Lieferung und Kapazität:

- Es lassen sich täglich drei bis vier Wasserstoff-Container befüllen und an Tankstellen der Osterwalder Gruppe und andere Standorte liefern.

- Die Produktionsmenge deckt den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen oder bis zu 60 LKW täglich.

- Sie bietet Kapazitäten für rund 3,5 Millionen LKW-Kilometer oder bis zu 25 Millionen PKW-Kilometer pro Jahr.

Bedeutung:

- Das Projekt trägt zur Dekarbonisierung des Strassenverkehrs bei, insbesondere des Schwerlastverkehrs.

- Die Wasserstoffproduktion trägt auch zur Netzstabilisierung bei, indem sie in Abstimmung mit der Einspeisung ins Netz der SAK erfolgt.

Welche technischen Probleme wurden bei der Wasserstoffproduktion im Kubel gelöst?

Die Errichtung und der Betrieb der Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel haben verschiedene Herausforderungen gemeistert oder innovative Ansätze zur Problemlösung aufgezeigt:

Problem:

Sicherstellung einer CO2-neutralen Wasserstoffproduktion und Vermeidung des "Strom- und CO2-Problems". Der Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen, die Strom aus dem allgemeinen Netz beziehen, birgt das Risiko, dass der benötigte Strom aus fossilen Quellen stammt oder importiert wird, wenn nicht ausreichend erneuerbare Energien verfügbar sind. Eine ganzjährige Volllast ist unter solchen Umständen weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, da sie das "Strom- und CO2-Problem" vergrössern könnte.

Lösung:

Die Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel löst dieses Problem, indem sie ihren Strom direkt und ausschliesslich vom angrenzenden Wasserkraftwerk Kubel bezieht. Dadurch ist die Produktion von grünem Wasserstoff von Natur aus CO2-neutral. Zudem wird vorwiegend die Restwassermenge des Kraftwerks genutzt. Die Anlage ist so gesteuert, dass sie nur produziert, wenn das Wasserkraftwerk genügend Energie liefert. Dies macht die Wasserstoffgestehungskosten unabhängig vom internationalen Strommarkt.

Problem:

Speicherung von erneuerbaren Energien und Netzstabilisierung: Erneuerbare Energiequellen wie Wasser- oder Solarkraft produzieren nicht immer dann Strom, wenn er benötigt wird. Es besteht ein Bedarf an effizienter und sicherer Speicherung, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.

Lösung:

Grüner Wasserstoff wird als wichtiger Energieträger der Zukunft zur effizienten und sicheren Speicherung von Strom aus erneuerbaren Quellen angesehen. Die Wasserstoffproduktion im Kubel kann in Abstimmung mit der Einspeisung ins Netz der SAK erfolgen und trägt somit zur Netzstabilisierung bei.

Problem:

Bewältigung behördlicher und genehmigungsrechtlicher Hürden. Die Errichtung neuer Infrastrukturen wie Wasserstoffproduktionsanlagen kann auf Widerstände stossen und einen komplexen Genehmigungsprozess mit zahlreichen Auflagen erfordern. Im Fall der Anlage in Kubel gab es eine "Einsprache und Abarbeitung von 99 Auflagen in der Bewilligung". Für andere Projekte wurden auch die zuständigen Behörden als "Neuland" für Elektrolyseanlagen bezeichnet.

Lösung:

Für das Projekt im Kubel wurden diese 99 Auflagen in der Bewilligung erfolgreich abgearbeitet, was den Spatenstich und die Inbetriebnahme des Pionierprojekts ermöglichte. Die Realisierung des Projekts zeigt, dass solche administrativen und regulatorischen Herausforderungen durch intensive Zusammenarbeit und beharrliche Umsetzung überwunden werden können.

Problem:

Ökologische Beeinträchtigung durch "Schwall und Sunk" des Wasserkraftwerks: Der Betrieb des Wasserkraftwerks Kubel führte zu "Schwall und Sunk" (schnellen Schwankungen des Wasserstands und der Fliessgeschwindigkeit) in der Sitter, was als "stark defizitär" für die Gewässerökologie eingestuft wurde und Fischpopulationen sowie Kleinlebewesen negativ beeinflusste. Eine Sanierung wurde als prioritär angesehen.

Lösung:

Obwohl die Wasserstoffproduktion nicht direkt die Schwall-Sunk-Problematik löst, wird die Sanierung des KW Kubel in Bezug auf Schwall und Sunk mit hoher Priorität vorangetrieben. Vorgeschlagene Lösungen umfassen betriebliche Anpassungen (z.B. Erhöhung des Sockelabflusses) und den möglichen Bau eines Ausgleichsbeckens zur Dämpfung der Schwankungen, um das Schwall-Sunk-Verhältnis von 9:1 auf mindestens 3:1 zu reduzieren. Dies gewährleistet eine nachhaltigere Nutzung der Wasserkraft als Energiequelle für die Wasserstoffproduktion. Die Lastflexibilität der Elektrolyseanlage unterstützt solche Anpassungen im Betrieb des Wasserkraftwerks, die zur Verbesserung der ökologischen Verhältnisse beitragen, auch wenn dies eine Reduktion der Spitzenstromerzeugung des Kraftwerks bedeuten kann.

Wie funktioniert ein Brenstoffzellen-Lastwagen?

Die Brennstoffzelle wandelt Wasserstoff in Elektrizität um und diese treibt dann den Motor an.

Antriebsart:

Brennstoffzellen-Lastwagen nutzen einen Brennstoffzellenantrieb. Sie werden auch als Wasserstoff-Elektro-Trucks bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass die Brennstoffzelle Elektrizität erzeugt, die dann einen Elektromotor antreibt.

Treibstoff:

Als Treibstoff wird grüner Wasserstoff (H2) verwendet. Dieser Wasserstoff wird durch einen energieintensiven Herstellungsprozess via Elektrolyse mit CO2-neutraler, erneuerbarer Elektrizität produziert.

Betankung und Logistik:

Der produzierte Wasserstoff wird mittels eines Containersystems an AVIA Wasserstoff-Tankstellen und weitere Standorte geliefert.

Fahrzeuge tanken an diesen Wasserstoff-Tankstellen. In der Schweiz können Brennstoffzellen-LKW und -PKW bereits an zwölf öffentlichen Tankstellen grünen Wasserstoff beziehen.

Die Osterwalder Gruppe plant, ihr bestehendes Tankstellennetz kontinuierlich mit H2-Zapfsäulen zu ergänzen.

Einsatz und Reichweite:

Der grüne Wasserstoff wird direkt für Personenwagen und schwere Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb eingesetzt.

Die Produktionsmenge der Anlage im Kubel deckt den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen ab. Dies ermöglicht rund 3,5 Millionen LKW-Kilometer oder bis zu 25 Millionen PKW-Kilometer pro Jahr.

Beispiele für solche Fahrzeuge sind die 47 XCIENT Fuel Cell (36-Tonnen-Anhängerzüge) von Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), die in den letzten zwei Jahren mehr als 5 Millionen Kilometer zurücklegten.

Umweltvorteile:

Im Vergleich zu Diesel-LKW sparen diese Fahrzeuge CO2-Emissionen ein (z.B. mehr als 4'000 Tonnen CO2-Emissionen bei den HHM-Lastwagen). Wasserstoff gilt als optimale Treibstoffalternative zu fossilen Energieträgern wie Benzin und Diesel, da er keine zusätzlichen CO2-Emissionen erzeugt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Quellen die Brennstoffzelle selbst als Teil eines "Elektroantriebs" oder als "Wasserstoff-Elektro-Truck" beschreiben, was auf ein elektrisches Antriebssystem hindeutet, bei dem die Brennstoffzelle die Elektrizität erzeugt. Eine detaillierte Erklärung der chemischen Prozesse oder der genauen Komponenten (z.B. Brennstoffzelle, Elektromotor, Batterie für Pufferung) wird jedoch nicht geliefert.

Vergleich Wasserstoff- zu Elektrolastwagen?

Schwerlastverkehr (40-Tonnen-Lastwagen):

Brennstoffzellen-Lastwagen mit 40 Tonnen Gesamtgewicht sind in den Betriebskosten in etwa gleich teuer wie entsprechende Dieselfahrzeuge. Dies liegt daran, dass der LSVA-Anteil (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) bei Dieselantrieben einen grossen Anteil ausmacht, was die höheren Energiekosten für Wasserstoff (wie unten beschrieben) kompensiert. Die Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel deckt beispielsweise den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen ab und ermöglicht rund 3,5 Millionen LKW-Kilometer pro Jahr.

Müllabfuhrfahrzeuge:

Für Müllabfuhrfahrzeuge, die aufgrund ihrer geringen Jahreskilometerleistung nur wenig LSVA-Abgabe bezahlen müssen, wären Wasserstoffantriebe im Betrieb fast doppelt so teuer wie entsprechende Dieselfahrzeuge. In diesem Segment wird deutlich, dass die Kostenvorteile des Wasserstoffs durch die LSVA-Kompensation wegfallen, wenn die Kilometerleistung gering ist.

Vergleich Wasserstoff mit Batterie-elektrisch bei Müllabfuhr:

Bei Müllfahrzeugen ist bereits eine Substitution durch batterie-elektrisch betriebene Fahrzeuge möglich. Die Kosten hierfür liegen derzeit bereits nur wenig über den Kosten von Dieselfahrzeugen und werden zukünftig aufgrund von Skaleneffekten noch weiter sinken. Dies deutet darauf hin, dass batterieelektrische Fahrzeuge für Anwendungen mit geringer Reichweite und Kilometerleistung (wie Müllabfuhr) derzeit eine kostengünstigere und damit effizientere Alternative zu Wasserstoff darstellen.

Effizienz und Energieintensität der Wasserstoffproduktion.

Energieintensive Produktion:

Der Herstellungsprozess von Wasserstoff mittels Elektrolyse ist energieintensiv. Um sinnvoll und nachhaltig zu sein, muss dieser Prozess mit CO2-neutraler, erneuerbarer Elektrizität umgesetzt werden.

Kostenfaktor Energie:

Die Energiekosten machen über 50% der Wasserstoffgestehungskosten aus, während die Investitionskosten rund ein Drittel beitragen.

Abhängigkeit von der Stromquelle:

Wenn der Strombedarf hoch ist und erneuerbare Kraftwerke voll ausgelastet sind, kann es sein, dass für den Betrieb einer Power-to-Gas-Anlage ein fossiles Kraftwerk zugeschaltet werden muss, was zu höheren Energiekosten und Emissionen führt. Die Wasserstoffproduktion im Kubel nutzt jedoch direkt den Strom des angrenzenden Wasserkraftwerks, wodurch CO2-neutraler Wasserstoff aus Wasserkraft produziert wird.

Rolle als Energiespeicher:

Grüner Wasserstoff wird als einer der wichtigen Energieträger der Zukunft angesehen, um Strom aus erneuerbaren Quellen effizient und sicher zu speichern. Diese Eigenschaft ermöglicht eine Wasserstoffproduktion in Abstimmung mit der Einspeisung ins Netz und trägt zur Netzstabilisierung bei. Die Anlage im Kubel wird so betrieben, dass nur produziert wird, wenn das Wasserkraftwerk genügend Energie produziert, vorwiegend aus Restwassermengen.

Lokaler und effizienter Kreislauf:

Die Osterwalder Gruppe spricht von einem "lokalen und sehr effizienten Kreislauf" für den grünen Wasserstoff, der mit einem Containersystem an die AVIA-Wasserstofftankstellen geliefert wird.

Welches sind die Investoren hinter der Wasserstoffproduktion?

Die Wasserstoffproduktionsanlage im Elektrizitätswerk Kubel wird von der Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO) betrieben. Die WPO ist ein Joint Venture, das aus folgenden Unternehmen besteht:

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK).

Die SAK ist der Betreiber des Wasserkraftwerks Kubel, das den Strom für die Wasserstoffproduktion liefert. Sie investiert seit vielen Jahren in Zukunftsmärkte für die Energiewende Ostschweiz und sieht die Wasserstoffproduktion als optimale Ergänzung ihres Portfolios.

Osterwalder Gruppe (AVIA Osterwalder).

Die Osterwalder Gruppe ist ein bedeutender Akteur in der Bereitstellung von Wasserstoff-Tankstellen und dem Ausbau der H2-Verfügbarkeit. Sie liefert den im Kubel produzierten Wasserstoff an ihre Tankstellen in St. Gallen und Gossau.

SN Erneuerbare Energie AG (SNEE).

Die SNEE ist eine 100-prozentige Tochter der SN Energie AG. Sie trat dem Joint Venture im Juli 2022 bei. Die SNEE konzentriert sich auf erneuerbare Energien aus Wind und Photovoltaik sowie Power-to-X-Technologien und betrachtet die Produktion von grünem Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für die Energiewende.

Gründung und Investitionen:

Die Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO) wurde ursprünglich im September 2019 von der SAK und der Osterwalder Gruppe als Joint Venture gegründet. Die SNEE schloss sich im Juli 2022 an. Die Partner investieren gemeinsam in den Aufbau der Produktionsstätte Kubel, um grünen Wasserstoff als saubere Energie für die Elektromobilität und die Dekarbonisierung des Strassenverkehrs bereitzustellen. Die Investition in die Wasserstoffproduktion ist auch ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der SAK, die sich zum Netto-Null-Ziel bis 2040 verpflichtet hat. Das Projekt im Kubel, mit einem geschätzten Kostenrahmen von bis zu 40 Millionen CHF für den Bau eines Ausgleichsbeckens im Rahmen der Schwall-Sunk-Sanierung, ist eine bedeutende Investition, die auch ökologische Verbesserungen mit sich bringt. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Betrag sich auf die Sanierungsmassnahmen des Wasserkraftwerks selbst bezieht, die im Zusammenhang mit dem Gesamtbetrieb und der Wasserstoffproduktion relevant sind.

Welches sind die Käufer des grünen Wasserstoffs?

Die Hauptabnehmer des in der Wasserstoffproduktionsanlage im Kubel erzeugten Wasserstoffs sind primär Unternehmen im Mobilitätssektor, die den Wasserstoff an Endverbraucher weitergeben:

Osterwalder Gruppe (AVIA Osterwalder):

Die AVIA Osterwalder ist ein zentraler Abnehmer des im Kubel produzierten grünen Wasserstoffs. Sie ist einer der Mitbegründer und Joint-Venture-Partner der Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO). Der Wasserstoff wird mittels eines Containersystems an die Tankstellen der Osterwalder Gruppe geliefert.

AVIA Wasserstoff-Tankstellen:

Der produzierte Wasserstoff wird an AVIA Wasserstoff-Tankstellen geliefert, insbesondere an Standorte in St. Gallen und Gossau. Die Osterwalder Gruppe plant zudem, ihr bestehendes Tankstellennetz in den kommenden Jahren kontinuierlich mit H2-Zapfsäulen zu ergänzen, wobei Chur und Frauenfeld als nächste Standorte im Fokus stehen.

Endverbraucher im Verkehrssektor:

Der grüne Wasserstoff ist für die Elektromobilität bestimmt und wird direkt für schwere Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb eingesetzt. Die Produktionsmenge im Kubel deckt den Jahresbedarf von rund 40 Langstrecken-Lastwagen oder bis zu 60 LKW täglich ab und ermöglicht rund 3,5 Millionen LKW-Kilometer oder bis zu 25 Millionen PKW-Kilometer pro Jahr.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.

Bilder:

Mit herzlichem Dank für die Führung und Besichtigung vor Ort (SAK / WPO):

©Copyright Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG (WPO)

©Copyright Bruno Giordano, Besichtigung Donnerstag, 21.8.2025