Alpine Solaranlage Guttannen, Oberaar und Räterichsbodensee, 600 kWp, 600 MWh, bis 48% Winterstrom.

7.5.2025

Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) sind seit über 100 Jahren als einer der führenden Wasserkraftproduzenten der Schweiz bekannt und erzeugen jährlich 2400 Gigawattstunden Strom aus der Kraft des Wassers. Das Unternehmen diversifiziert seine Energieproduktion und setzt auch auf die Sonne. Die Idee: Hochalpine Solaranlagen an den bestehenden Staumauern des Oberaar- und Räterichsbodensees im Grimselgebiet. Während Solaranlagen im Mittelland nur etwa 25 Prozent ihres Ertrags im Winterhalbjahr liefern, wird bei den KWO-Anlagen an den Staumauern mit einem Winterstromanteil zwischen 40 und 48 Prozent gerechnet. Hochalpine Photovoltaikanlagen sind insbesondere in der kälteren Jahreszeit äusserst effizient und tragen so zur sicheren Stromversorgung bei. Eine Vorstudie des Unternehmens reech GmbH hat dieses Potenzial bestätigt.

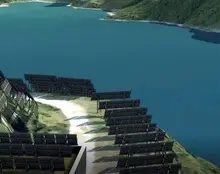

Die Entscheidung fiel auf die Staumauern am Oberaarsee (auf 2300 Metern über Meer) und am Räterichsbodensee. Insgesamt wurden dort über 1500 Photovoltaikmodule auf einer Fläche von rund 3000 m² installiert. Die Anlagen wurden an der Wasserseite (Innenseite) der Staumauern montiert, hauptsächlich weil diese nach Süden zur Sonne hin ausgerichtet sind. Die Module sind in zwei Reihen übereinander angebracht, so dass sie grundsätzlich oberhalb des maximalen Seespiegels liegen. Dies hat den Vorteil, dass Schnee auf den Seen die Module kaum beeinträchtigt und die rückstrahlende Schneefläche am Räterichsboden sogar zusätzliche Energie liefern könnte. Die Platzierung auf der Innenseite dürfte auch dazu beitragen, dass die Panels für Ausflügler und Wanderer kaum auffallen und somit voraussichtlich auf weniger Kritik von Naturschutzkreisen stossen.

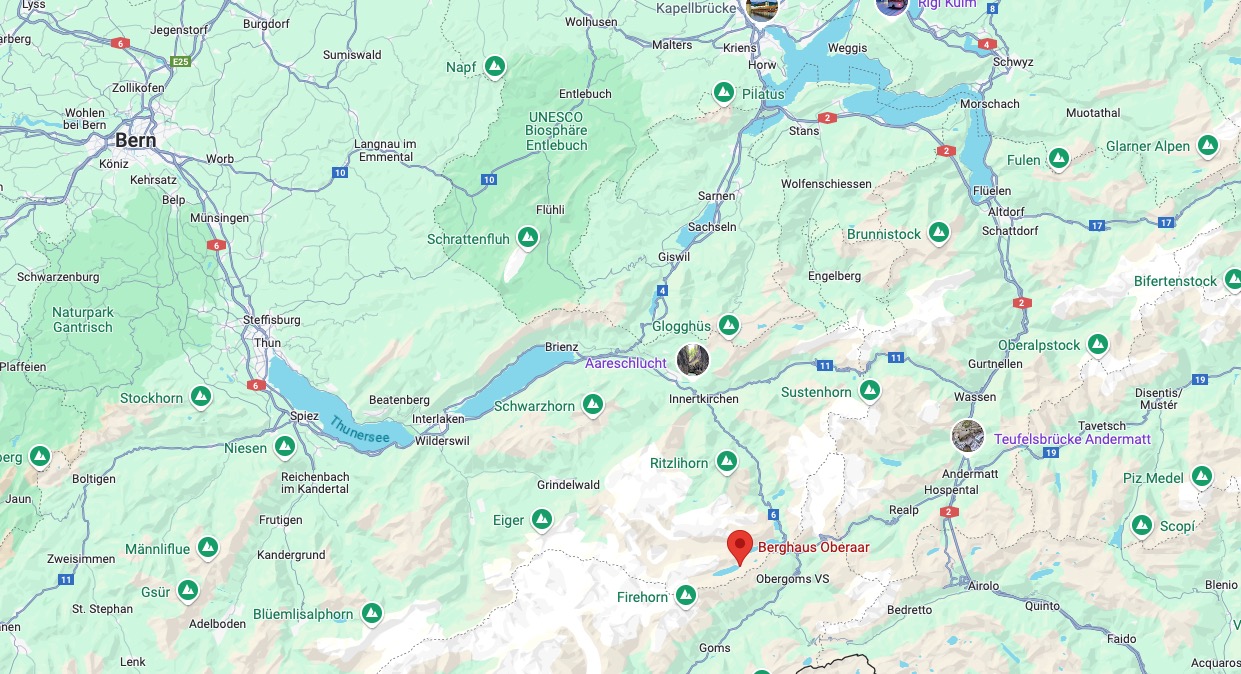

Beide Anlagen liegen im Grimsel-Gebiet.

Die Gesamtleistung der Anlagen beträgt etwas über die ursprünglich geplanten Werte. Die Anlage Oberaar hat eine Leistung von 335 Kilowattpeak (kWp), jene am Räterichsbodensee 265 kWp. Ursprünglich waren 300 kWp bzw. 250 kWp geplant. Dies wurde durch den Einbau leistungsfähigerer Module als geplant erreicht. Zusammen liefern beide Anlagen jährlich rund 600 Megawattstunden (MWh) elektrische Energie. Dies entspricht rein rechnerisch etwa dem Verbrauch von gut 250 Haushalten. Die Investitionskosten für den Bau der Anlagen beliefen sich auf rund 1,2 Millionen Franken. Die KWO nutzt für dieses Projekt ihre bereits bestehende Infrastruktur. Die produzierte Energie kann über das vorhandene 16 kV-Netz, das auch für die Wasserkraftanlagen genutzt wird, abgeleitet und ins Stromnetz eingespeist werden.

Für die KWO stellt dieses Projekt ein Novum dar, sowohl in Bezug auf die Art der Energieproduktion als auch auf die Vermarktung. Anders als beim Wasserkraftstrom, der an die Aktionäre (BKW, iwb, ewz, ewb) geht, ist der ausschliessliche Abnehmer des Solarstroms der Migros-Genossenschafts-Bund. KWO und Migros haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei diesen Anlagen um Installationen an bestehenden Bauwerken handelt und sie nicht im Zusammenhang mit der sogenannten "Solaroffensive" stehen, die Photovoltaik-Installation auf Freiflächen im Hochgebirge vorsieht. Die geplanten Anlagen der KWO sind verglichen mit anderen alpinen Solarprojekten, die vom "Solarexpress" des Bundesparlaments profitieren, eher klein und erhalten deshalb nicht die Vorzugsbedingungen. Dennoch zeigen sie das Potenzial der Nutzung bestehender alpiner Infrastruktur für die Solarenergieproduktion, insbesondere zur Steigerung des Winterstromanteils.

Die Montage der Anlage am Oberaarsee begann Mitte August, die am Räterichsboden kam im Oktober 2023 hinzu. Obwohl es aufgrund von Lieferverzögerungen und weniger verfügbaren Arbeitskräften etwas länger dauerte als geplant, wurden die Anlagen an den Staumauern Oberaar und Räterichsboden in Betrieb genommen und sind seit Donnerstag, dem 23. November 2023, am Netz. Rechtzeitig, um den Winterertrag zu nutzen. Mit diesem Schritt nutzt die KWO ihre bestehenden Anlagen im Grimselgebiet auf innovative Weise, um zusätzliche Winterenergie zu produzieren und leistet damit einen Beitrag zur Energiewende und zur Versorgungssicherheit der Schweiz.

Klimatische Bedingungen.

Die Standorte sind hoch gelegen: Der Oberaarsee liegt auf 2300 Metern über Meer. Die Räterichsbodenseestaumauer befindet sich rund 530 Höhenmeter tiefer. Diese Höhenlage ist ein entscheidender Faktor für die effiziente Winterproduktion, da sie oft oberhalb von Nebelschichten liegt. Ein weiterer klimatischer Aspekt, der in das Design einbezogen wurde, ist der Schnee.

Die über 1500 Module auf rund 3000 m² Fläche wurden in jeweils zwei Reihen übereinander angebracht. Diese Montagehöhe wurde so gewählt, dass die Module grundsätzlich oberhalb der maximalen Staukote, also des höchsten Wasserstands der Seen, liegen. Dies bedeutet, dass Schnee, der sich im Winter auf den Seen ansammelt, die Module kaum beeinträchtigen wird. Im Gegenteil, besonders an der Räterichsbodenseestaumauer könnte sich die rückstrahlende Schneefläche auf dem See sogar positiv auswirken, indem sie zusätzliche Energie liefert.

Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung.

Eine wesentliche Herausforderung ergab sich aus dem Standort der Anlagen. Die KWO-Anlagen im Grimselgebiet liegen im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN). Aufgrund dieser Schutzgebietskategorie war die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) in das Baubewilligungsverfahren involviert. Dies bedeutet, dass bei der Planung und Genehmigung strenge Auflagen und Prüfungen im Hinblick auf Natur- und Heimatschutz berücksichtigt werden mussten, was den Prozess potenziell komplexer macht.

Eine weitere planerische Herausforderung war die Standortwahl an den Staumauern selbst. Die Module wurden an der Wasserseite (Innenseite) der Staumauern montiert. Die Aussenseite der Staumauern hätte zwar mehr Platz geboten, aber nicht die notwendige Südausrichtung. Diese Entscheidung für die Innenseite bedeutete jedoch, dass die Installation trotz beengter Platzverhältnisse auf einer Fläche von rund 3'000 m² mit über 1'500 Modulen erfolgen musste. Die Module wurden zudem in jeweils zwei Reihen übereinander angebracht, was die Montage an der vertikalen Struktur der Staumauer technisch anspruchsvoll gestalten dürfte.

Auch während der Umsetzungsphase traten Herausforderungen auf. Die Montage der Anlagen, die ursprünglich Anfang Sommer 2023 beginnen sollte, nahm etwas mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen. Dies war unter anderem auf Lieferverzögerungen und die Tatsache zurückzuführen, dass etwas weniger Arbeitskräfte für die Montage zur Verfügung standen als erhofft.

Umweltverträglichkeit.

Da die Anlagen in diesem geschützten Gebiet liegen, war die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) in das Baubewilligungsverfahren involviert. Die Nutzung bestehender Strukturen minimiert in der Regel neue Eingriffe in die Landschaft im Vergleich zur Bebauung unberührter Flächen. Ein entscheidender Aspekt, der zur Umweltverträglichkeit beiträgt, ist die Entscheidung, die Photovoltaikmodule an bereits bestehenden Infrastrukturen, den Staumauern, anzubringen. Die KWO nutzt damit ihre vorhandenen Anlagen im Grimselgebiet für die Produktion zusätzlicher Energie.

Die geringe visuelle Auffälligkeit an der Innenseite der Staumauern bedeutet auch, dass die Anlagen, anders als bei grösseren alpinen Freiflächenprojekten, "kaum auf Kritik aus Naturschutzkreisen stossen". Dies ist ein starkes Argument für die Umweltverträglichkeit in Bezug auf die Akzeptanz und den Schutz des Landschaftsbildes. Die KWO selbst positioniert sich als Unternehmen, das in ihrer Branche eine "Vorreiterin punkto Ökologie und Umweltschutz" sein möchte und nennt "Natur und Ökologie" als einen der Pfeiler ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen. Das Projekt wird als Beitrag zur Energiewende gesehen, was im übergeordneten Sinne ebenfalls ein Ziel der Umweltverträglichkeit ist, nämlich die Reduktion von CO2-Emissionen durch erneuerbare Energie.

Wirtschaftliche Aspekte.

Die KWO investierte rund 1,2 Millionen Franken in den Bau der beiden Anlagen. Diese Investition wurde von den Aktionären der KWO getragen: den Stromkonzernen BKW, iwb, ewz und ewb. Die jährliche Energieproduktion beider Anlagen zusammen liegt bei rund 600 Megawattstunden (MWh). Dies entspricht rein rechnerisch etwa dem Verbrauch von gut 250 Haushalten. Ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor ist der Abnehmer des produzierten Stroms. Im Gegensatz zum Strom aus Wasserkraft, dessen Abnehmer die KWO-Aktionäre sind, wird der Solarstrom aus diesen hochalpinen Anlagen ausschliesslich von der Migros übernommen. Die KWO und der Migros-Genossenschafts-Bund haben eine Stromkaufvereinbarung unterzeichnet. Diese Form der Vermarktung ist laut KWO ein "Novum" für das Unternehmen. Durch den Verkauf des Stroms an die Migros erwartet die KWO, die investierten 1,2 Millionen Franken wieder einzuspielen. Aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft ist auch die Nutzung bestehender Infrastrukturen. Da die Anlagen an den Staumauern montiert werden, kann die produzierte Energie über das bereits vorhandene 16 kV-Netz der KWO, das für die Wasserkraftanlagen genutzt wird, abgeleitet und eingespeist werden. Dies spart Kosten für den Aufbau neuer Netzanbindungen.

Genehmigungsprozess und Bau.

Ein wichtiger Aspekt des Genehmigungsprozesses ist die Lage der KWO-Anlagen im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN). Aufgrund dieser Einordnung war die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) in das Baubewilligungsverfahren involviert. Genehmigung für Projekte an bestehenden Staumauern sind potenziell weniger kontrovers.

Der Baustart für die hochalpinen Solaranlagen auf den Staumauern Oberaar und Räterichsboden war ursprünglich für den Sommer 2023 vorgesehen, genauer gesagt für Anfang Sommer. Die Hauptbauphase war gemäss Zeitplan für die Monate Juli bis Oktober 2023 angesetzt. Bis Oktober 2023 sollte ein Grossteil der geplanten Solarleistung installiert sein. Die Montage der Module begann schliesslich Mitte August an der Staumauer des Oberaarsees auf 2300 Metern über Meer. Diese erste Anlage am Oberaarsee umfasst eine Fläche von 1450 Quadratmetern und besteht aus 746 Modulen. Eine zweite Anlage kam dann im Oktober beim Räterichsboden dazu. Trotz der genannten Verzögerungen konnten die Solaranlagen fertiggestellt werden und sind seit Donnerstag, dem 23. November 2023, "am Netz".

Integration in das lokale Energienetz.

Da es sich bei den Solaranlagen um Installationen an bereits bestehenden Staumauern handelt, können die KWO die für ihre anderen Produktionsanlagen – die Wasserkraftwerke – vorhandene Netzinfrastruktur direkt nutzen. Konkret bedeutet dies, dass die produzierte Solarenergie über das bereits existierende 16 kV-Netz, das für die anderen Produktionsanlagen der KWO verfügbar ist, abgeleitet und eingespeist werden kann. Diese direkte Anbindung ans Stromnetz bei den Wasserkraftwerken wird in den Quellen als ideal bezeichnet. Die erfolgreiche Integration in das bestehende 16 kV-Netz der KWO zeigt, wie alpine Solaranlagen an vorhandener Infrastruktur effizient angebunden werden können, um zusätzliche erneuerbare Energie, insbesondere wertvollen Winterstrom, zu liefern.

Technische Daten.

- Standort: Staumauern des Oberaar- und Räterichsbodensees im Grimselgebiet, Gemeinde Guttannen

- Die Anlage am Oberaarsee befindet sich auf 2300 Metern über Meer

- Art der Installation: Photovoltaikanlagen an bereits bestehenden Infrastrukturen, konkret auf den Innenseiten (Wasserseiten) der Staumauern

- Lage im Inventar: Die Anlagen befinden sich im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)

- Anzahl Module: Insgesamt über 1'500 Photovoltaikmodule an beiden Staumauern

- Die Anlage am Oberaarsee besteht spezifisch aus 746 Modulen

- Gesamtfläche: Eine Solarfläche von rund 3'000 m² ergibt sich aus beiden Anlagen zusammen

- Die Anlage am Oberaarsee umfasst davon 1'450 m²

- Montage: Die Module sind auf der Wasserseite (Innenseite) der Staumauern montiert, in jeweils zwei Reihen übereinander auf der Mauerfläche, sie liegen grundsätzlich oberhalb der maximalen Staukote der beiden Seen

- Ursprünglich geplante Leistung (Maximalleistung gemäss Planung):

- Anlage Oberaarstaumauer: rund 300 kWp

- Anlage Räterichsbodenseestaumauer: rund 250 kWp

- Gesamt geplante Leistung: 550 kWp

- Tatsächlich installierte Leistung (nach Bauabschluss):

- Anlage Oberaar: 335 kWp

- Anlage Räterichsbodensee-Staumauer: 265 kWp

- Jährliche Energieproduktion: Beide Anlagen zusammen liefern jährlich rund 600 MWh (600'000 Kilowattstunden) Energie, dies entspricht rein rechnerisch dem Verbrauch von gut 250 Haushalten

- Winterstromanteil: liegt bei der Anlage beim Räterichsbodensee bei rund 48 Prozent und beim Oberaarsee bei rund 40 Prozent

- Netzanbindung: Die produzierte Energie kann über das für die anderen Produktionsanlagen der KWO vorhandene 16 kV-Netz abgeleitet und eingespeist werden

- Investitionskosten: Die Kosten für den Bau belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Franken

- Abnehmer der Energie: Migros-Genossenschafts-Bund

Investoren.

Die Investition wurde nicht von externen Geldgebern im Sinne einer Projektfinanzierung getragen, sondern von den Eigentümern der KWO selbst. Die Investoren sind demnach die Aktionäre der Kraftwerke Oberhasli AG. Es handelt sich um die Stromkonzerne BKW, iwb, ewz und ewb.

Übersicht alpine Solaranlagen Schweiz.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.

8.5.2025 Quellenverzeichnis