Swissgrid: Netz der Zukunft – Weiterentwicklung des Schweizer Höchstspannungsnetzes.

Update 23.01.2026

Einführung von Smart Metern im Kontext der Energiewende.

1. Strategischer Kontext und gesetzliche Vorgaben.

Die Digitalisierung der Stromnetze ist ein Eckpfeiler der Energiestrategie 2050. In der Schweiz schreibt das Gesetz vor, dass bis zum Jahr 2027 mindestens 80 % aller Haushalte mit Smart Metern ausgestattet sein müssen. In Deutschland wird der Rollout ab 2025 massiv beschleunigt, wobei eine Einbaupflicht für Haushalte mit hohem Verbrauch (>6.000 kWh), PV-Anlagenbetreiber und Nutzer steuerbarer Verbrauchseinrichtungen (Wärmepumpen, Wallboxen) besteht.

2. Technologische Basis: Das intelligente Messsystem.

Ein Smart Meter ist ein digitaler Stromzähler, der Energieverbrauch und -produktion präzise und zeitnah erfasst:

- Funktionsweise: Die Geräte messen in der Regel im Viertelstundentakt und übermitteln die Daten verschlüsselt an den Energieversorger.

- Komponenten (DE): In Deutschland besteht ein intelligentes Messsystem (iMSys) aus einer modernen Messeinrichtung und einem Smart Meter Gateway (SMGW) als sicherer Kommunikationseinheit.

- Schnittstellen: Für Endverbraucher ist die lokale Kundenschnittstelle (meist DSMR-P1 oder M-Bus) entscheidend, um Daten in Echtzeit auszulesen.

3. Vorteile für Endverbraucher und Energieeffizienz.

Die Einführung bietet erhebliche Potenziale zur Kosten- und Verbrauchsoptimierung:

- Transparenz und Einsparung: Durch die Analyse detaillierter Verbrauchsdaten über Kundenportale können „Stromfresser“ identifiziert und Einsparungen von 3 % bis 6 % erzielt werden.

- Photovoltaik-Optimierung: Smart Meter fungieren als Steuereinheit für das Energiemanagement, indem sie Überschüsse messen und die Batteriespeicherung sowie den Eigenverbrauch optimieren.

- Dynamische Tarife: Ab 2025 müssen Stromanbieter in Deutschland verpflichtend dynamische Tarife anbieten, die es ermöglichen, Grossverbraucher in kostengünstige Zeiten mit hoher Erzeugung aus erneuerbaren Energien zu verschieben.

- Vereinfachte Prozesse: Automatische Zählerstandübermittlungen machen manuelles Ablesen überflüssig und ermöglichen stichtaggenaue Abrechnungen.

4. Marktstruktur und Implementierung.

Der Rollout wird in der Schweiz von über 600 Verteilnetzbetreibern (VNB) umgesetzt, wobei der Fortschritt regional stark variiert (z. B. CKW bei 70 %, landesweit ca. 26 %):

- Wichtige Akteure: Führende Netzbetreiber wie SAK, ewz, EWO und ewb treiben die Infrastruktur voran.

- Hardware-Hersteller: Zu den relevanten Herstellern zählen Landis+Gyr, Iskraemeco, Ensor und Kamstrup.

- Schweizer Innovations-Ökosystem: Lokale Unternehmen wie whatwatt, Gantrisch Energie (gPlug) und smart-me entwickeln IoT-Adapter, die Daten direkt an der Schnittstelle abgreifen und für Smart-Home-Systeme (z. B. Loxone, Home Assistant) nutzbar machen, oft ohne Cloud-Zwang.

5. Herausforderungen und Sicherheit.

Trotz der Vorteile gibt es Hürden bei der Umsetzung:

- Logistik: Der flächendeckende Austausch hinkt aufgrund logistischer Herausforderungen teilweise dem Zeitplan hinterher.

- Installation: In Kellern kann eine instabile Mobilfunkverbindung externe Antennen für das Gateway erforderlich machen.

- Datenschutz: In beiden Ländern gelten höchste Sicherheitsanforderungen (z. B. Überwachung durch das BSI in Deutschland), um die verschlüsselte und anonymisierte Datenübertragung zu gewährleisten.

Smart Meter sind der technologische Schlüssel für das Stromnetz der Zukunft (Smart Grid). Sie ermöglichen die Integration dezentraler Erzeuger, stabilisieren das Netz und bieten Verbrauchern durch Transparenz und Automatisierung direkte wirtschaftliche Vorteile.

Das Netz der Zukunft.

Anwendungen mit Smart Meter (intelligente Messsysteme, DSMR-P1) für Smart Grids und Energieeffizienz. Präzise Messung, Auswertung (und Steuerung) von Energieproduktion und Energieverbrauch.

Update 06.01.2026

Blackout im Europäischen Stromnetz.

Das kontinentaleuropäische Verbundsystem (Continental Europe Synchronus Area, CE-SA), das sich von Marokko und Spanien bis ins Baltikum erstreckt, ist die "grösste Maschine der Welt". Dieses riesige Netz versorgt rund 400 Millionen Menschen mit Energie und bündelt eine Erzeugungsleistung von über 1000 GW.

Siehe:

Blackout im Europäischen Stromnetz: Frequenzstabilität und Erneuerbare (Wind- und Solarenergie). Die grösste Maschine der Welt - Resilienz und zukünftige Netzkonzepte.

Blackout im Europäischen Stromnetz.

Das Europäische Verbundnetz und Stabilitätsverlust.

Das kontinentaleuropäische Verbundsystem (CE-SA) wird als „größte Maschine der Welt“ bezeichnet und versorgt etwa 400 Millionen Menschen. Die Netzfrequenz muss konstant bei 50 Hz gehalten werden. Historisch wurde die Netzstabilität durch die trägen, rotierenden Massen von Synchron-Generatoren in konventionellen Großkraftwerken (Kohle, Gas, Atom) gewährleistet. Mit dem Ausbau dezentraler, wetterabhängiger Anlagen (PV- und Windkraftanlagen) fehlt diesen Komponenten die physikalische Schwungmasse, was einen Paradigmenwechsel darstellt.

Netzbildende Technologien als Lösung.

Um das Netz stabil zu halten, muss den neuen EE-Komponenten „das Balancieren beigebracht“ werden.

- Grid-Forming-Funktionen: Die Lösung liegt in der Leistungselektronik (Wechselrichter) von Speichern, die durch netzbildende Funktionen (Grid-Forming) die Stabilität der rotierenden Massen nachbilden können. Diese Technologie macht die Batterie, die an sich "dumm" ist, zur zentralen Komponente der Energiewende.

- Speicher-Boom: Deutschland erwartet einen „Batterie-Tsunami“ mit Anmeldungen von 220 GW Leistung. Mit Grid-Forming können Speicher große Kraftwerke ersetzen, die Netzqualität und Frequenz verbessern und sogar Inselnetze aufbauen.

- Regulatorische Notwendigkeit: Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) fordern, dass mindestens etwa die Hälfte der Kundenanlagen und Speicher netzstabilisierend und netzbildend wirken müssen, da eigene Maßnahmen nicht ausreichen. Langfristig sollen die Netzanschlussrichtlinien netzbildende Anforderungen für alle Geräte enthalten. Die Umsetzung netzbildender Wechselrichter und Speicher soll zudem in Spanien beschleunigt werden.

Resilienz und zukünftige Netzstrategien.

Die Umstellung auf erneuerbare Energien und dezentrale Speicher erhöht die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) und bietet geopolitische Vorteile.

- Zellulärer Ansatz: Zukünftig soll das Netz in viele kleine Zellen unterteilt werden, die im Störungsfall dank lokaler Batteriespeicher und EE-Anlagen weiterlaufen können.

- Notstromfähigkeit: Batteriespeicher (Heimspeicher) und E-Autos (bidirektionales Laden, V2H) müssen notstromfähig sein, um Bürger im Blackout-Fall für Stunden oder Tage unabhängig zu machen.

- Geringe Gefahr für Deutschland: Der in Spanien erlebte Blackout gilt für Deutschland als extrem unwahrscheinlich, da das Land eng in das robuste europäische Verbundnetz eingebettet ist. Die technischen Lösungen zur Stabilität sind vorhanden; es muss lediglich zügig gehandelt werden.

Mehr dazu:

Frequenzstabilität und Erneuerbare.

Blackout im Europäischen Stromnetz: Frequenzstabilität und Erneuerbare (Wind- und Solarenergie). Die grösste Maschine der Welt - Resilienz und zukünftige Netzkonzepte.

Frequenzstabilität und Erneuerbare.

23.12.2025, ein Blick nach Deutschland:

Batterien statt AKWs.

Trotz der vorhandenen Technik und des enormen Einsparpotenzials kann Deutschland diese Vorteile nicht voll ausschöpfen. Die deutsche Planung erfolgt oft "Top-down" (von oben nach unten), während Experten einen "Bottom-up"-Ansatz (von unten nach oben) fordern: Jede Energiemenge, die lokal erzeugt, verbraucht und gespeichert werden kann, muss nicht transportiert werden, wodurch Kosten und CO2 gespart werden.

Weitere Informationen dazu:

Energiemix, Erneuerbare, Stromspeicher, Netzausbau und Digitalisierung, Smart Meter. Wirtschaftlichkeit, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Energiewende in Deutschland.

03.12.2025, Batteriespeichersysteme.

Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS).

In diesem Artikel geht es um die künftige Rolle von Batteriespeichersystemen (BESS), gestützt auf den aktuellen exponentiellen Boom, die wirtschaftlichen Treiber und die notwendigen infrastrukturellen sowie regulatorischen Anpassungen.

Mehr dazu:

Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS), Kapazitäten, Netzstabilität, Batterietechnologien, Anwendungen, Strompreisarbitrage. Batteriespeicher - ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende und die Versorgungssicherheit.

Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS).

6.11.2025

Energiesicherheit und technologische Transformation des Stromnetzes.

Wie steht es mit der Energiesicherheit, der technologischen Transformation des Stromnetzes, des wachsenden Energiebedarfs durch Hochleistungsrechner und der psychologischen Resilienz im Angesicht von Krisen?

1. Versorgungssicherheit und Blackouts.

Das Stromnetz erfordert jederzeit einen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch, wobei die Netzfrequenz (50 Hz) als Indikator für dieses Gleichgewicht dient:

- Begriffe: Ein Stromausfall ist meist eine lokale Störung der Verteilnetze mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Eine Strommangellage beschreibt einen chronischen oder akuten Mangel an Erzeugungsleistung, der zu rollierenden Lastabschaltungen führen kann. Ein Blackout hingegen ist ein überregionales Ereignis im Übertragungsnetz, das als mögliches, aber nicht statistisch wahrscheinliches Szenario betrachtet wird.

- Risiken: Ein Blackout kann zur Katastrophe werden, wenn er grossflächig und langanhaltend ist, da eine exponentielle Wirkbeziehung zwischen der Dauer, dem Schadensausmass und der Wiederherstellungszeit besteht. Kritische Infrastrukturen sind oft nur für etwa 72 Stunden vorgesorgt.

- Herausforderungen: Die Steigerung der Komplexität des Stromnetzes durch dezentrale Erzeugungsanlagen, Extremwetterereignisse (die in Intensität und Frequenz zunehmen), die Überalterung der Netzinfrastruktur sowie geopolitische Risiken (Sabotage, Cyberrisiko) stellen die Stromnetzsicherheit vor grosse Herausforderungen.

- Schweiz: Die Schweiz, mit ihrem enorm guten Niveau der Versorgungsqualität, ist durch 41 Grenzleitungen eng in das europäische Netz integriert, was sowohl Hilfe bei Störungen ermöglicht als auch eine Abhängigkeit vom Ausland schafft (Kaskadeneffekte).

2. Transformation des Energiesystems und Netzsteuerung.

Die Schweiz strebt das Ziel der Netto Null CO2-Emissionen bis 2050 an. Obwohl der Endenergieverbrauch in den letzten zehn Jahren abnahm und der Stromverbrauch konstant blieb, steigt der Strombedarf in den kommenden Jahrzehnten durch die Dekarbonisierung des Wärme- und Verkehrssektors (Wärmepumpen, Elektromobilität):

- Technologische Umstellung: Traditionelle Synchrongeneratoren (Kern-, Kohle- oder grosse Wasserkraftwerke) basieren auf rotierender Masse (Schwungräder) und cleverer analoger Physik. Diese Massenträgheit ist traditionell der wichtigste Stossdämpfer im System, der Fluktuationen glättet und zur stabilen Synchronisierung beiträgt.

- Neue Herausforderungen: Erneuerbare Energien (Solar, Wind) erzeugen Gleichstrom (DC) und sind über Leistungselektronik (Wechselrichter) mit dem Wechselstromnetz (AC) gekoppelt. Diese Entkopplung führt zum Verlust der cleveren Physik und der Massenträgheit im System, da die Wechselrichter nur digital programmiert sind.

- Lösungen: Um die Stabilität des Netzes aufrechtzuerhalten, müssen die Wechselrichter als Netzbildende Taktgeber agieren, anstatt dem Netz passiv zu folgen. Dies erfordert den Einsatz von Feedback-Regelkreisen, Optimierung (um Spannungs- und Stromspitzen zu regeln) und Künstlicher Intelligenz (KI), um die Algorithmen zu designen und zu validieren, da in der Praxis oft keine guten Modelle des sich ständig ändernden Netzes vorliegen.

3. Energieverbrauch von Hochleistungsrechnern und KI.

Der Einsatz von Hochleistungsrechnern (HPC) und KI-gestützten Methoden zur Analyse von Daten und zur Simulation komplexer Vorgänge führt zu einem starken Anwachsen der benötigten Rechenleistung und des damit verbundenen Stromverbrauchs:

- Effizienzfaktoren: Energieeffizienz im HPC wird massgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Algorithmen (ihre Komplexität), die Reduktion der Strukturgrössen elektronischer Komponenten (obwohl das Mooresche Gesetz in seiner Reinform nicht mehr gültig ist), einen hohen Ausnutzungsgrad der Maschinen, sowie die Art der Kühlung.

- Kühlung: Wasserkühlung ist physikalisch effizienter als Luftkühlung und wird in modernen Rechenzentren (wie im CSCS in Lugano) eingesetzt, wobei die entstehende Abwärme zur Warmwasserversorgung genutzt werden kann.

- KI-Boom: Tiefe Neuronale Netze (DNNs), die heute oft synonym mit dem Begriff KI verwendet werden, sind statistische Modelle, die grosse Datenmengen für ihr Training benötigen. Das Training, insbesondere von sogenannten Foundation Models (wie Large Language Models), erfordert die stärksten Computer mit leistungsfähigen GPUs (Graphical Processing Units).

- Rebound-Effekt: Zukünftige Effizienzgewinne bei KI-Methoden könnten durch eine stärkere und breitere Nutzung der Technologie in der Gesellschaft (z.B. in sozialen Netzwerken) zu einem insgesamt höheren Stromverbrauch führen (Rebound-Effekt).

4. Krisenbewältigung und psychologische Resilienz.

Resilienz ist ein psychologisches Konzept, das die Fähigkeit beschreibt, nach einem potenziell traumatischen oder erschütternden Ereignis ein stabiles Muster gesunden Funktionierens beizubehalten oder schnell wiederherzustellen:

- Dynamischer Prozess: Resilienz ist kein fester Zustand oder eine einzelne genetische Eigenschaft, sondern ein dynamischer Prozess, der sich über die Zeit entwickelt.

- Wichtige Faktoren:

- Positive Neubewertung (Reframing): Die Fähigkeit, stressige Situationen weniger negativ oder positiver zu interpretieren.

- Flexibilität: Die flexible Anpassung und der flexible Einsatz verschiedener Bewältigungsstrategien je nach Situation.

- Selbstwirksamkeit: Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, schwierige Situationen zu meistern. Dieses Gefühl kann durch das bewusste Wiedererleben autobiografischer Erlebnisse, in denen man sich selbstwirksam gefühlt hat, gestärkt werden.

- Folgerung: Es ist die Reaktion auf eine Krise, nicht die Krise selbst, die darüber entscheidet, wie sehr sie uns zu schaffen macht. Resilienz kann trainiert und gefördert werden.

Stabiles Schweizer Stromnetz.

Stabiles Schweizer Stromnetz, neue Algorithmen ETH Zürich für netzbildende, taktvorgebende Wechselrichter. Gridforming, Fehlerstützung, Schwungmasse, Bereitstellung harmonischer Ströme oder Ungleichgewichte.

Versorgungssicherheit, Blackouts, Stabilität.

Stromnetz der Zukunft: Versorgungssicherheit, Blackouts, Erneuerbare Energien, Stabilität, Netzsteuerung und KI. Funktionsweise und Stabilität des Stromnetzes, Verlust der Massenträgheit und zunehmende Komplexität des Systems.

Versorgungssicherheit, Blackouts, Stabilität.

16.5.2025

Sichere Stromversorgung.

Das Stromnetz ist das Rückgrat für eine sichere Stromversorgung und Grundvoraussetzung für die hohe Lebensqualität und den Wohlstand in der Schweiz.

380-kV-Freiluftschaltanlage Laufenburg.

380-kV-Freileitung im Engadin (Albulatal).

220-kV-Freileitung zwischen Airolo und Mettlen auf dem Gotthardpass.

220-kV-Freiluftschaltanlage in Mettlen.

220-kV-Freiluftschaltanlage Stern von Laufenburg.

Dreipoliger 800 MVA Phasenschiebertransformator Unterwerk Beznau.

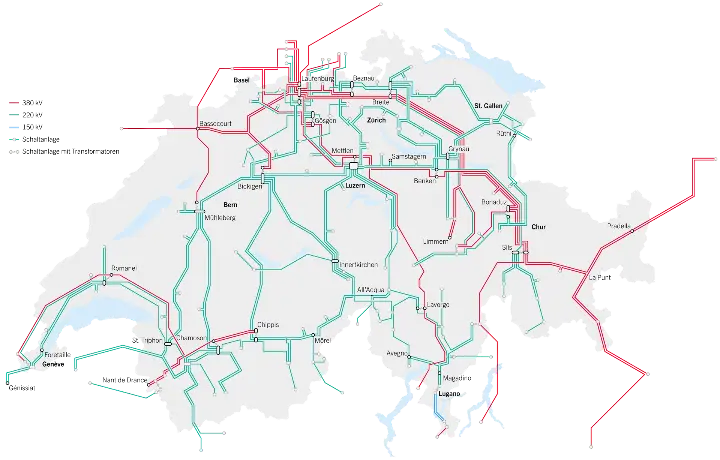

Karte des Schweizer Übertragungsnetzes.

Alle Bilder © Copyright swissgrid.

Künftige Anforderungen.

Damit es den künftigen Anforderungen gerecht wird, muss es weiterentwickelt werden. Swissgrid will mit dem «Netz der Zukunft» das Schweizer Übertragungsnetz für die bevorstehende Transformation des Energiesystems fit machen. Die Kernidee des «Netzes der Zukunft» darin besteht, das Schweizer Höchstspannungsnetz durch gezielte Projekte und Investitionen so weiterzuentwickeln, dass es den technologischen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der Energiewende gewachsen ist, die Versorgungssicherheit langfristig gewährleistet und die notwendige Integration in das europäische Energiesystem ermöglicht.

Die wichtigsten Treiber für diese Transformation und damit für die Entwicklung des Netzes sind:

Dekarbonisierung.

Fossile Energieträger werden durch erneuerbare Energien ersetzt, was den Strombedarf, z.B. durch Wärmepumpen und Elektromobilität, deutlich erhöht.

Dekarbonisierung und Strombedarf.

Dezentralisierung.

Der langfristige Ausstieg aus der Kernenergie führt zu mehr dezentraler Stromproduktion, insbesondere durch Solar- und Windenergie.

Dezentralisierung Produktion und Verbrauch.

Digitalisierung.

Die Digitalisierung ermöglicht eine bessere Vernetzung und Abstimmung von Verbrauch, Erzeugung und Speichern sowie die Steuerung von Stromflüssen, was den notwendigen Netzausbau reduzieren kann.

Digitalisierung der Schweizer Stromnetze.

Das Ziel des «Netzes der Zukunft» ist es, die Basis für die erfolgreiche Transformation des Energiesystems zu schaffen. Swissgrid plant einen bedarfsgerechten Um- und Ausbau des Übertragungsnetzes, um aktuelle und künftig drohende Engpässe zu beseitigen und einen sicheren, leistungsfähigen und effizienten Betrieb des Stromsystems zu gewährleisten. Die Digitalisierung und der Einsatz von IoT-Technologien sollen helfen, Erzeugung und Verbrauch jederzeit im Gleichgewicht zu halten.

Die langfristige Netzplanung, aktualisiert im Projekt Strategisches Netz 2040, identifiziert die zukünftigen Engpässe und den daraus resultierenden Netzentwicklungsbedarf basierend auf Zukunftsszenarien für die Entwicklung von Stromproduktion und -verbrauch, insbesondere dem Szenariorahmen Schweiz des Bundesamtes für Energie (BFE). Für das Zieljahr 2040 wurden 31 wesentliche Netzverstärkungs- und Netzausbauprojekte identifiziert, die zusammen mit dem bestehenden Netz das «Netz der Zukunft» bilden. Swissgrid investiert dafür rund 5,5 Milliarden Franken.

Bei der Planung verfolgt Swissgrid das NOVA-Prinzip: Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau. Ein Ausbau wird erst geplant, wenn alle anderen Möglichkeiten im bestehenden Netz ausgeschöpft sind, um den Einfluss auf Umwelt und Landschaft so gering wie möglich zu halten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die engere Anbindung an das umliegende europäische Stromsystem, da die Vernetzung mit dem europäischen Verbundnetz das Schweizer Energiesystem robust macht. Dies beinhaltet auch die potenzielle Integration der Schweiz in das entstehende europäische Gleichstromnetz, das sogenannte Supergrid, das den verlustarmen Transport grosser Strommengen über weite Distanzen ermöglicht. Swissgrid prüft in Studien mit benachbarten Übertragungsnetzbetreibern, wie dieser Austausch auf der Nord-Süd-Achse besser gestaltet werden kann.

Bild: © Bruno Giordano

Für die Umsetzung des «Netzes der Zukunft» ist ein schnellerer Netzausbau nötig. Netzprojekte dauern oft 15 Jahre und mehr von der Projektierung bis zur Realisierung. Um dies zu beschleunigen, sind geeignete Rahmenbedingungen und schnellere Verfahren erforderlich. Swissgrid leistet dazu einen Beitrag durch regionale Koordination mit anderen Infrastrukturbetreibern und Kantonen, Bündelung von Infrastrukturen und frühzeitige Einbeziehung der Bevölkerung. Es wird auch der politische und gesellschaftliche Wille aller Beteiligten benötigt, um die Verfahrensdauer zu senken.

Entwicklung dieses Netzes der Zukunft.

Die Planung ist im Projekt Strategisches Netz 2040 zusammengefasst, welches die Grundlage für das «Netz der Zukunft» bildet. Dieser Prozess zur Weiterentwicklung des Übertragungsnetzes erfolgt erstmals auf der gesetzlichen Grundlage der «Strategie Stromnetze». Der Entwicklungsprozess des «Netzes der Zukunft» folgt mehreren Schritten.

Datengrundlage.

Die Planung basiert auf Zukunftsszenarien für die Entwicklung von Stromproduktion und -verbrauch. Die verbindliche Grundlage hierfür ist der vom Bundesamt für Energie (BFE) erarbeitete und vom Bundesrat 2022 beschlossene Szenariorahmen Schweiz (SZR CH). Dieser enthält nationale Zielwerte für die Jahre 2030 und 2040.

Regionalisierung.

Da der Szenariorahmen Schweiz (SZR CH) nur nationale Werte liefert, mussten diese Zielwerte auf die Netzknoten der Netzebene 1 (Übertagungsnetz) regionalisiert werden. Swissgrid hat dafür eine Branchenarbeitsgruppe mit den direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Verteilnetzbetreibern (VNB) gegründet und auch die SBB und Kraftwerksbetreiber (KWB) einbezogen.

Festlegung des Startnetzes.

Als Basis dient das Startnetz 2040, das alle Netzelemente umfasst, die voraussichtlich bis 2040 in Betrieb sein werden. Dies schliesst Projekte aus dem früheren «Strategischen Netz 2025» und Informationen aus europäischen Netzmodellen ein.

Simulationen und Engpass-Analyse.

Swissgrid führt Markt- und Netzsimulationen basierend auf den SZR CH-Szenarien und dem Startnetz durch, um künftige Engpässe im Übertragungsnetz zu erkennen. Dort, wo sich Engpässe abzeichnen, besteht Handlungsbedarf.

Ableitung von Projekten (Referenznetz).

Aus den identifizierten Engpässen werden Netzverstärkungs- und Netzausbauprojekte abgeleitet. Diese bilden zusammen mit Projekten zur Erhöhung der Versorgungssicherheit das Referenznetz.

Bildung des Zielnetzes.

Die Projekte werden in einer Kosten-Nutzen-Analyse (CBA) bewertet, die sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Kriterien berücksichtigt. Es erfolgt eine Koordination mit den benachbarten VNB und ausländischen Übertragungsnetzbetreibern. Nur Projekte, deren Notwendigkeit sich bestätigt und deren Nutzen überwiegt, werden weiterverfolgt und bilden das Zielnetz 2040.

Identifikation der Projekte.

Das «Strategische Netz 2040» identifiziert so 31 wesentliche Netzverstärkungs- und Netzausbauprojekte, die bis 2040 umgesetzt sein müssen. Davon sind 25 Projekte bereits bekannt und noch nicht realisiert, und sechs Projekte sind neu hinzugekommen.

Bewilligung und Realisierung.

Der ermittelte Netzentwicklungsbedarf wird von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) geprüft und bestätigt. Anschliessend folgen die Projektierung und das Bewilligungsverfahren. Dieser Prozess dauert derzeit oft 15 Jahre und mehr. Swissgrid setzt sich für schnellere Verfahren ein.

Anbindung an das europäische Stromsystem.

Ein weiterer Aspekt der Entwicklung ist die engere Anbindung an das europäische Stromsystem. Swissgrid arbeitet mit benachbarten Netzbetreibern an Studien zur Integration in das entstehende Gleichstromnetz, das sogenannte Supergrid. Zusätzlich zum «Strategischen Netz 2040» hat Swissgrid eine Vision für das Netz der Zukunft über 2040 hinaus entwickelt, die längerfristige Betrachtungen anstellt und disruptive Entwicklungen einbezieht. Diese Vision soll als Richtschnur dienen und in zukünftige Aktualisierungen des SZR CH einfliessen.

Herausforderungen.

Die Entwicklung des Netzes der Zukunft ist eine komplexe Aufgabe ist, die durch den Umbruch des Energiesystems, lange Planungs- und Bewilligungsverfahren, den begrenzten Raum, die Notwendigkeit der europäischen Integration und die Herausforderungen bei der Datenbasis und langfristigen Planung geprägt ist. Das «Netzes der Zukunft» der Swissgrid steht im Zeichen eines fundamentalen Umbruchs des Schweizer Energiesystems, was eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringt.

Dekarbonisierung.

Der Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien, insbesondere in den Bereichen Wärme (Wärmepumpen) und Mobilität (Elektromobilität), führt zu einem deutlich steigenden Strombedarf. Auch neue Grossverbraucher wie Rechenzentren tragen zu diesem Anstieg bei. Um diesen steigenden Verbrauch zu decken, muss entweder mehr Strom produziert oder importiert werden.

Dezentralisierung.

Der Ausstieg aus der Kernenergie führt zu einer zunehmend dezentralen Stromproduktion, vor allem durch Solar- und Windenergieanlagen. Die Integration dieser dezentralen, volatilen und flexiblen Ressourcen wie Photovoltaik, Hausbatterien, Elektromobilität und grosse dezentrale Batterien in das Energiesystem ist eine Herausforderung.

Wegfall gesicherter, steuerbarer Leistung.

Der Wegfall von Grosskraftwerken mit gesicherter, steuerbarer Leistung (Kernkraft, Kohle) muss kompensiert werden.

Zunehmende Komplexität.

Das Energiesystem wird komplexer, was umfassende Digitalisierung und Automatisierung erfordert, um Erzeugung und Verbrauch jederzeit im Gleichgewicht zu halten und das Netz effizient zu steuern.

Bild: © Bruno Giordano

Über diese grundlegenden Treiber hinaus stellen sich spezifische Herausforderungen bei der Planung und Realisierung des Netzes:

Anstieg des Stromverbrauchs.

Neben Dekarbonisierung tragen auch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zum Anstieg des Stromverbrauchs bei.

Volatiles energiepolitisches und regulatorisches Umfeld.

Die Planung erfolgt in einem unsicheren politischen und regulatorischen Umfeld. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Integration der Schweiz in das europäische Stromsystem ist beispielsweise eine stabile regulatorische Grundlage im Verhältnis zu Europa, wie ein Stromabkommen.

Schleppender Netzausbau und fehlende Akzeptanz.

Der Um- und Ausbau des Übertragungsnetzes hat sich in den letzten Jahrzehnten verlangsamt. Ein Grossteil des Netzes ist alt. Netzprojekte dauern von der Projektierung bis zur Realisierung oft 15 Jahre und mehr. Dies behindert die Transformation des Energiesystems. Die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz für Netzprojekte und Einsprachen verlängern die Verfahrensdauer. Um das Netz der Zukunft bis 2040 umzusetzen, sind schnellere Verfahren und geeignete Rahmenbedingungen nötig, wofür der politische und gesellschaftliche Wille aller Beteiligten erforderlich ist.

Begrenzter Raum.

In der dicht besiedelten Schweiz ist knapper Raum eine Herausforderung. Swissgrid versucht, den Einfluss auf Umwelt und Landschaft durch das NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau) gering zu halten und prüft Bündelungspotenziale von Infrastrukturen.

Integration in das europäische Stromsystem.

Die Schweiz ist eng mit dem europäischen Verbundnetz verknüpft. Eine Herausforderung ist die zunehmende Ausschliessung der Schweiz aus Netz- und Marktmechanismen der EU. Gleichzeitig ist die Integration in das geplante europäische Gleichstromnetz (Supergrid) und die Anbindung an grosse europäische Erzeugungs- und Verbrauchszentren sowie Speicher eine wichtige Aufgabe. Studien mit benachbarten Netzbetreibern sind hierfür notwendig. Die Schweiz riskiert, bei der Entwicklung des Supergrids umgangen zu werden.

Planungsgrundlagen.

Der vom Bundesamt für Energie (BFE) erarbeitete Szenariorahmen Schweiz (SZR CH) ist die verbindliche Grundlage für die Netzplanung. Eine Herausforderung ist, dass dieser nur nationale Zielwerte bis zum Jahr 2040 enthält.

Regionalisierung.

Die nationalen Zielwerte des SZR CH müssen für die Planung auf die Netzknoten der Netzebene 1 regionalisiert werden. Dies erfordert eine enge Koordination und Abstimmung mit den direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Verteilnetzbetreibern (VNB), der SBB und Kraftwerksbetreibern (KWB). Eine Herausforderung ist, dass der SZR CH keine kantonalen Zielwerte beinhaltet, was die Regionalisierung für die VNB erschwert und zu Zielkonflikten führen kann, da es keinen Koordinationsprozess zwischen Bund und Kantonen gibt.

Langfristige Perspektive.

Ein Planungshorizont bis 2040 greift angesichts der langen Projektlaufzeiten und der Lebensdauer der Anlagen (50-100 Jahre) zu kurz, insbesondere für strategische Entscheidungen wie den Einsatz von Gleichstromleitungen. Swissgrid hat daher zusätzlich eine Vision für das Netz der Zukunft über 2040 hinaus entwickelt, um langfristige Überlegungen und disruptivere Entwicklungen einzubeziehen.

Koordination über Spannungsebenen.

Eine ganzheitliche und koordinierte Weiterentwicklung, Betrieb und Instandhaltung des Netzes über mehrere Spannungsebenen hinweg (Swissgrid, VNB, SBB) ist notwendig. Swissgrid initiiert regionale Netzkoordinationen, um gemeinsame optimale Lösungen zu entwickeln.

Technische Aspekte.

Die vermehrte Verkabelung kann zu Herausforderungen hinsichtlich Blindleistung führen und erfordert Kompensationsanlagen. Die richtige Dimensionierung von Leitungen unter Berücksichtigung der Effizienz und Spannungsebene ist ebenfalls ein Aspekt der Planung. Die Integration betrieblicher Möglichkeiten wie Dynamic Line Rating (DLR) in die langfristige Planung stellt noch eine Unsicherheit dar.

Technischen Probleme, die mit dem Netz der Zukunft gelöst werden.

Für die Implementierung des «Netzes der Zukunft» beziehungsweise des «Strategischen Netzes 2040» sind spezifische Lösungen oder Massnahmen geplant, mit welchen viele technischen Probleme gelöst werden.

Steuerung von Stromflüssen und Behebung von Engpässen.

Aufgrund der Umsetzung des Clean Energy Package der EU kommt es in den Nachbarländern zu immer mehr ungeplanten Flüssen, was insbesondere in der Westschweiz und vom Wallis nach Norden zu Überlastungen von Leitungen und reduzierter Netzsicherheit führt. Die Analyse der Zukunftsszenarien zeigte Engpässe an der Grenze zu Frankreich und auf der Nord-Süd-Achse auf. Insbesondere die in der Westschweiz identifizierten Engpässe (südlich und westlich von Bickigen) können durch den Bau von Phasenschiebertransformatoren (PST) in Verbois, St-Triphon, Riddes und Châtelard nahezu vollständig gelöst werden.

Swissgrid beschafft und installiert insgesamt 21 neue regelbare Phasenschiebertransformatoren. Diese Transformatoren verbessern die Steuerbarkeit der Stromflüsse im Netz und helfen, Überlastungen zu vermeiden, insbesondere ungewollte Flüsse, die sich bei einem Ausschluss der Schweiz aus dem europäischen Stromsystem ergeben könnten. Die Installation von PSTs ist eine Massnahme zur Reduktion des zukünftig erwarteten Redispatchbedarfs.

Steigerung der Versorgungssicherheit und Redundanz.

Wenige Stellen im Übertragungsnetz wurden identifiziert, wo der Ausfall eines Netzelements zu regionalen Einschränkungen oder Ausfällen bei Netznutzern oder angeschlossenen Verteilnetzen führen kann. Beispielsweise ist das Unterwerk Göschenen nur an eine Stichleitung angeschlossen und die Verbindung Auwiesen – Fällanden besteht nur aus einer Leitung. Zur Steigerung der Versorgungssicherheit und Vermeidung potenzieller Netzausfälle wird die Redundanz im Netz punktuell erhöht. Konkret geht es um einen redundanten Netzanschluss der Unterwerke Hauterive und Göschenen sowie um eine zweite 220-kV-Verbindung zwischen Auwiesen und Fällanden. Das Projekt für ein zusätzliches 220-kV-Kabelsystem zwischen Göschenen und Airolo erhöht die Redundanz auf der Nord-Süd-Transportachse sowie des Netzanschlusses des Kraftwerks Göschenen.

Integration von dezentraler Produktion (wie PV und E-Mobilität).

Die Zunahme dezentraler Stromproduktion, insbesondere durch Photovoltaik und Elektromobilität, ist einer der Treiber der Transformation. Marc Vogel, Projektverantwortlicher bei Swissgrid, bewertet die Ergebnisse der Netzplanung und gibt an, dass das Übertragungsnetz von Swissgrid sehr robust aufgestellt ist für die zusätzlichen Anforderungen durch den dezentralen Ausbau der Photovoltaik und der Elektromobilität.

Probleme mit Blindleistung bei vermehrter Verkabelung.

Eine vermehrte Verkabelung führt nicht nur zu höheren Kosten, sondern hat auch grosse Auswirkungen in technischer und betrieblicher Hinsicht auf das künftige Übertragungsnetz. Zu berücksichtigen ist insbesondere die zunehmende Notwendigkeit von Kompensationsanlagen zur Kompensation der durch die Kabelleitungen verursachten Blindleistung. Im Startnetz 2040 werden Kompensationsanlagen im Netz installiert, um Blindleistungsprobleme zu lösen.

Identifizierung von Synergien und Effizienzpotenzial.

Swissgrid prüfte im Rahmen des «Strategischen Netzes 2040», wo Bündelungspotenzial besteht, um den knappen Raum besser zu nutzen und Bewilligungsverfahren zu vereinfachen. Dies betrifft parallele Trassees oder nahe beieinanderliegende Unterwerke von Swissgrid, Verteilnetzbetreibern und SBB. Das Ziel ist es, eine effektivere Nutzung des knappen Raums zu erreichen. Es wurde analysiert, ob bei geplanten Projekten ein Einsparpotenzial bei den Anschlussfeldern in Unterwerken besteht, indem eine der beiden redundanten Leitungen am Unterwerk vorbeigeführt wird. Ein solches Potenzial wurde bei den geplanten Projekten im Unterwerk Obfelden und im Maggia-Tal erkannt und soll bei der Umsetzung berücksichtigt werden.

Generell zeigen die Simulationen und Analysen, die zum «Strategischen Netz 2040» führten, dass das Zielnetz sehr robust für eine grosse Bandbreite von möglichen Zukunftsentwicklungen ist. Zu den Herausforderungen gehören jedoch die Notwendigkeit, die Verfahren für den Netzausbau zu beschleunigen, die langfristige Integration in das europäische Stromsystem und die Notwendigkeit, die Datenbasis für die Planung (SZR CH) zu verbessern, insbesondere hinsichtlich regionaler Details und langfristiger Perspektiven.

Vorteile des Netzes der Zukunft.

Für die erfolgreiche Transformation des Energiesystems in der Schweiz ist die Entwicklung des "Netzes der Zukunft" zentral. Es soll das Stromnetz "fit für die Energiezukunft" machen, damit die Schweiz in Bewegung bleibt.

Das Strategieprojekt wird als eine wesentliche Infrastruktur mit verschiedenen zentralen Anwendungen und Funktionen betrachtet, die für die Transformation des Schweizer Energiesystems unerlässlich sind. Es gibt einige Hauptanwendungen oder Zwecke des Netzes der Zukunft, die von zentraler Bedeutung sind. Zu den wichtigsten Vorteilen, die durch das "Netz der Zukunft" realisiert werden sollen, gehören:

Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung.

Das Stromnetz ist das Rückgrat der sicheren Stromversorgung der Schweiz. Ein sicherer Netzbetrieb ist eine Grundvoraussetzung für die hohe Lebensqualität und den Wohlstand in der Schweiz, da eine moderne Gesellschaft jederzeit und überall auf Strom angewiesen ist. Das Netz ermöglicht die Nutzung des produzierten Stroms überall und rund um die Uhr. Die Weiterentwicklung des Netzes dient dazu, die sichere, leistungsfähige und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten.

Ermöglichung der Energiewende.

Das Netz der Zukunft ist das Rückgrat und eine grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation des Energiesystems. Es ist ein Schlüsselelement für eine nachhaltige Energiezukunft und leistet einen zentralen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050. Die Transformation wird primär durch Dekarbonisierung, Dezentralisierung der Stromproduktion und Digitalisierung vorangetrieben. Das Netz der Zukunft schafft die Basis für eine Energiewelt, in der Produktionsanlagen, Speicher und grosse Verbraucher miteinander kommunizieren und sich abstimmen, um Erzeugung und Verbrauch jederzeit im Gleichgewicht zu halten. Es verbindet alle wichtigen Elemente des Energiesystems.

Integration dezentraler und erneuerbarer Energieproduktion.

Das Übertragungsnetz von Swissgrid ist sehr robust für die zusätzlichen Anforderungen durch den dezentralen Ausbau der Photovoltaik und der Elektromobilität aufgestellt. Allerdings erfordert die weiträumige Verteilung von grossen Windparks und Solaranlagen sowie die Integration dezentraler flexibler Ressourcen (wie Photovoltaik und Hausbatterien) und Elektromobilität eine Verstärkung des Netzes und die Integration dieser Elemente ins Energiesystem. Auch der Anschluss von grossen Solaranlagen in den Bergen ist eine Herausforderung für die Netzbetreiber.

Steuerung von Stromflüssen (Flussmanagement), und Behebung von Engpässen.

Durch zusätzliche regelbare Transformatoren wird die Steuerbarkeit des Netzes verbessert. Insbesondere die geplanten Phasenschiebertransformatoren (PST) in der Westschweiz können dortige Engpässe nahezu vollständig lösen und helfen, Überlastungen zu vermeiden. Dies reduziert ungewollte Flüsse und kann zukünftige Redispatch-Kosten vermindern. Die 21 neuen, über die Schweiz verteilten regelbaren Transformatoren bringen einen grossen Fortschritt, da sie die Steuerbarkeit des Netzes verbessern. Diese Phasenschiebertransformatoren (PST) in der Westschweiz (Verbois, St-Triphon, Riddes und Châtelard) können Engpässe in dieser Region nahezu vollständig lösen. Sie helfen, Überlastungen zu vermeiden, insbesondere durch ungewollte Flüsse, die sich bei einem Ausschluss der Schweiz aus dem europäischen Stromsystem ergeben könnten. Dies reduziert auch zukünftige Redispatch-Kosten.

Steigerung der Versorgungssicherheit und Redundanz.

Punktuell wird die Redundanz im Netz erhöht, um die Versorgungssicherheit zu steigern und potenzielle Netzausfälle zu vermeiden. Beispiele sind redundante Anschlüsse für Unterwerke wie Hauterive und Göschenen sowie eine zweite 220-kV-Verbindung zwischen Auwiesen und Fällanden. Durch die Behebung von Engpässen und die punktuelle Erhöhung der Redundanz im Netz wird die Versorgungssicherheit gesteigert. Dies beinhaltet redundante Netzanschlüsse von Unterwerken und zusätzliche Leitungsverbindungen. Diese Massnahmen erhöhen die Versorgungssicherheit für angeschlossene Verteilnetze und Netznutzer.

Effiziente Nutzung des knappen Raums und geringere Umweltbelastung.

Swissgrid plant den Netzausbau nach dem NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau), um den Einfluss auf die Umwelt und Landschaft so gering wie möglich zu halten. Durch die regionale Koordination und das Bündeln von Infrastrukturen mit Verteilnetzbetreibern und der SBB kann der knappe Raum besser genutzt werden, die Landschaft entlastet werden, und es können weniger Leitungstrassees entstehen. Dies führt zu einer effektiveren Raumnutzung und möglicherweise einfacheren Bewilligungsverfahren.

Wirtschaftliche Effizienz und Kostenoptimierung.

Swissgrid strebt an, die Kosten für die Weiterentwicklung des Übertragungsnetzes möglichst tief zu halten und dabei auf möglichst tiefe Kosten für die Stromkonsumenten zu achten. Netzprojekte, die in das Strategische Netz 2040 aufgenommen werden, basieren auf einer Kosten-Nutzen-Analyse, bei der der Nutzen überwiegt. Projekte wie die PSTs haben einen grossen monetären Nutzen und können sich wirtschaftlich lohnen. Der Netzausbau behindert nicht die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz.

Bessere Integration in das europäische Stromsystem.

Das Netz der Zukunft legt die Basis, um die Schweiz noch besser ans umliegende Stromsystem anzubinden. Die Vernetzung mit dem europäischen Verbundnetz macht das Schweizer Energiesystem robust. Eine Integration in das geplante europäische Supergrid (Gleichstromnetz) ermöglicht die Übertragung grosser Strommengen über weite Distanzen mit minimalen Verlusten und zu günstigeren Kosten. Dies dient der bestmöglichen Nutzung von europäischen erneuerbaren Energien und Schweizer Pumpspeicherkraftwerken. Eine solche Einbindung wäre eine Win-win-Situation, die es erlaubt, das Potenzial von europäischen erneuerbaren Energien und Schweizer Pumpspeicherkraftwerken bestmöglich zu nutzen.

Modernisierung einer alternden Infrastruktur.

Ein Grossteil des Netzes ist alt; nur ein Drittel stammt aus der Zeit nach 1980. Die Projekte des Netzes der Zukunft tragen zur notwendigen Erneuerung und Modernisierung bei.

Verbesserung der Anbindung und Kapazitäten.

Projekte stärken die Nord-Süd-Achse, verbessern Verbindungen zwischen Alpen und Mittelland sowie die Anbindung des Tessins, und erhöhen die Ost-West-Kapazitäten. Durch den Ausbau wird die Austauschkapazität mit dem Übertragungsnetz an relevanten Unterwerken gesteigert

Unterstützung der Digitalisierung und Automatisierung.

Die zunehmende Komplexität des Energiesystems erfordert umfassende Digitalisierung und Automatisierung. Das Netz der Zukunft soll auch eine «Datenautobahn» sein, die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten zur optimalen Vernetzung und Steuerung von Verbrauch, Erzeugung und Speichereinsatz.

31 Projekte und technische Daten.

Swissgrid hat im Rahmen ihres Projekts "Strategisches Netz 2040" einunddreissig wesentliche Netzverstärkungs- und Netzausbauprojekte im Schweizer Höchstspannungsnetz identifiziert, die bis 2040 umgesetzt sein müssen. Diese 31 Projekte setzen sich zusammen aus:

- 25 bereits bestehenden, noch nicht realisierten Projekten.

- 6 zusätzlichen Netzprojekten, die im Rahmen des Strategischen Netzes 2040 identifiziert wurden.

Swissgrid plant, bis 2040 rund 5,5 Milliarden Franken in dieses Netz der Zukunft zu investieren.

Der Prüfbericht der ElCom nennt die sechs zusätzlichen Projekte des "Strategischen Netzes 2040" (die Differenz zwischen Start- und Zielnetz) explizit mit den Bezeichnungen A, B, D, E, F und G. Der Bedarf für diese sechs Projekte ist gemäss ElCom gegeben.

Zusätzlich zu diesen 31 Projekten werden weitere Massnahmen und Projekte im Kontext des Netzes der Zukunft erwähnt:

Regelbare Transformatoren (PST)

Es sollen 21 neue Phasenschiebertransformatoren (PST) über die ganze Schweiz verteilt beschafft und installiert werden, um die Steuerbarkeit des Netzes zu verbessern. Projekt A "PST-Westschweiz" umfasst beispielsweise den weiteren Ausbau von PSTs in der Westschweiz, die Engpässe dort nahezu vollständig lösen können. Diese 21 Transformatoren sind offenbar eine wichtige Technologieinvestition und Massnahme, aber nicht einzeln als "Projekte" in der Liste der 31 aufgeführt, sondern Teil von oder komplementär zu den Ausbauprojekten.

Projekte, die weiterer Studien bedürfen.

Neben den 31 identifizierten Projekten gibt es Projekte, die noch vertiefende Analysen oder Koordination mit betroffenen Netzbetreibern benötigen. Genannt werden hier insbesondere das zusätzliche 380-kV-System Laufenburg – Beznau – Breite (Projekt C) und die neue Leitung Galmiz – Mathod (Projekt H), die mit hoher Priorität anzugehen sind.

Bündelungskandidaten.

Swissgrid hat Potenziale identifiziert, wo Infrastrukturen (Leitungen und Unterwerke) mit Verteilnetzbetreibern und der SBB gebündelt werden könnten, um den knappen Raum besser zu nutzen und Bewilligungsverfahren zu vereinfachen. Dies umfasst 13 Leitungsprojekte und 5 Unterwerke, die in gemeinsamen Studien geprüft werden. Auch dies sind potenzielle Projekte oder Herangehensweisen, die über die initialen 31 Projekte hinausgehen.

Sechs Projekte (A, B, D, E, F, G).

Die sechs zusätzlichen, im Rahmen des Strategischen Netzes 2040 neu identifizierten Projekte (A, B, D, E, F, G) sind:

Projekt A: PST Westschweiz

- Art: Phasenschiebertransformatoren (PST).

- Zweck: Verbesserung der Steuerbarkeit des Netzes, Vermeidung von Überlastungen, Begrenzung ungewollter Flüsse. Dies ist eine effiziente Massnahme zur Gewährleistung der Netzsicherheit und zur Maximierung der Grenzkapazitäten mit Nachbarländern, insbesondere Frankreich. Insgesamt 21 neue regelbare Transformatoren werden schweizweit beschafft und installiert.

- Kosten & Zeitplan (Beispiel aus CBA): Gesamtinvestitionskosten 205 Mio. CHF, geplante Inbetriebnahme 2030.

Projekt B: UW Visp

- Art: Unterwerk (UW).

- Zweck: Umgang mit Netzanschlussgesuchen.

- Projekt D: Redundanter 220-kV-Netzanschluss des UW Hauterive

- Art: Redundanter Netzanschluss.

- Spannungsebene: 220 kV.

Projekt E: Zusätzliches 220-kV-System Airolo – Göschenen

- Art: Zusätzliches Leitungssystem (Kabel).

- Spannungsebene: 220 kV.

- Ort: Zwischen Airolo und Göschenen.

- Kosten (für zweites Kabel in Gotthardröhre): 49 Mio. CHF, geplante Inbetriebnahme 2035.

Projekt F: Zusätzliches 220-kV-System Auwiesen – Fällanden

- Art: Zusätzliches Leitungssystem.

- Spannungsebene: 220 kV.

- Ort: Zwischen Auwiesen und Fällanden. Eine Verbindung Auwiesen – Fällanden ist aktuell nur mit einer Leitung verbunden, was Engpässe verursachen kann.

Projekt G: Neubau UW Chavalon und Verstärkung 220-kV-Leitung Romanel – St. Triphon

- Art: Neubau Unterwerk und Leitungsverstärkung.

- Spannungsebene: 220 kV (für Leitungsverstärkung).

- Ort: Unterwerk Chavalon und Leitung Romanel – St. Triphon.

- Zweck: Umgang mit Netzanschlussgesuchen.

Zusätzlich zu diesen sechs Projekten werden in den Quellen weitere Projekte oder Massnahmen im Kontext des Strategischen Netzes 2040 genannt, die weiterer Studien bedürfen oder Bündelungspotenzial aufweisen:

Projekt C: Zusätzliche 380-kV-Leitung Breite – Laufenburg.

- Art: Zusätzliche Leitung.

- Spannungsebene: 380 kV.

- Ort: Zwischen Breite und Laufenburg. Bedarf weiterer Prüfung durch eine Studie mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern.

Projekt H: Neue Leitung Galmiz – Mathod.

- Art: Neue Leitung.

- Spannungsebene: Analysen zur Dimensionierung (Anzahl Systeme und Spannung 220/380 kV) sind notwendig.

- Ort: Zwischen Galmiz und Mathod am Nordwestufer des Neuenburger Sees. War bereits im SN2025 enthalten und muss nun sinnvoll umgesetzt werden. Trägt zur Stärkung der Nord-Süd-Achse und zur Reduzierung von Parallelflüssen bei.

Bündelungskandidaten.

Potenzial für die Bündelung von Swissgrid-Infrastruktur (Übertragungsnetz) mit Infrastrukturen von Verteilnetzbetreibern und der SBB (Bahnstromnetz, Schienen, Strassen) wurde identifiziert. Dies umfasst 13 Leitungsprojekte und 5 Unterwerke, die gemeinsam studiert werden. Die Quellen listen die Namen einiger dieser Leitungstrassen auf, z.B. Plattischachen – Göschenen, Regensdorf – Seebach – Auwiesen, Schlattingen Süd, Linthebene – Walensee, Rüthi – Sarelli, Gondo – Gabi – Serra, Fionnay FMM – Fionnay GD. Dies sind jedoch Vorschläge für die räumliche Koordination und Nutzung des knappen Raumes, nicht technische Spezifikationen für diese Projekte selbst.

Weitere technische Aspekte des Netzes der Zukunft.

Die Weiterentwicklung des Netzes soll eine sichere, leistungsfähige und effiziente Stromversorgung gewährleisten.Es geht darum, bestehende sowie zukünftige Engpässe zu beseitigen. Engpässe wurden unter anderem an der Grenze zu Frankreich und auf der Nord-Süd-Achse identifiziert. Probleme gibt es auch bei bestimmten Netzknoten mit Einzelanbindung oder einzelnen Leitungen. Die Dimensionierung neuer Leitungen berücksichtigt die Spannungsebene (220 kV oder 380 kV) basierend auf den Szenarien des Szenariorahmens.

Zusätzlich zum Netzausbau sind auch Investitionen in Technologien wie die bereits erwähnten regelbaren Transformatoren (PSTs) geplant. Der zunehmende Einsatz von Kabelleitungen erfordert Kompensationsanlagen zur Blindleistungskompensation.

Die Digitalisierung und Automatisierung spielen eine grosse Rolle, um das komplexe Energiesystem effizient zu steuern. Das Netz soll auch eine «Datenautobahn» sein.

Das Netz der Zukunft wird auch die Grundlage für eine bessere Anbindung an das europäische Stromsystem legen, einschliesslich der Integration in ein geplantes Gleichstromnetz, das sogenannte Supergrid, das grosse Strommengen über weite Distanzen mit minimalen Verlusten übertragen könnte.

Das bestehende Übertragungsnetz von Swissgrid umfasst rund 6700 Kilometer Leitungen. Ein grosser Teil davon ist alt und muss erneuert werden. Projekte des Netzes der Zukunft tragen auch zur notwendigen Modernisierung der Anlagen bei.

Die künftigen Märkte des «Netzes der Zukunft».

Im Kontext der Integration der Schweiz in den europäischen Strommarkt und die Abwicklung des Stromhandels kann durchaus von Märkten gesprochen werden.

Integration in das europäische Stromsystem.

Das Netz der Zukunft soll die Grundlage legen, um die Schweiz bis 2040 noch besser an das umliegende Stromsystem anzubinden. Diese Vernetzung mit dem europäischen Verbundnetz ist entscheidend für die Robustheit des Schweizer Energiesystems. Eine wichtige Bedingung hierfür ist ein Stromabkommen mit der EU, das zu einer Öffnung des Strommarktes führen könnte.

Ermöglichung des Stromhandels (Import/Export).

Das Netz der Zukunft muss den wachsenden Stromverbrauch in der Schweiz decken und den Import und Export von Strom ermöglichen. Die Schweiz ist insbesondere in Winternächten auf Stromimporte angewiesen, die zu einem wesentlichen Teil aus Frankreich kommen. Die Simulationen für das Strategische Netz 2040 zeigen, dass Engpässe an der Grenze zu Frankreich und auf der Nord-Süd-Achse, die für den Austausch mit Deutschland und Italien wichtig ist, bestehen.

Effiziente Nutzung grenzüberschreitender Kapazitäten.

Um die existierenden grenzüberschreitenden Leitungen effizienter zu nutzen und die Im- und Exportmöglichkeiten zu maximieren, wird der weitere Ausbau von regelbaren Transformatoren (PST) als Massnahme identifiziert. Insgesamt sollen 21 neue regelbare Transformatoren schweizweit beschafft und installiert werden.

Anbindung an das zukünftige Supergrid.

Langfristig legt das Netz der Zukunft die Basis für die Integration der Schweiz in ein geplantes zusätzliches europäisches Gleichstromnetz (Supergrid). Dieses Supergrid dient dazu, grössere Strommengen mit minimalen Verlusten über weite Distanzen zu übertragen. Swissgrid prüft gemeinsam mit Übertragungsnetzbetreibern aus Deutschland und Italien, wie der Stromaustausch auf der Nord-Süd-Achse verbessert werden kann und wie die Schweiz in dieses Hochleistungs-Gleichstromnetz integriert werden kann. Diese Integration wird als Win-win-Situation betrachtet, da die Schweiz flexible Pumpspeicherkraftwerke besitzt, während Nachbarländer über volatile Wind- und Solaranlagen verfügen.

Netz als Basis für Marktmechanismen.

Ein sicheres und leistungsfähiges Netz ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die verschiedenen Akteure (Kraftwerke, Speicher, Verbraucher) vernetzt, aufeinander abgestimmt und gesteuert werden können. Die Digitalisierung spielt eine Rolle bei der effizienten Steuerung des Systems. Der Szenariorahmen Schweiz, der dem Strategischen Netz 2040 zugrunde liegt, beinhaltet Zielwerte für Stromproduktion und -verbrauch und dient als verbindliche Planungsgrundlage. Die Simulationen basieren auf Annahmen über die Marktintegration der Schweiz in Europa.

Die "künftigen Märkte" für Swissgrid's Netz der Zukunft sind primär die engere Integration in den europäischen Strommarkt, die Ermöglichung von Import und Export, und die Vorbereitung auf die Anbindung an zukünftige europäische Hochleistungsnetze (Supergrid) durch ein robustes und steuerbares schweizerisches Übertragungsnetz bedeuten. Dies erfordert Investitionen in die 31 Netzprojekte, technische Lösungen wie PSTs und die Stärkung wichtiger Achsen wie der Nord-Süd-Verbindung.

Stromausfalls in Spanien und Portugal, April 2025.

Am Beispiel des Stromausfalls in Spanien und Portugal – Besteht Gefahr von Blackouts und Brownouts auch in der Schweiz – eine Risikoabschätzung.

Stromausfall Spanien April 2025.

Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.

Disclaimer / Abgrenzung

Stromzeit.ch übernimmt keine

Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem

Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.

Herzlichen Dank an Swissgrid für die Bild-Downloads (Medienseite).

Quellenverzeichnis 16. Mai 2025

https://www.swissgrid.ch/de/home/projects/future-grid.html

https://www.swissgrid.ch/de/home/newsroom/blog/2025/netz-der-zukunft-erkenntnisse.html

https://www.swissgrid.ch/de/home/newsroom/blog.filter.f-topics__future-grid.html

https://www.swissgrid.ch/de/home/newsroom/blog/2025/20250114-01.html

https://www.axpo.com/ch/de/wissen/magazin/menschen/Wir-planen-das-Netz-der-Zukunft.html

sg2025-brochure-de.pdf

250430-MM-Netz-der-Zukunft-de-1.pdf

Prüfung Mehrjahresplan Swissgrid.pdf

technischer-bericht-de.pdf